蒂達史雲頓與唐書璇香港對談:電影修復重現經典啟迪未來

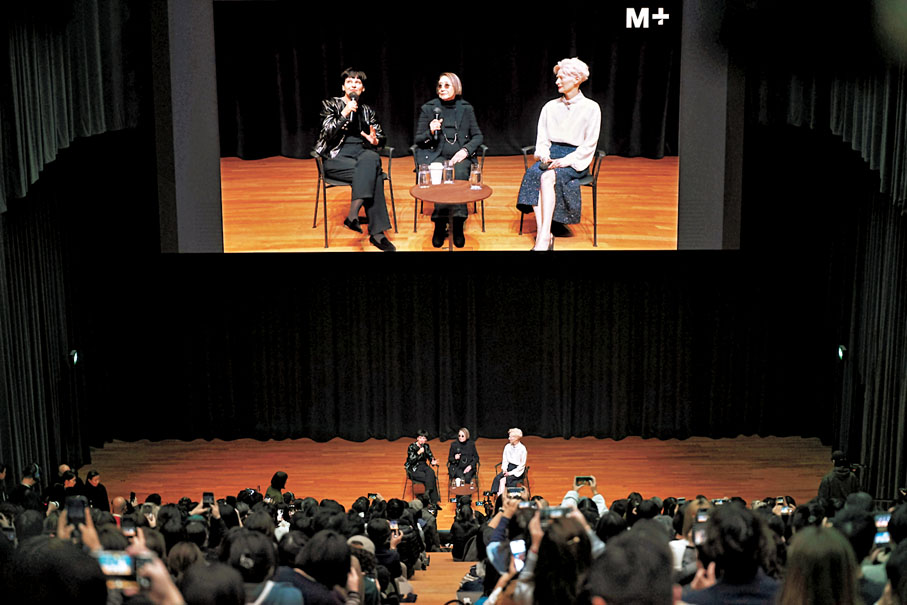

香港文匯報訊(記者 陳藝)長久以來,電影作為「第七藝術」受到人們的關注,隨着時代技術的進步,電影也從過去的膠片拍攝進入到如今的數碼拍攝時代。拍攝電影的困難似乎降低,但歲月對電影本身質感的影響從來不滅。如何讓技術進步服務於電影文化藝術的長久呈現?早前,電影演員、曾獲奧斯卡影后的蒂達史雲頓和香港導演唐書璇就電影修復話題在M+展開了「電影修復何以重要?蒂達史雲頓與唐書璇對談」活動。

自上世紀七十年代起,香港便湧現了多位具有開創性的導演以及風格一新的作品。1978年8月18日出版的電影雜誌《大特寫》(《電影雙周刊》的前身)曾以《香港電影新浪潮:向傳統挑戰的革命者》為題,來描述當時的電影業現狀。這是行業內首次用「新浪潮」一詞來表示對香港的新類型電影的期待。該雜誌的創辦人正是唐書璇。

作為香港首批女性導演之一,唐書璇在1968年拍攝了自己的第一部電影《董夫人》,這部電影即是同年在舊金山電影節首映的第一批獨立製作的電影之一,其影響力穿過時間和地理的區隔,也和遠在英國的蒂達史雲頓發生了奇妙的連接。

蒂達史雲頓提到,自己尚在劍橋大學讀書時,在一家當地的藝術影院意外觀看到了這部影片。《董夫人》的別具一格讓蒂達史雲頓格外難忘,這也進而對她的未來產生了至關重要的影響。她提到「在觀看這部電影的時候,我知道了自己這一生想要追求的事業。」

這部由唐書璇拍攝於1968年的電影《董夫人》,距今已有五十多年的歷史,從時間意義上來說,它自是絕對的「老電影」。然而在對談中,蒂達史雲頓提到,她認為其實不存在什麼「老電影」,因為每一次電影的播映,都會生發出新的能量。「電影關乎於熒幕和觀眾之間的能量。」蒂達史雲頓說道。她進而還提到了自己特別的身世,「我和家人世代都住在同一個地方」。在蒂達史雲頓的童年記憶中,家中的很多物品都有悠久的歷史,但是每個物品在使用中又是「在當下的」,因此並不存在「舊」的感覺。同樣,當電影和觀眾產生共鳴,那麼所有的東西也都將具有了新的生命。

讓老片煥發新可能

四十年從影,蒂達史雲頓不斷創作出新的角色,她的角色面目常新,然而這些電影卻不免受當時當下技術條件的限制,變得日益「面目模糊」。蒂達史雲頓表示,「修復老電影並且向未來的世世代代繼續展現,這是一條漫長而寬廣的道路。」

當過去的電影與新世代的朋友們見面,又會引發新的、不同層次的討論。但蒂達史雲頓表示,自己喜歡電影觀眾對於作品本身進行持續不斷的討論。她舉例道,對於電影《奧蘭多》的討論已經超過了二十年,「我認為這就是藝術創作的美妙之處之一,而不是簡化的術語,人們會在其中找到新時代下的藝術文本。」

老電影與新世代觀眾的見面依然離不開技術手段的加持。作為演員的蒂達史雲頓曾憑藉不同風格的作品斬獲奧斯卡金像獎和英國電影學院獎,演繹之外她還將自己對電影的情感傾注在推廣老電影的修復和保存中。「電影修復完成後,我們可以由此打開一個更加瑰麗的未來。」蒂達史雲頓說。

「我生長在德國的一個小城鎮,我永遠記得我人生的一個重要時刻是,當我搬到巴黎,我發現突然間,所有類型的電影都會擁有觀眾。僅僅通過這些不同的電影,我的人生便擁有了絕對開創性的體驗。我想,這也是我們現在進行電影修復想要做到的事。」M+流動影像主策展人蘇筱琪進一步指出,當今的媒體技術如此進步,不僅修復工作更容易進行,在電影的傳播上,亦進入了新階段,電影可以在多種形式的熒屏上進行播放。因此,也需要思考如何為這些不同的內容提供專門的環境,提供能夠實現各種創意的基礎設施。

「M+修復」項目在2023年7月已啟動對九部香港新浪潮電影的修復工作。其中3部作品,包括唐書璇的《董夫人》(1968)、翁維銓的《行規》(1979),以及譚家明的《愛殺》(1981)將於今年內完成修復,並於各大國際電影節作首映。這些誕生於香港新浪潮時期的電影,有自己獨特的風格特徵,並對後來的香港電影有着深刻的影響,而對老電影的修復,則可助力其影響力再度穿越時間,和新世代的年輕人碰撞而產生全新的奇妙可能。