【他鄉港聲】嶺南山水 藝術人文

春節到了,回港過年! 在參加完春節前夕的「正陽同心建新功 巳巳如意新東城 2025年東城統一戰線新春聯歡會」後,我踏上從北方一路南下的路程,越過南方五嶺(越城嶺、都龐嶺、萌渚嶺、騎田嶺和大庾嶺)便是「五嶺逶迤騰細浪」的嶺南地區,然後是當下的粵港澳大灣區,我經廣州及深圳,回到香港。

了解一方水土的人文經濟發展,不能不了解該地域的山水,即地理、水系及氣候等的影響,這也是「天人合一」中對「自然與人的關係」的一種解讀。從系統科學的角度來說,這是一個開放的複雜巨系統,真研究的話,一定得下大量功夫,得經過從感性到理性,從定性到定量,再不斷循環理解,建設深度認知。

嶺南文化是中國最具地域特色的文化體系之一,植根於中國南嶺以南的珠江流域(今廣東、廣西、海南、香港、澳門等地),在海洋與大陸的碰撞、中原與邊疆的互動、本土與海外的交融中形成了獨特氣質,發展脈絡可概括為「三千年積澱,五百年開放,一百年先鋒」。近年,我和不少嶺南地區的藝術家朋友都有交流,今期聊一下其中兩位:香港劉宏業老師及澳門梁藍波教授。

1月初,香港中環大會堂迎來「乘物遊心——大弘·劉宏業國畫展」,我在內地為劉老師送上祝福。展覽通過嶺南畫派藝術語言與自然哲思的對話,呈現獨具東方美學特質的藝術新境。展覽設五大分館:「向大師致敬」館,居廉、竹內棲鳳、高劍父、趙少昂、楊善深及黎雄才等大師的經典作品,串聯起嶺南派藝術脈絡,加上與花鳥館、山水館、悟道館及探索館聯動,構築起傳統與創新交織的立體藝術場域。

作為嶺南畫派及大風堂雙脈傳人,劉老師深諳傳統精髓又銳意創新。畢業於廣東財經大學的他先後師從盧清遠、施雲翔等十餘位名家,更在清華大學美術學院完成理論深造。他獨創性地將五行哲學融入繪畫創作,以水墨構建視覺體系,筆觸虛實相生,墨色陰陽相濟,既承襲嶺南畫派「折衷中西」的革新精神,又彰顯大風堂「師古不泥」的藝術追求。我去年回港時,與現任南天畫會主席的劉老師,多次交流「天地五和」理論——自然和諧、人天相應、人際融洽、身心統一、萬物共生的「國學思維」,並了解他如何在宣紙上構築東方美學的太和之境。

談及創作感悟,劉老師剖析地域特質對藝術的影響:香港作為中西文化熔爐,都市光影與重彩表達給予畫家獨特的視覺養分;而內地名山大川則蘊含水墨精神的本源能量。「藝術交流如同水墨暈染」,他如此形容兩地創作的意義——香港寫生作品在內地展出,可讓觀眾重新發現都市美學;內地山水創作在港呈現,則成為認識祖國壯闊山河的文化橋樑。

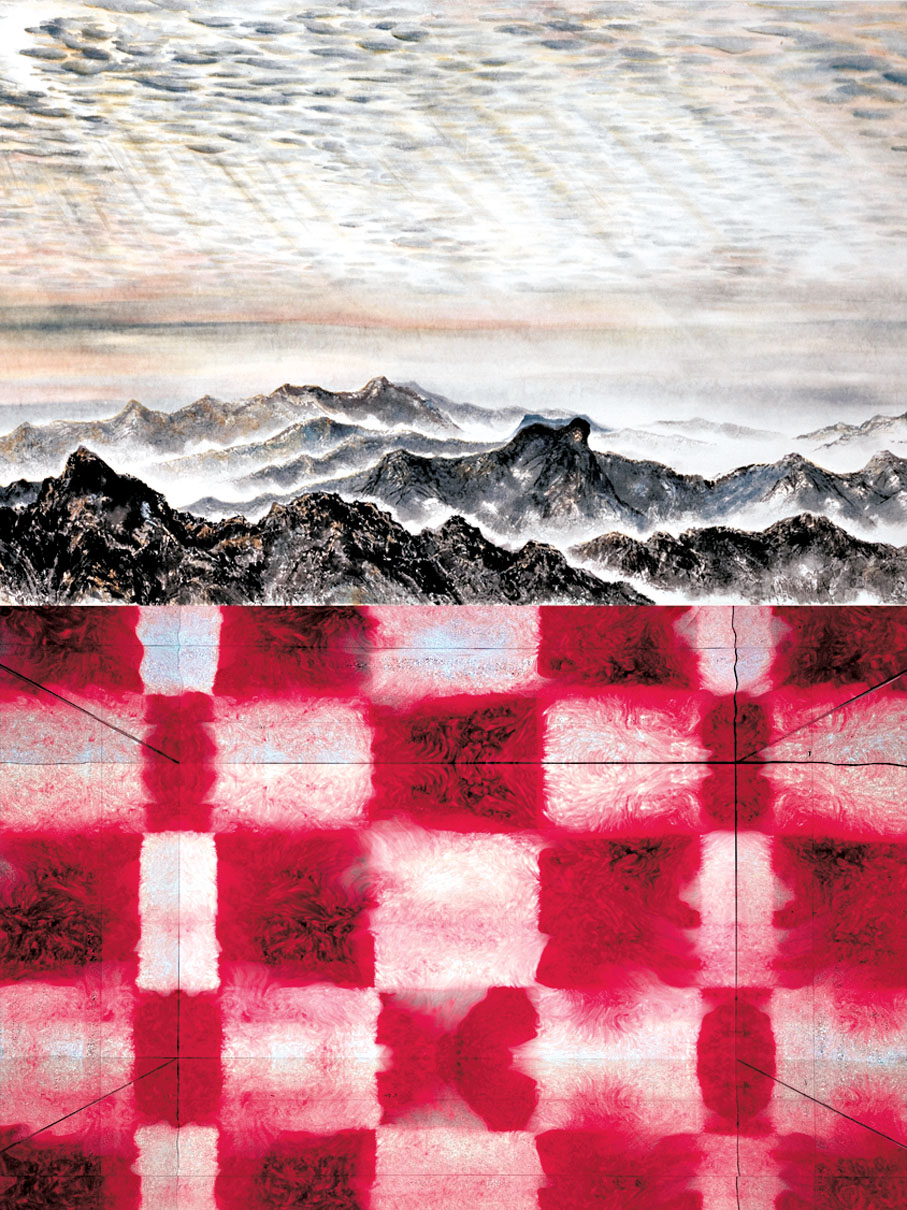

值得注意的是,水墨藝術的當代轉型正在粵港澳大灣區綻放異彩。我剛回港,澳門大學梁藍波教授便向我發來捷報,最近他與博士生趙炎修聯袂創作的數字水墨生成影像藝術裝置《冰·火》在深圳國際光影藝術季斬獲金獎。這件7.5米乘4米乘4.8米的三維空間裝置,突破了傳統媒介的邊界,通過筆墨紙本、電腦軟件和AI生成的水墨軌跡在屏幕和鏡面空間中構建沉浸式場域:冰川消融的冷冽藍調漸次暈染為烈焰般的橙紅,數字的隨機幻化既保留水墨的筆觸肌理,又賦予幾何抽象藝術語匯的時代特色。

去年在澳門和梁教授交流,他作為跨越中美藝術教育的實踐者,身兼澳門大學藝術設計中心主任等要職,作品被史丹福大學坎托藝術博物館等世界級博物館所收藏。他作為斬獲德國紅點至尊獎等百餘項國際殊榮的藝術家,始終致力於探索傳統水墨畫藝術的當代性和數碼化轉型。《冰·火》的獲獎再次成功印證了水墨語言的當代生命力,更揭示出AI時代藝術創新的無限可能。

兩位藝術家雖然創作形式不同,但也是共同詮釋中華美學的當代演進——劉宏業老師在傳統宣紙上解構重建東方哲學,梁藍波教授則在數字空間中重構水墨基因。

我認為在當下的時空點,嶺南地區必然會出現更多以各自形式創作的藝術家,大家繼續努力,在嶺南及粵港澳大灣區這片文化沃土上,續寫中華優秀傳統文化現代化轉型的生動篇章!

功成不必在我,功成必定有我!

●作者/圖片:文旅部 香港青年中華文化傳播大使 梁家僖