中國美院學生首參與市建局「城蹤遊」 創作AR景點 體驗港風藝術

藝術的呈現愈發多元化,以科技手段配合藝術早已發生在我們周圍,這既是進步亦是藝術的拓展,為文化的保留與發展添上新衣。市區重建局(市建局)於中上環推出全新「城蹤遊」計劃,於首階段活動「地膽遊中」導賞團以地膽導賞員「由心出發、分享故事」為特色,串連該區的市區更新項目、歷史建築、街道及商店。市建局更首度與中國美術學院(中國美院)合作,以中上環的歷史與人文地標為靈感,包括中環街市主樓梯、嘉咸市集、城皇街元創方石牆樹旁的樓梯、士丹頓街88及90號外牆及華賢坊西,創作五個全新的AR公共藝術「打卡」景點,讓遊客體驗中上環昔日的歷史故事及其獨特的社區風貌。 ●文:香港文匯報記者 胡茜 圖片由受訪者提供

「城蹤遊」計劃除了成功勾起本地市民的集體回憶,還讓遊客透過導賞活動深入探索中上環豐富的歷史文化、建築特色和人文面貌。

玩味創意加持 穿梭老香港街道

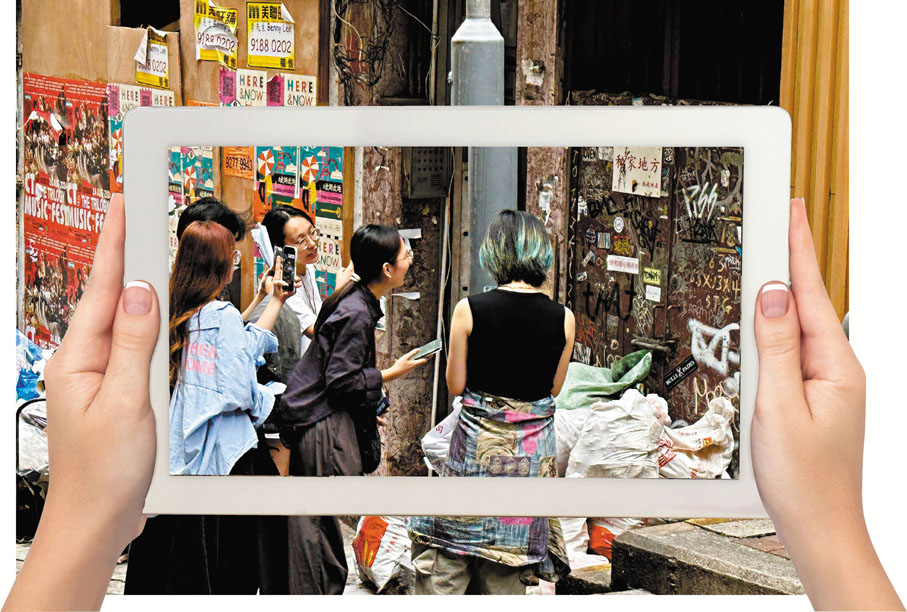

走在中上環區,隨處可見換上華美旗袍的遊人在充滿懷舊感的街道或建築物前打卡拍照。若想為照片或影像增添年代感及獨特的老香港氛圍,就要體驗由市建局與中國美院創新設計學院共同協作推出,在五個於中上環區饒富歷史意義之地增設的「AR公共藝術新景點」。

市建局與中國美院創新設計學院,在是次計劃中,採用了視覺定位系統(Visual Positioning System),可實時更新圖像位置,讓用戶自由移動並隨時觀看AR影像和「打卡」內容。雙方都旨在透過創新手法,運用矚目的視覺藝術,連結中西區的「過去」、「現在」與「未來」,為大家帶來「心度」及「深度」兼備的遊覽經歷。

中上環地區自1841年開埠以來,是香港的經濟文化發展中心,歷經過百年歷史歲月洗禮下,區內中西文化匯萃、很多餐店老饕充滿獨特的煙火氣息,而中西區擁有獨特地勢及大量歷史文化古蹟。市建局總經理(物業及土地)鄭顯剛介紹道:「雖然中上環一直都是遊客及本地市民旅遊必到的區域,但到訪打卡分秒間,公眾未能了解歷史地標或地區的相關歷史。」他說,「城蹤遊」目標與被國際知名旅遊雜誌評為全球第二「最型格街道」的荷李活道連結,發揮協同效應,期望讓中西區逐步提升成為「最型格社區」。

文化交流為本地藝術注入新活力

在香港的高樓大廈間,許多老建築隱身於街巷中,記錄着歲月的痕跡,也演化出各種新風貌。中國美院藝術與科技專業的三年級學生顏丹提到,儘管她此前從未踏足香港,對繁體字也不太熟悉,但此次活動讓她對這片土地產生了深厚的興趣。這些AR景點巧妙地融合了香港的傳統文化特色,透過昔日唐樓的風格、老香港的物品以及繁體字和俚語的設計,以創新方式呈現,充分展現了香港本土文化的魅力,使參觀者能夠從全新的角度認識中上環的獨特風采和魅力。她表示,希望能深入了解香港的文化底蘊,特別是那些隱藏在街道角落和歷史建築中的珍貴故事,這些故事不僅承載着香港的歷史,也展現了其獨特的人文精神和生活方式。

作為東西方文化交匯的城市,香港的藝術創作經常融合中西方元素,這不僅鼓勵創作者打破傳統界限,也促進了文化的深度交流。中國美院創新設計學院超視覺工作室(Studio CHAO)主任、AI中心副研究員邴寅補充道:「每次來到香港,我總能發現新的事物,這裏深厚的文化底蘊深深吸引着我。」香港的多元交匯在全球環境中尤為獨特,他亦指,這樣的文化藝術交流氛圍將促進兩地藝術創造力的發展,讓人深切感受到本地藝術文化的蓬勃生命力。

中國美院藝術與科技專業三年級學生蘇柯心表示,隨着全球化的推進,越來越多的中國藝術家在國際舞台上嶄露頭角,展示出融合傳統與現代、東方與西方的獨特風格。這些藝術探索同時為香港和內地的文化交流注入了新的活力,也讓更多人認識到這座城市在全球文化舞台上的重要地位。

兩地學生創意交流 藉設計服務社區

中國美院的藝術與科技專業立足以大數據、人工智能為代表的新一輪科技革命和產業革命的時代背景,應對新的時代需求,積極推動藝術學科與前沿科技的跨界融合與互動實踐,開啟藝科融合新亮點。該專業的歷史最早可溯源自1996年中國美院創辦的上海設計分院。「顯然,科技發明延展了藝術表達手段,但我認為所謂藝術科技化並不只是藝術與技術的關係,更是與科學思維的關係,我們不僅通過與材料科學、合成生物學、計算機圖像學等跨學科研究中找到創作所需的科學成果,更會從新的科學研究中受到與傳統藝術創作不同的思維模式啟發,形成新的創作方法論。」邴寅續說,「因此,本次市區重建局的創作項目,是設計服務社區的經典案例,即通過輕量化、微介入的技術手段,引導人群行為體驗。同時,這項創作也是數字人文研究的一種方法,即通過數字技術對文化遺產進行系譜梳理與傳播。」

蘇柯心表示,為了更準確地了解中上環區的文化,團隊除了進行實地考察,更與香港理工大學的小組進行了多次的學術討論,並分享了視覺定位系統在環境感知和位置識別中的應用。蘇柯心指:「這系統能在瀏覽當前場景時提供基於場景的補充資訊,使參觀者能夠沉浸於中上環的歷史中,從而更直觀地體會香港的歷史文化和藝術價值。」

另一位數字媒體藝術專業的三年級學生趙博雄則表示,雖然在過程中遇到技術挑戰,例如使用雷達掃描高樓時,手持手機操作不便,且獲取無人機授權困難,但他們嘗試將手機固定在竹竿上成功完成高處掃描,通過這一簡單的方法有效解決了問題。趙博雄說:「這次活動學會了靈活應用新技術,展現香港特色街道文化的內涵,並認識到傳統與現代結合的多樣性,為未來的藝術學習和創作提供了寶貴的啟發。」

1.「包浩斯狂想曲」

地點:中環街市一樓水磨石樓梯 (向皇后大道中方向)

簡介:將水磨石樓梯盡頭的玻璃窗作為AR入口,設計無限延伸的窗外虛擬時空。以包浩斯風格繪製的老香港物品(如撥盤電話、CD唱片、昔日街市檔販常穿的木屐、舊式電視機等)向中環街市包浩斯設計風格致敬。樓梯同時延伸至「未來」,智能手機、平板電腦等現代事物,也紛紛出現,表現對「未來」生活的想像。

2.「處處有嘉貓」

地點:嘉咸市集公共休憩空間 (市建局卑利街/嘉咸街發展計劃地盤B內)

簡介:靈感源自嘉咸市集的特色之一 ——貓。逾160年歷史的嘉咸市集,除了有不同種類的小販排檔、市集商戶,與時並進提供新鮮食材外,亦有無處不在的嘉咸貓貓店長。嘉咸貓貓除了幫助商戶捕捉老鼠保持環境衞生外,亦成為嘉咸市集的獨有光景,供遊人探貓及合照,儼如市集的守護者。作為「彩蛋」,三隻慵懶的「小嘉貓」散落H18嘉咸市集不同角落,有的在休息,有的在放空,等着到訪的市民透過貼在H18公共休憩空間牆上的躲貓貓QR Code,「召喚」牠們。

3.「卅間舊城」

地點:華賢坊西樓梯(市建局士丹頓街/城皇街保育活化項目內)

簡介:「卅間」意指必列者士街與士丹頓街一帶於19世紀末興建的一列共三十間樓房。市民可透過AR啟動穿越時空的門廊,踏進「卅間舊城區」,360度全方位探索舊城區,穿梭現代與昔日時空,沉浸式體驗昔日生活點滴,感受不同年代的唐樓氛圍。

4.「印務歲月」

地點:士丹頓街88及90號外牆(市建局士丹頓街/城皇街保育活化項目內)

簡介:士丹頓街社區在上世紀五十年代起曾有多家印刷廠及報社在此營業,現被評為二級歷史建築的士丹頓街88及90號曾是《華僑日報》員工宿舍及辦公室。團隊特意將士丹頓街88及90號外牆,化身為深度遊主題版《華僑日報》,透過AR的「裸眼3D」效果,不需要佩戴任何3D眼鏡,你依然可以感受當年既忙碌又熱鬧的印報黃金年代。

5.「字粒瀑布」

地點:城皇街樓梯 (連接荷李活道及必列者士街)

簡介:城皇街石級台階建於19世紀,屬二級歷史建築,而鄰近士丹頓街社區曾有不少活字印刷廠及報章傳媒在此經營業務。從石階拾級而上,你可以見證於油墨時代盛行的活字印刷字粒像瀑布般傾瀉而下的澎拜效果,並於石牆及階梯上開出燦爛的花朵,感受文字成花的奇妙過程。