經濟透視/優化互聯互通 專家倡擴可投資產品

內地與香港的滬港通、債券通、互換通等機制的相繼推出與持續優化,不僅極大地拓寬兩地投資者的投資視野,更深化了兩地間的資本流動與市場聯動。兩地的合作為建設一個更開放、包容、有韌性的金融體系奠定了堅實基礎,為內地金融市場的國際化進程鋪設了堅實的橋樑,也標誌着中國在邁向金融強國的道路上邁出新的步伐。

金融專家認為,可透過持續優化機制,促進內地金融機構在香港推出更具有創新型特徵的金融產品,以開展金融科技創新、綠色金融等,進一步挖掘協同發展的潛力,並提升兩地市場一體化程度。/大公報記者 毛麗娟

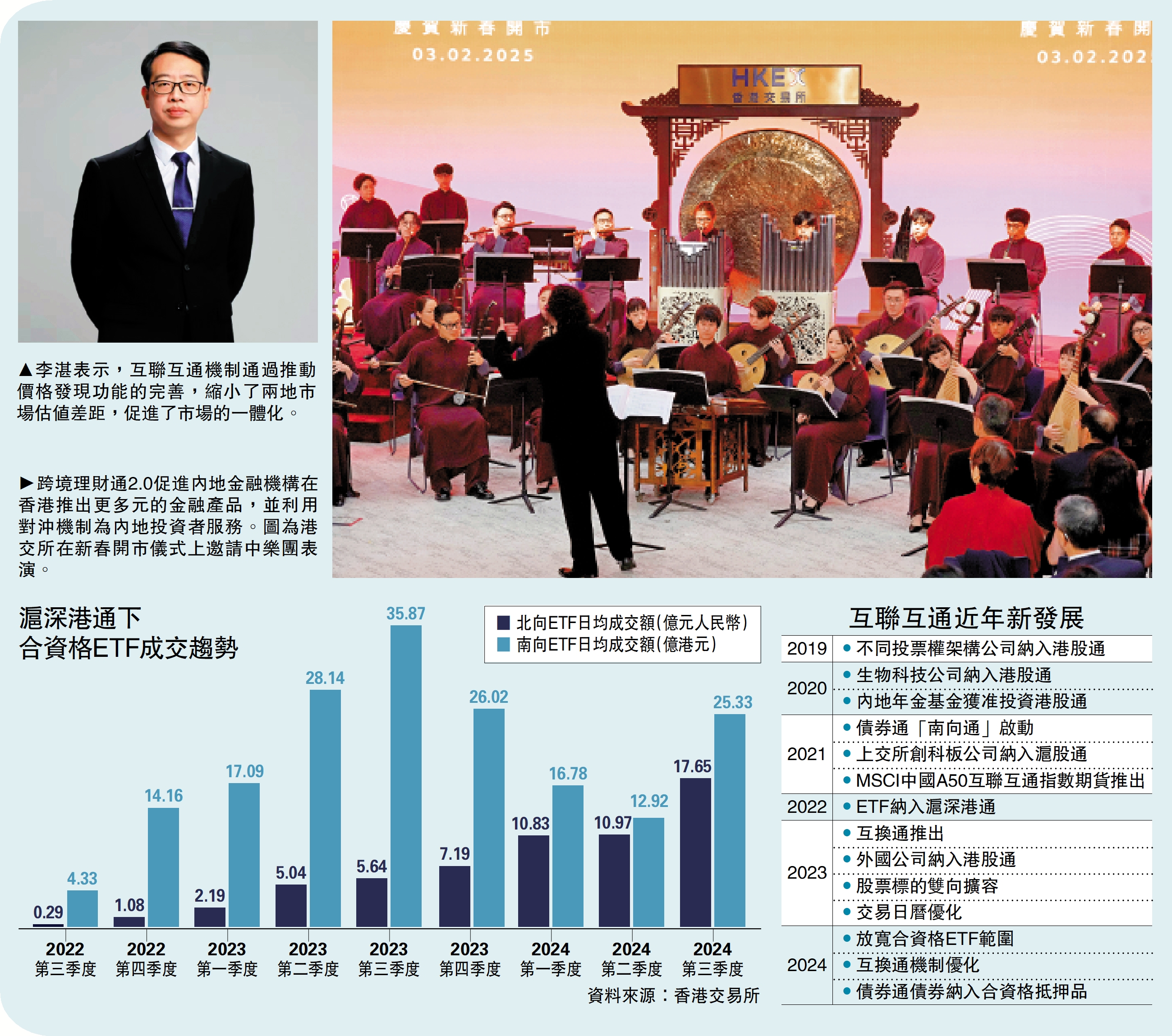

博時基金(國際)旗下的博時國新港股通央企紅利指數ETF在去年7月10日登陸港交所,是首隻在港上市的央企主題ETF產品。博時國際透露,互聯互通讓兩地的金融機構可以突破額度的限制,更便捷地投資於對方市場,對於促進跨境投資業務有巨大的幫助。從境內機構端看,互聯互通一方面促進了港股類QDII類產品及滬深港權益基金產品的發展,拓寬了策略的範圍,另一方面互聯互通為基金公司「騰挪」出了QDII額度,給予了基金公司更多創新的可能。招商基金首席經濟學家李湛認為,互聯互通機制通過推動價格發現功能的完善,縮小了兩地市場估值差距,促進了市場的一體化。

粵港澳大灣區「跨境理財通」2.0於2024年2月正式啟動。同年11月,香港證監會公布,有14家持牌法團合資格參與粵港澳大灣區跨境理財通試點計劃。

為內地金融雙向開放積累經驗

李湛認為,隨着跨境理財通2.0版本的推出,未來可以在擴大投資產品種類、優化投資額度限制和加強監管協調性方面進一步改進,以滿足投資者多樣化需求並提升市場效率。

香港中文大學(深圳)高等金融研究院政策研究員本力更希望,跨境理財通2.0版本能進一步提升香港與內地的市場一體化程度。

本力指出,首先是促進內地金融機構在香港推出更加豐富、更為多元、更具有創新型特徵的金融產品;其次是將內地居民可以購買的產品進一步擴大到包括期貨期權在內的更多的國際化金融產品,並利用其對沖機制為內地投資者服務;第三是以跨境理財通2.0為契機,將大灣區國際金融樞紐打造為資本「走出去」和「流回來」的投融資通道,穩步推進人民幣國際化;再者是穩步探索和推進資本項目可兌換,促進和深化金融業擴大開放、深化改革,為全國金融業「雙向開放」探索和積累更多的經驗;五是圍繞香港在金融產品全球定價、金融風險全球管理方面的優勢,鼓勵大灣區和中國優秀的金融機構在香港創設各種前沿性、探索性的金融產品,努力在同一起點的金融賽道中實現「彎道超車」。

李湛相信,香港與上海、深圳等內地金融中心可通過資源共享、市場聯動和風險管理等方式協同發展,共同服務國家金融強國建設。「比如,香港與深圳在大灣區內的合作以開展金融科技創新為主,雙方聯合推出跨境支付平台,提升兩地金融服務效率;與上海的合作則集中於人民幣國際化。未來,香港還可以在綠色金融、數字貨幣和金融科技等領域與內地城市開展更深層次的合作,進一步挖掘協同發展的潛力。」

雙總部機制促進跨境金融

本力在與香港中文大學(深圳)肖耿教授合著的《金融何為》一書中提出「跨境雙總部」的構想。本力指出,通過「雙總部」機制,企業可以在香港和深圳、上海等內地城市設立總部,香港註冊的離岸金融機構和企業可以在深圳(前海)設立跨境營運第二總部;在深圳註冊的在岸企業可在香港設立跨境營運第二總部,這種模式有利於離岸、在岸市場優勢疊加,使內循環和外循環緊密銜接。利用香港的制度優勢和內地的產業優勢、空間優勢、人才優勢,實現資源的優化配置和高效集聚,以促進要素自由流通。在「雙總部」機制下,前海等地區可以率先實現跨境雙向人民幣貸款、跨境雙向發債、跨境雙向股權投資等多項業務創新,推動金融改革開放;上海、深圳等可以通過「雙總部」機制,加強與「一帶一路」沿線國家和地區金融機構的深度合作,提升金融市場的投融資服務功能;此外,內地金融中心可以加強與境外人民幣離岸市場的戰略合作,強化中國金融業與國際金融業的互聯互通。