【教評STEAM教室】底盤設計是機械人比賽制勝關鍵?

近年來,社會對STEAM教育的重視日益增加,國家也提出了「科教興國」的發展戰略。因此,許多中小學積極推動STEAM教育,融入各種創新科技元素,以促進學生的全方位發展,培養他們的解決問題能力和創意思維。

在這一過程中,特別強調學生要「動手解決問題」,而機械人設計正是備受歡迎的實踐領域之一。像香港少年工程挑戰賽、大疆教育的機甲大師空地協同對抗賽等活動,均吸引了眾多中小學的熱烈參與,成為培養學生實踐能力的重要平台。學生們透過定義比賽任務中的要求,設計、測試並不斷改良機械人,從而實踐跨學科學習及展現工程設計思維。

麥克納姆輪讓機械人「橫着走」

日常生活中看到的汽車,前進後退容易,但若要轉彎,必須預留空間讓輪胎轉向從而過彎,但於機械人比賽中,比賽場地沒有了行車線的限制,也有很多不同障礙物,因此為了使機械人能快速到達不同的地點,成為了每項機械人比賽中的基本要求。讀者們如嘗試留意不同的機械人比賽,會發現機械人不像傳統汽車,除了前進後退外,更能橫向平移、斜角移動甚至原地旋轉。為了實現全方向移動,機械人不同的底盤設計了決定性的關鍵,今天筆者會介紹其中一種於學界比賽中常見的設計,便是麥克納姆輪。

1970年代,一位瑞典工程師本特·艾隆發明了麥克納姆輪,有別於一般的車輪,麥克納姆輪的輪邊有多個斜向的輥子。當麥克納姆輪旋轉時,斜向的輥子與地面的摩擦力會產生反作用力,而這一個斜向的推力可分拆成縱向及橫向的力,而當四個麥克納姆輪旋轉以不同組合的方向旋轉時,便會產生不同組合的「向量合力」,使機械人達至全向移動,如左前輪與右後輪以相同方向轉動,右前輪與左後輪則以相反方向轉動,便會產生一個橫向的合力,從而達至橫向移動;又如左方的輪子及右方輪子以相反方向轉動時,便能達至原地旋轉的效果。

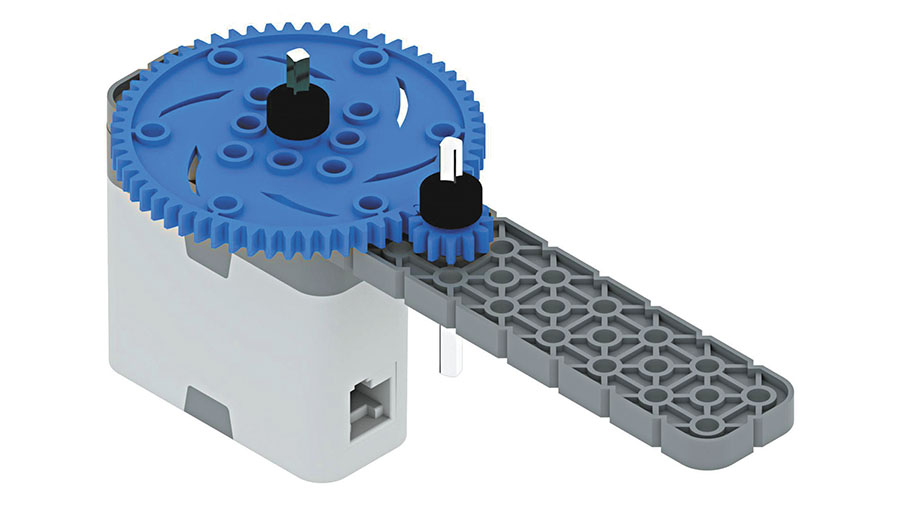

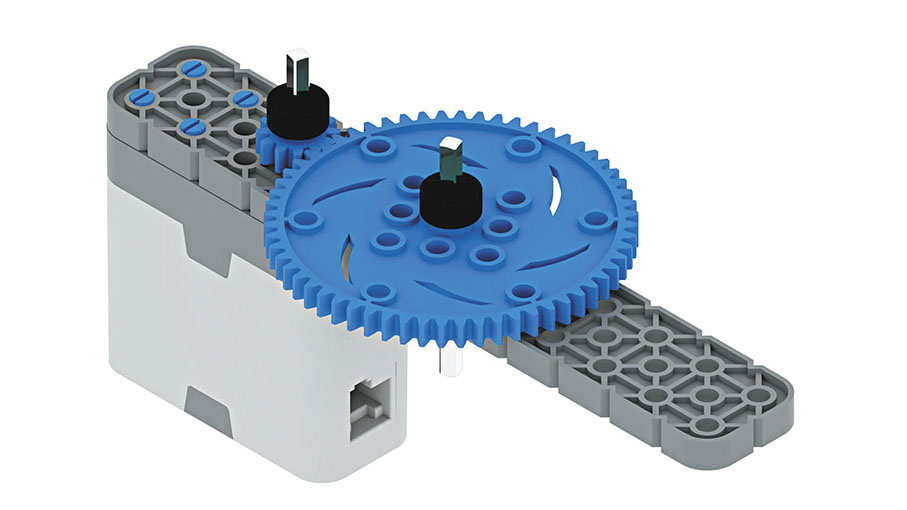

就算有了靈活的麥克納姆輪,若動力分配錯誤,機械人可能「空有速度卻推不動球」,或「力量十足但慢如烏龜」。這時,我們可以透過齒輪比來解決問題。

齒輪系統的本質是「能量轉換器」。根據能量守恒定律,馬達輸出的功率(Power)=轉速(RPM) × 扭力(Torque),即是轉速與扭力成反比的關係。當我們希望車子能夠有更快的轉速,就必須透過犧牲車子的扭力;而如果我們希望車子能有更大的力量,就必須犧牲車子的速度。

齒輪比的實戰策略

公式:齒輪比=驅動齒輪的齒數 ÷ 被驅動齒輪的齒數

1.小齒輪驅動大齒輪(例如1:3)

轉速降低至1/3,扭力提升3倍。

應用:搬運重物、爬坡、機械手臂舉升。

2.大齒輪驅動小齒輪(例如3:1)

轉速提升3倍,扭力降至1/3。

應用:競速、快速移動的巡線機械人。

機械人底盤的設計,融合了物理學的向量分析、數學的齒輪比例,以及工程師的解難創意。當我們看着機械人在賽場上競技時,不妨多留意機械人的設計,看看當中裏面巧妙的機械結構及設計。

●陳恩鴻 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 STEAM教育統籌主任