灣區租樓置業 消委一網導航

3年投訴逾750宗 233萬元單位不能居住

隨着粵港澳大灣區融合發展,「一小時生活圈」的願景陸續實現,跨境物業買賣和租賃活動頻繁。不過,灣區每個城市的市場環境各有不同,容易因為不了解而「中伏」。過去3年,香港消費者委員會共接獲逾750宗相關投訴,包括有人以223萬元人民幣購入珠海一個商住兩用單位,實地視察才發現單位全無裝修,亦無洗手間,質疑貨不對辦。發展商雖然承諾賠償,但拖足一年未退款。為協助消費者全面掌握粵港澳三地住房資訊,消委會推出一站式網上平台「大灣區住房錦囊」,提供灣區11個城市購買一手樓、二手樓等資訊,為大灣區消費者「置業導航」。

粵港澳三地消費者跨境置業或租賃情況越來越普遍,但各城市置業手續以及政策均不同,容易產生糾紛。香港消費者委員會主席陳錦榮昨日表示,過去3年共接獲758宗關於大灣區置業或租樓的投訴,其中以香港物業佔最多共709宗,其次是珠海物業有20宗,惠州亦有10宗,主要涉及遲交樓及未如期完成裝修等。

在有關廣東省9個城市置業的投訴個案中,涉款最多的個案達233萬人民幣。陳錦榮指出,投訴人2019年購買橫琴物業,合同原定翌年12月底交樓,但發展商以國家疫情政策為由延後3個月交樓,其後又引述該區政府2018年頒布的規定指,不能按照合約訂明的裝修規格交付,物業也不能根據買賣說明供水、煮食及居住。

投訴人認為發展商毀約,要求承擔責任及賠償。雙方其後簽訂解約協議。但最後發展商稱資金不足未能退款,投訴人遂向消委會求助,以及轉介至當地消費保障組織協助。

另一宗涉款較多的個案,有投訴人2018年以223萬人民幣購入珠海商住兩用單位,合約訂明於2021年至2022年完工,但投訴人2022年9月實地觀察發現單位仍未裝修和沒有洗手間,向發展商投訴後獲答應分期賠償40多萬元,但之後一年遲遲未兌現承諾,投訴人遂於去年向消委會投訴,會方聯絡發展商在港的辦公室,獲回覆指珠海辦公室已有專人跟進,其後投訴人亦沒再聯絡消委會。

消委會在內地也可幫投訴人

陳錦榮相信,上述兩宗個案未收到後續回覆,可能是發展商與投訴人之間的保密協議,強調消委會擁有內地廣泛的網絡能夠幫助投訴人,「唔好以為消委會只喺香港做到嘢」,例如自2019年簽署合作協議以來,消委會積極與大灣區「9+2」共11個城市的消保組織合作,共同推動大灣區消費者權益保障工作。

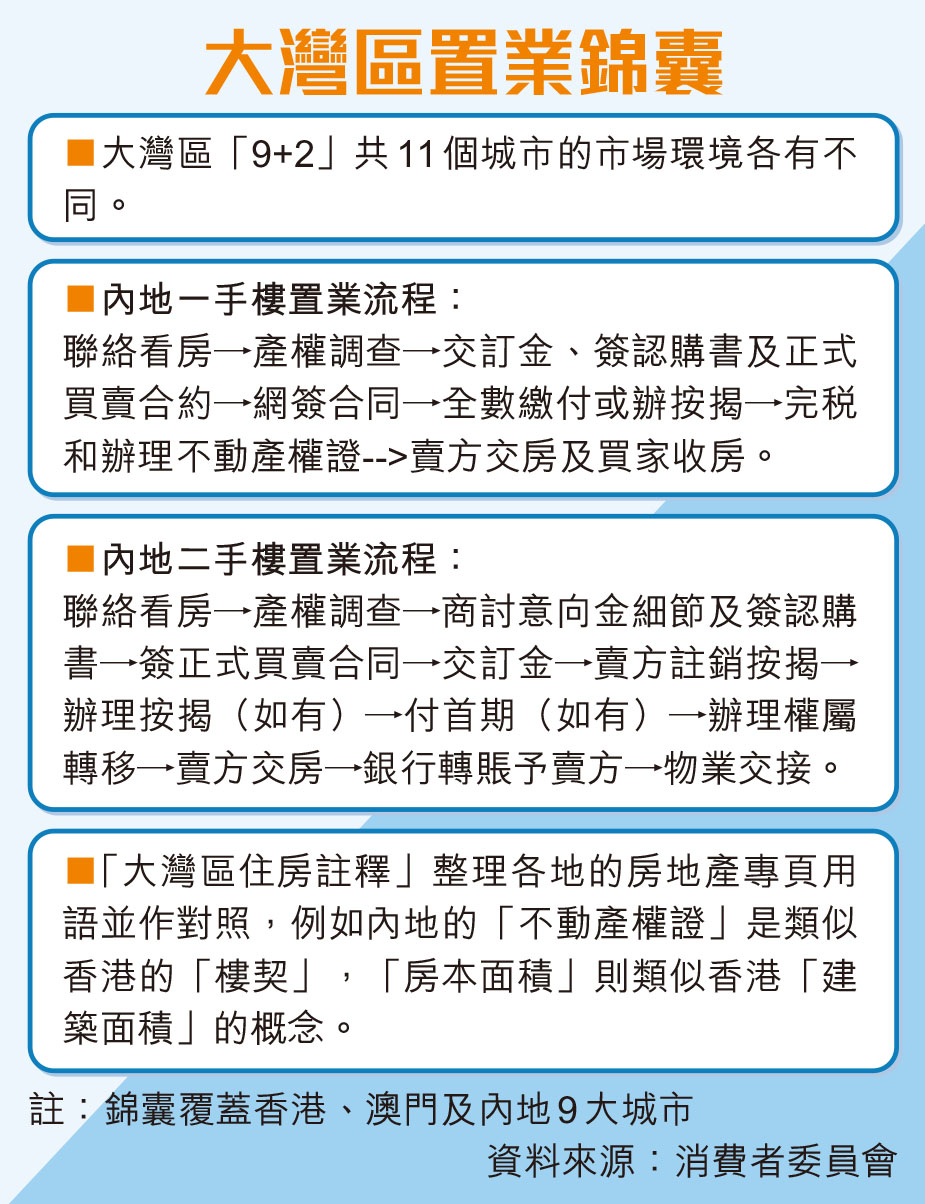

為協助消費者在大灣區置業時,提前避開「陷阱」,消委會新推「大灣區住房錦囊」平台,設5大主題專頁,其中在「買樓租樓流程」專頁就以圖表呈現香港、澳門及9個內地城市的買一、二手樓及租樓流程,亦標示各地不同法律程序及特色;而在「大灣區住房註釋」專頁則整理各地的房地產用語及對照,如內地的「不動產權證」是類似香港的「樓契」。