「夸德:彼托邦」連結大館古今 以雕塑語言詮釋特有建築歷史

藝術創作與歷史之間的關聯是什麼?什麼值得我們一再去思考?大館當代美術館正呈獻波蘭藝術家——艾莉斯亞·夸德在港的首個美術館個展「艾莉斯亞·夸德:彼托邦」。展覽涵蓋藝術家不同時期的九件作品,糅合雕塑、聲音、燈光和表演裝置多種媒介,以及應大館F倉歷史和建築而創作的全新委約裝置,借鑒科學和哲學概念,深入探究對現實和社會結構的質疑。

夸德生於波蘭卡托維茲,現居柏林。來過香港多次的她說:「對我而言,大館非常能夠代表人類歷史。在此發生和交互的事情有很多層次。」這次,她以豐富的雕塑及大型公共裝置創作經驗,特別為大館創造出一個非凡感知的多重宇宙「彼托邦」(意指烏托邦形成前的概念狀態)。

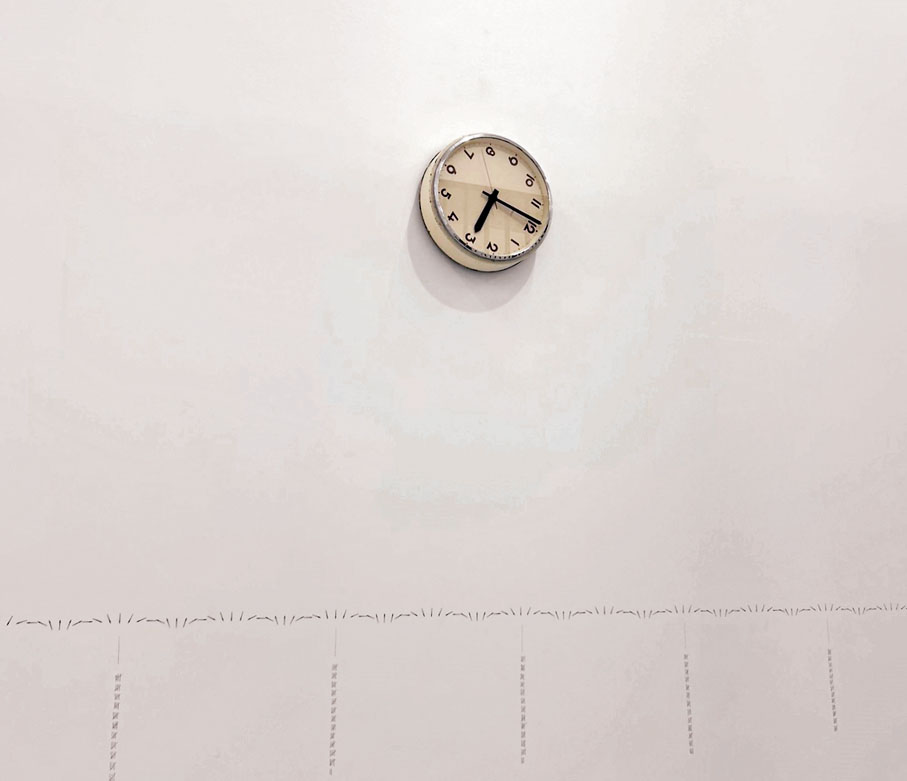

逆向轉動的時鐘、旋繞漂浮的岩石、反脆弱的椅子、隨着時間推移而隱約顯見的時針——這些作品邀請觀眾關注和反思對時間、空間、系統和世界的感知。究竟世界是一個可被客觀測量的物體,還是一種主觀的感知概念?人們又如何感知和理解現實和社會結構?夸德以此為創作關鍵,透過獨特的藝術語言、極簡風格,和對物料的重新詮釋,巧妙融會物質性和象徵涵義,引領觀眾思考時間和空間建構的「真實」本質。

現實與鏡像在欄柵中交錯

展覽特別委約夸德就大館特有的建築環境和歷史,創作三件全新作品。其中主打的場域特定裝置《恐懼——融合》,參照大館F倉20世紀中葉的開放式女子監獄建築設計。藝術家精心安排監獄鐵欄的布局,與其他作品形成微妙聯繫,營造出現實與鏡像在欄柵中交錯的場景。觀眾將置身虛實相生的空間中,反觀自照生活中被困與自由的經歷。「有幸接受委託對我來講是很好的事,因為這樣我就可以真正對建構歷史做出反應。對我而言,這意味着觀察者是藝術品的一部分。」

沿展廳牆壁而行,無數時鐘指針以線性的方式排列,藝術家藉此重新建立測量空間的系統,以指針為丈量工具。每逢周末,表演性裝置《218天9小時》將由表演者沿牆身以細小指針進行丈量,以時間將空間視覺化。

另一件重點委約作品是動態雕塑《彼托邦的天空》。為扣合「彼托邦」,藝術家就地取材,以大館保育工程期間保留的花崗岩石塊和紅磚為靈感創作。這些石塊也見證着時間流逝和監獄歷史。藝術家在一些磚頭的背面壓印上「UTOPIA」一詞(即烏托邦的英文);這正與烏托邦相違背的監獄環境形成強烈對比。

《彼托邦的天空》經過精密計算和排列,讓懸浮的石頭在空中緩緩迴旋,試圖保持平衡。策展人何苑瑜表示,展覽不僅展示了藝術家在物料運用和意念敘事的創新方法,還呈現了其對大館文化遺產的重新詮釋,讓觀眾參與大館的歷史意義。

《逆流而動》《狀態(相互矛盾)》《遠距離傳播行動》等作品,皆展現了夸德對物料探索的顛覆性實踐,打破了觀者對日常物件的認知。

大館資深策展人郭瑛表示,展覽透過對大館歷史建材的精準運用,創造出一個連接古今的臨界平行實境。「夸德以其藝術語言,將這些歷史見證者轉化為漂浮的天體,在我們熟悉的世界中暗示另類的可能性。展覽要求我們超越表面現象,將建築遺產轉化為當代思考的媒介。每件裝置都像一道傳送門,把參觀者帶進另一個空間,其中的物理法則似乎被扭曲,時間以不同方式流動,而我們對現實的確定性也開始瓦解。」

展覽將持續至4月6日。夸德很高興獲得館方的支持與幫助。她還在工作人員的帶領下,獲得了區域內建築物的原始樓層地圖。隨後,她嘗試再次繪製出與過去地圖相似的網格。「因此,展覽與歷史和歷史的重複有關,但也涉及到克服事物、更新事物、回歸並記住事物。而參觀者對細節和歷史元素的感知,也極大程度影響着他們在這一展覽空間中行走、思考的方式。」

●文、攝:香港文匯報記者 胡茜