巴金和中國現代文學館

2024年是近代作家巴金誕辰120周年。這位曾被作家郁風形容為「民族的良心」的文學巨匠,不僅寫出了眾多觸動人心的著作,更在數年中嘔心瀝血發起和推動了北京中國現代文學館的建立與發展,令無數份文學大家的手稿與珍貴文史資料得以留存至今,與後代進行心與心、時代與時代的啟發式交流。2024年12月底,一群香港中學生走進文學館,聆聽文學館學術研究中心副主任、《中國現代文學研究叢刊》副主編、中國茅盾研究會理事陳艷講述巴金與文學館的故事,得知巴金「一生最後一個工作」(爭取設立中國現代文化館)有了完美的結果。巴金也讓後世人能夠在文學館看到珍貴的文學史料、領略一批中國文學巨匠的風采。 ●文:文藝芸 攝:焯羚

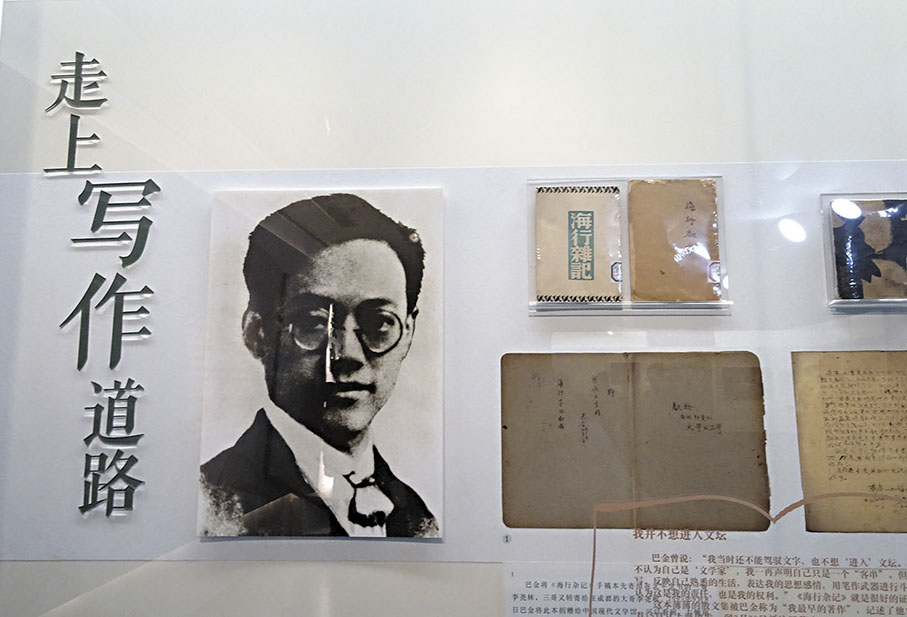

現時的中國現代文學館(以下簡稱文學館)有不少與巴金相關的元素,A座的大門把手上印有一對手模,是巴金晚年的手模,用意是「你進門,就與巴金握手了」。C座大門上置有巴金題寫的館名。大廳中的一幅玻璃壁畫,繪有巴金長篇小說《家》的場景。通道兩旁的壁畫,分別以巴金的《家》和《寒夜》為主題,描繪了中國現代文學經典中的「反抗者」和「受難者」。院子裏還有一尊巴金的雕塑,「很符合巴金先生給自己畫像題的詞:『一個小老頭,名字叫巴金。』」陳艷說。

文學館分萬壽寺舊館時期(1985—2000)和芍藥居新館時期(2000年至今)。陳艷分享:「我們的老館長吳福輝老師就說過一句話:『巴金先生是文學館真正的、唯一的創始人。』」

巴金曾聽說東京有一所由作家自發建設的近代文學館,大受啟發。1980年12月,為搶救和保存中國現代文學的各種資料,年近八十的他在《關於〈寒夜〉》中正式倡議創辦中國現代文學館。他建議中國作家協會(以下簡稱中國作協)負起責任,讓作家們盡己之力幫助文學館發展。他說:「倘使我能夠在北京看到這樣一所資料館,這將是我晚年的莫大幸福,我願意盡最大的努力促成它的出現……」

1981年2月、3月,巴金在香港《文匯報》、內地的《人民日報》先後發表《關於〈寒夜〉》,在文學界引發熱烈反響。他還在同年的《現代文學資料館》中鼓勵大家增強民族自豪感,提高對民族精神的認識。次年,他又於《再說現代文學館》中說明自己設想中的「文學館」可「搜集、收藏和供應一切我國現代文學的資料,『五四』以來所有作家的作品,以及和他們有關的書刊、圖片、手稿、信函、報道……」因此陳艷認為,文學館更與一個民族的精神史和文學史相關,是一座要「活起來」的文學館。

文學館籌備委員會組成

陳艷還提及巴金的好友——時任中國作協書記處書記、《文藝報》主編孔羅蓀。「他是巴金與中國作協聯繫的重要紐帶,也是巴金關於文學館設想最為切實的支持者和實踐者。」

1981年3月27日,時任中國作協主席茅盾逝世。4月,巴金當選新一任作協主席,文學館的籌建問題也列入議程。10月,他主持主席團會議,並與冰心、曹禺等9人組成了文學館籌備委員會,由孔羅蓀任主任委員。

但確定館址成了籌建時遇到的最大困難。陳艷介紹,孔羅蓀等人曾考察過頤和園的藻鑒堂和潭柘寺,但前者太小,後者又離市區太遠。

1982年5月,巴金給孔羅蓀寫信,分享胡喬木選定萬壽寺為臨時館址的好消息;然而萬壽寺正被其他單位佔用。巴金很是急切,8月在《再說現代文學館》裏指出,88歲的葉聖陶視力不佳,已寫好了「中國現代文學館」的館牌,但無處掛。文章一出,各方積極掃清障礙,萬壽寺西院得以騰退。

同年10月16日,文學館籌建處於萬壽寺西院正式掛牌。胡喬木點明,萬壽寺既傳統又現代,符合中國氣質。「我們這麼長時間,好像兒童在外面流浪似的,現在有了館址,終於有了一個家。」他說。

但萬壽寺是北京市文物保護單位,無法建設現代化的保管庫房,「據說釘一顆釘子都需要打報告。籌備小組接手時,萬壽寺還剛經歷了一場大火。」陳艷介紹。

不過也曾有親歷者回憶說:「我還是懷念萬壽寺那個籌備處,我覺得作家的手稿放在這樣有文脈的地方,與老北京的味道是相符的。在古樸的地方想像歷史,好像可以聞到遠去的時光深處的氣息。物與神合,人與文近,感覺總還是不同的。」(孫郁:《遺失了些什麼在萬壽寺》)

全數捐贈出書稿費

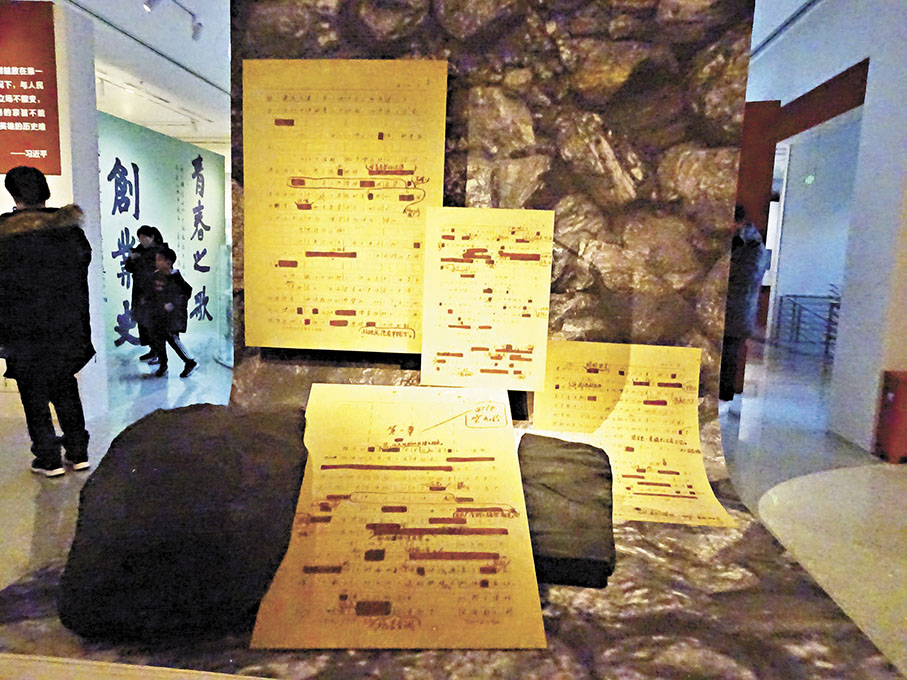

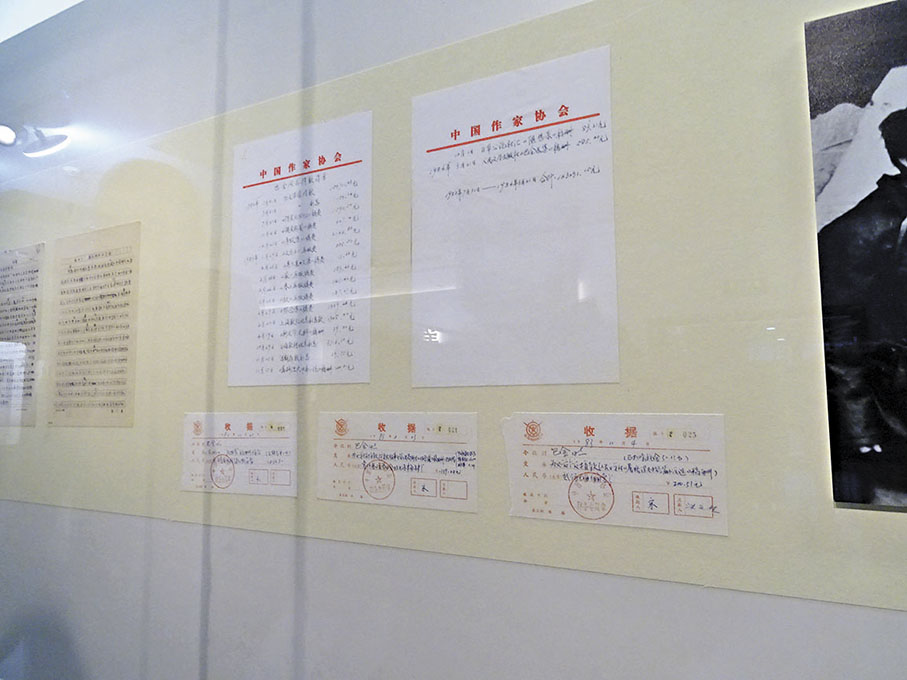

在籌備委員會成立前,巴金就已開始為文學館捐款。他在1981年7月13日的日記中寫道:「下午兩點,國煣陪我去華東醫院和盧灣區人民銀行辦理劃款手續,將贈款十五萬元交上海文聯轉給中國作協。」這是巴金為文學館捐贈的第一筆款項,在當時是一筆巨款。他還表示,想將今後出書所有的稿費都送給資料館。他甚至打印了一張致出版社的空白函,以通知各出版社把稿費直接付給文學館。

據文學館編《巴金文庫藏書目錄》,巴金捐有九千多冊書刊,皆由其在晚年病中親自挑選,包含大量作家簽名本和現代文學的珍貴版本。如1933年魯迅、鄭振鐸編輯的《北平箋譜》,有兩人的親筆簽名。還有魯迅於1936年自費編印的《凱綏·珂勒惠支版畫選集》。

巴金的奉獻之情打動了一大批作家,尤其是冰心、李健吾、蕭乾等他的摯友。冰心說:「我一生沒有財產,最寶貴的就是前輩先生和中外朋友們贈我的他們的字畫和著作。」她將它們全數捐給了文學館。她也曾書贈巴金:「人生得一知己足矣。」2010年底,文學館舉辦了「巴金、冰心世紀友情展」。

陳艷還提到文學館的「唐弢文庫」:「是巴金先生給唐弢夫人寫信,動員家屬把唐弢藏書捐給文學館的。據說唐弢先生生前已答應了要捐給北京魯迅博物館。但由於巴金先生的努力,最終其4萬冊藏書全部捐給了文學館。用巴金先生的話來說,『有了唐弢先生的藏書,就有了文學館的一半』。」

塵埃落定甚安心

1985年3月26日,文學館在萬壽寺舉行開館典禮。巴金專程從上海趕到北京,親自主持開館儀式。他說:「今天我能來,我心裏很高興,因為今天是中國現代文學館正式開館的日子,這的確是一件大好事。我們這樣一個十億人口的大國,應當有一個這樣的文學館,至少應當有一個。現在成立了,這是很好的事情,雖然規模很小,但是從今以後就會從小到大。」他相信中國現代文學力量強大,文學館的存在和發展也將證明這一事實。「我又病又老,可以工作的日子也不多了,但是只要我一息尚存,我願意為文學館的發展出力……」

4月4日,巴金為文學館帶來了他在京期間收到的稿費現金。這也是他最後一次來北京。

在巴金人生的最後二十年,他持續為文學館現代化的、永久性的館舍呼籲。1993年1月3日,巴金儘管寫字吃力,仍提筆給國家領導人寫信,反映文學館遇到的困難,他說:「建立中國現代文學館是我一生最後一個工作,我願意把我最後的精力貢獻給中國現代文學館,我相信它的前途非常廣闊……我不願意看見它夭折。它眼前有不少困難,需要大家的支持;也盼望能得到您的幫助……」

在巴金和其朋友的呼籲下,在中國作協的積極努力下,文學館終於有了永久性館舍,並在2000年5月23日舉行新館開館典禮。巴金在上海的病床上觀看了電視新聞,聽人朗讀了報紙,還觀看了錄像,「他『一生最後一個工作』總算有了一個欣慰的結果。」陳艷說。