藝象尼德蘭/報喜的「弗萊馬勒大師」\王 加

凡踱步於歐洲各大美術館的文藝復興展區,「天使報喜」(Annunciation,又名「受胎告知」)無疑是出鏡率最高的主題之一。這一表現大天使加布里埃爾來到凡間告知聖母瑪麗亞將受聖靈感孕誕下聖嬰耶穌基督的一幕,是文藝復興藝術家們最熱衷創作的題材。而此行在比利時布魯塞爾皇家美術博物館中(Royal Museums of Fine Arts of Belgium),我終於看到了在早期尼德蘭藝術中最重要的一幅《天使報喜》。

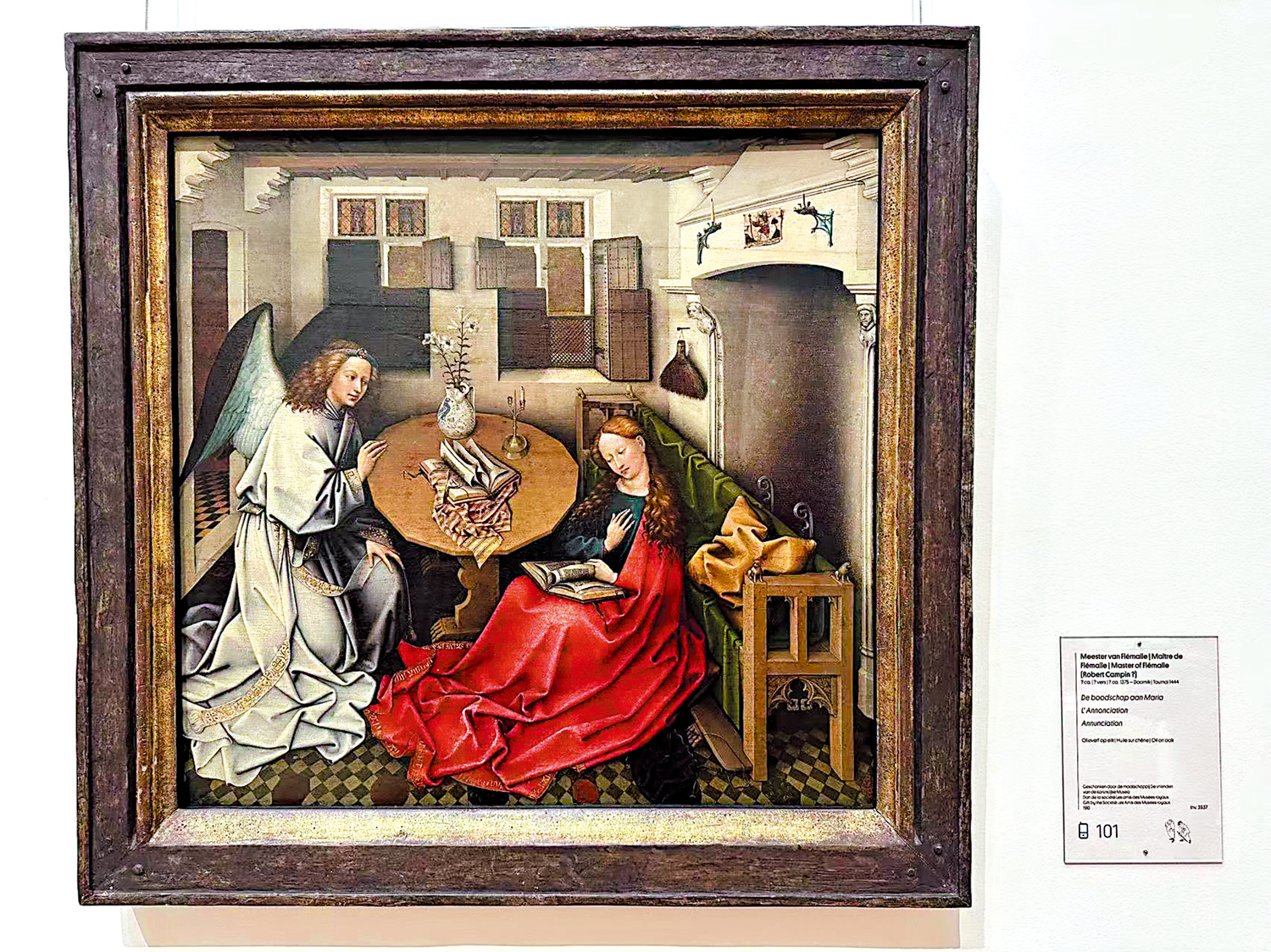

在很多西方美術史書籍中,這幅《天使報喜》都被歸為弗拉芒原始派(Flemish Primitives)巨匠羅伯特·坎平(Robert Campin)之作。令我略感意外的是,畫作的尺幅遠比想像中的要小,且真跡旁的展簽上標註的作者是「弗萊馬勒大師」(Master of Flémalle),而在坎平的名字後面加了個問號。一位是有真名實姓的畫家,一位是有史料記載的大師,時至今日二人身份能否「合二為一」卻仍在西方學術界存在爭議。然而,這幅距今六個世紀的畫作在早期尼德蘭藝術中的地位確不容置疑。

儘管文藝復興各地大師們筆下的「天使報喜」由於遵循《聖經》原文而大同小異,但「弗萊馬勒大師」所繪的這幅在當時仍獨樹一幟。相比較同期活躍於意大利佛羅倫斯的安傑利科修士(Fra Angelico)在稍晚繪製的數幅金碧輝煌的《天使報喜》,能夠明顯看出「弗萊馬勒大師」更早完成的版本已經擺脫了華麗的國際哥德式風格。頭頂沒有了貼金箔的聲光,大天使加布里埃爾的金色羽翼也被更具自然主義的鳥狀翅膀所替代,二人的衣着更是樸實無華,畫中僅有的金色被畫家用一段取自《聖母頌》中的讚美詩勾勒在了長袍的邊緣──這也是「弗萊馬勒大師」的創新。儘管以佛羅倫斯安傑利科修士為代表的《天使報喜》在貼金、壓紋等「製作」工藝上更為繁複,但同期的尼德蘭地區質樸的繪畫語言顯然已領先於同期的意大利,更契合文藝復興推崇的「以人為本」的核心思想。

然而「弗萊馬勒大師」此作最特殊之處在於,在其他同代作品中還將報喜的場景設定在教堂內部或門廊時,他卻將「天使報喜」這一聖潔的時刻安置在尼德蘭地區中產階級的世俗空間內,這在當時的藝術作品中是前無古人的存在。唯有到訪過安特衛普斯奈德斯之家、阿姆斯特丹倫勃朗故居等具有典型尼德蘭風格居所的經歷,才對報喜的房間有着身臨其境的體會。畫中出現的所有物品都有着裝飾以外的深層含義,比如畫中桌上繪有鳥類的印花馬約利卡花瓶(Majolica Vase)插着兩株白色的百合花象徵着聖母的聖潔與貞操;一旁的燭台和蠟燭分別代表聖母和基督,未點燃的細意指受孕已經發生;右側牆上的短柄笤帚則蘊涵對罪惡印記淨化之意……上述所有圖像細節除了凸顯出尼德蘭地區獨有的精緻,還符合尼德蘭藝術深藏隱喻的象徵性表現手法。此外,上下兩層的可閉合窗戶、地面上深淺對比的菱形拼接地磚、左側門外的空間縱深,似乎都預示着兩個多世紀後維米爾的出現。腦補下維米爾著名的《繪畫藝術》和《音樂課》,似乎一切都有跡可循了。事實上,這幅《天使報喜》側面反映出無論是尼德蘭地區不久後還原真實生活場景的風俗畫、還是被賦予道德隱喻和世俗意義的靜物畫,均是從早期尼德蘭的宗教畫中衍生出來的。對世俗生活的紀實始終是專屬於尼德蘭人的傳統,即便是在席捲歐洲的宗教改革之前。

「弗萊馬勒大師」的《天使報喜》完成於一四一五至二五年。假設此作一四二五年完成,今年恰好六百年整。半個世紀後的一四七二年,達·芬奇完成了他那幅《天使報喜》。前者在室內樸素地報喜,後者在室外頭頂光環告知,除了對科學的線性透視法和空氣透視法的運用,達·芬奇版本在繪畫技法上實則並未超越「弗萊馬勒大師」。他究竟和羅伯特·坎平是不是同一個人,至今仍不能蓋棺論定。但他卓越的藝術成就,以及其工坊中走出了羅傑爾·凡·德·維登(Rogier van der Weyden)和雅克·達雷(Jacques Daret)兩位尼德蘭巨匠的事實,則讓他永遠和同期身為油畫先驅的揚·凡·艾克一樣,作為弗拉芒原始派中開山立派的宗師而存在。