書海漫遊/在宇宙的維度上認識我們自己 ──讀《暗淡藍點》有感\谷中風

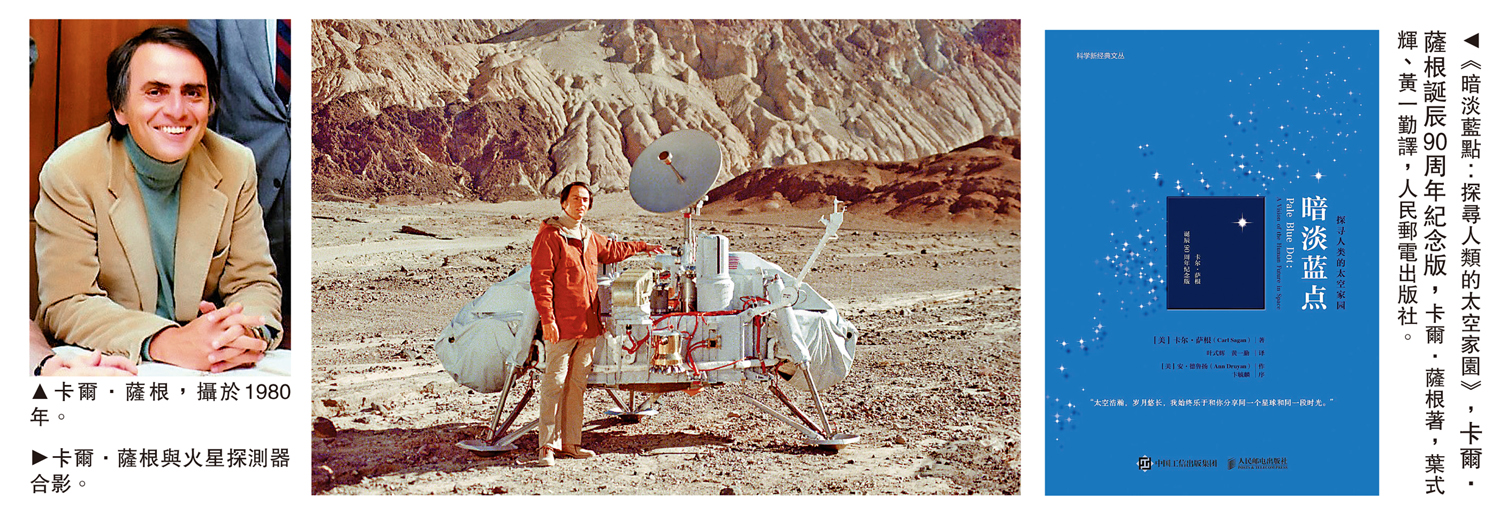

最近,美國著名天文學家卡爾·薩根(Carl Edward Sagan)的科普名著《暗淡藍點:探尋人類的太空家園》(Pale Blue Dot:A Vision of the Human Future in Space,葉式輝、黃一勤譯,人民郵電出版社,2024年6月)卡爾·薩根誕辰90周年紀念版面世。此書內容經典,裝幀美觀,寫的雖是天文學專業知識,但文筆優美風趣,以流暢而富有詩意的語言把專業內容和哲思娓娓道來,引導讀者在宇宙的宏闊坐標中思考人類命運。

《暗淡藍點》的靈感來自於一張同名照片。1990年2月初,旅行者1號太空船正以64000千米/時的速度飛離太陽時,接到了來自地球的一條緊急指令。於是,它掉轉照相機,指向已經相距很遠的行星,拍攝了一組照片,並將其傳回地球。這張名為《暗淡藍點》的照片裏有一個很小的點,它便是我們居住的地球。本書作者薩根如此描述:「細心再看,你會看見一個毫不出奇的小點。再看看那個光點,它就在這裏。那是我們的家園,我們的一切。你所愛的每一個人,你認識的每一個人,你聽說過的每一個人,曾經有過的每一個人,都在它上面度過他們的一生。」

太空回眸 引發哲思

他在這張從遠處拍攝我們這個微小世界的照片中,讀出一個道理:「我們有責任更友好地相處,並且要保護和珍惜這個淡藍色的光點——這是我們迄今所知的唯一家園。」這張照片也提醒我們,在浩瀚的宇宙中,地球不過是一個「小點」,人類應當拋棄「我們是在中心,而一切天體都圍繞我們運轉」的觀點。《暗淡藍點》這本書約前三分之一的篇幅,回顧了從日心說到進化論等人類思想史上的關鍵爭論,旨在批評妄自尊大的人類心理定式。

作者在書中把地球比作「一粒懸浮在陽光中的微塵」,多次強調人類「後來者」的身份。「人類出現在宇宙歷史的最後一瞬間。迄今為止,宇宙的歷史在人類登上舞台之前已經過去了99.998%。」「我們是後來者,我們生活在宇宙的荒野中,我們來自微生物和污泥,猿猴是我們的遠親,我們的思想和感覺並不完全由自己控制,其他地方可能還有更靈巧的、大不一樣的生靈。除了這一切之外,我們正在把自己的行星攪得一團糟,並正在對自己構成威脅。」這種在人類維度上反躬自省的精神,貫穿於全書之中,使薩根筆下的「天文學」充滿了「人文學」的內蘊,形成了蒼茫憐憫的文學氣質。無怪乎美國《每日新聞》評價道:「薩根是天文學家,他有三隻眼睛。一隻眼睛探索星空,一隻眼睛探索歷史,第三隻眼睛,也就是他的思維,探索現實社會……」

它「星」之石 亦可攻玉

天文學總給人以神秘遼闊之感。經常會有人問,研究茫無邊際的太空,以及那些遙不可及的星星,除了滿足一點好奇心之外,究竟有什麼實際用處呢?《暗淡藍點》解答了這個問題。「對地球上的每一個人都很重要的成果竟來自很可能已被視為最不着邊際的、抽象的和毫無實用價值的工作,即對另一顆行星的高層大氣中的次要成分化學性質的研究。」比如,金星幫助科學家發現並確認了地球的臭氧層正處於危險狀態。而金星上大規模的溫室效應讓地球人反思二氧化碳導致的全球氣候變暖。火星上的全球性沙塵暴則促使包括本書作者在內的科學家提出「核冬天」的警告。人們在兩顆行星的大氣光化學之間找到了一種完全沒有預料到的聯繫。臭氧層枯竭、溫室效應、核冬天,這三種全球範圍內潛在環境災害的預警,都與行星研究密不可分。

古人用「他山之石可以攻玉」說明互相借鑒的道理。《暗淡藍點》驗證並擴充了這一觀點:當人類開始了解其他行星的時候,就會對我們自己的行星環境的脆弱以及可能存在的、別的完全不同的環境形成一種新的見解,促使我們警醒自己的行為。事實上,自1995年以來,聯合國氣候變化會議每年在世界不同地區輪換舉行,各國共同討論如何應對全球氣候變化,推動全球共同行動,應對氣候變化的挑戰。

近年來,隨着全球氣溫屢創新高,極端天氣事件影響着全球各地的人們。聯合國近期發布的一份氣候報告顯示,全球平均氣溫正逼近工業化前水平以上1.5攝氏度的危險升溫閾值。若未能採取緊急且有效的減排措施,全球氣溫預計將在本世紀內攀升至2.6至3.1攝氏度,或將引發災難性後果。2024年11月11日至22日在阿塞拜疆首都巴庫舉行的第29屆聯合國氣候變化會議再次呼籲團結協作、共同應對氣候危機。遙遠太空的行星不僅是科學信息的寶庫,還提供了研究地球環境的參照物。結合時事熱點,閱讀《暗淡藍點》,我們更能理解書中所言,「行星探測對我們住在地球上的人來說,是最實用和最迫切的事業了。即使探測其他世界的前景並不使我們受到鼓舞,即使我們沒有一絲一毫的冒險精神,即使我們只關心自己,在最狹隘的意義上,行星探測仍然是一種極好的投資。」

仰望星空 反求諸己

《暗淡藍點》主要介紹了空間天文學興起後太陽系研究的進展。理解太空以及尋覓和建設太空新家園是本書的重要主題。薩根是一位具有「入世」精神的科學家。作為美國國家航空航天局的專家,他多次參與宇宙飛船的科學設計和資料分析工作,也是尋找地外智慧生命的倡導者和組織者。他以正義科學家的理性和良知,大聲疾呼人類以合作替代對抗。

作為「阿波羅」計劃的參與者,薩根在書中詳細回顧了這一計劃的來龍去脈,對於它在美蘇爭霸背景下的政治內涵,他毫不諱言,但同時指出「阿波羅」計劃更深遠的意義在於讓人們意識到全球合作的意義。「不管『阿波羅』計劃原先發起的理由是什麼,也無論它在冷戰時期的民族主義和成為毀滅人類的工具的泥坑中陷得多深,它不可避免地使我們認識到地球是一個整體,並且它很脆弱。這是它的明確和輝煌的成果,也是它贈送給我們的出人意料的、最後的禮品。以殊死的競爭為起點的『阿波羅』計劃,已幫助我們認識到我們能夠繼續生存下去的重要前提便是全世界的合作。」

他清醒地指出,科學是雙刃劍,技術發展帶來了不少負面影響,但堅決反對反科技的倒退主張。他認為,責怪科技無濟於事。「我們所面臨的許多危險確實是由科技引起的,但是更根本的原因是我們在變得很有能力的同時並沒有聰明到與之相稱的程度。科技把改變世界的力量賦予我們,它要求我們具有前所未有的深思和遠見。」在全書最後一章,薩根樂觀地描繪了人類在多個星球定居的場景。「向太陽系中的其他星球移民將預示着科技永無止境的輝煌發展、文化的繁榮,以及在太空中大範圍改革政府與社會組織的可能性。」薩根用詩的語言寫道:「在20億年前,我們的祖先是微生物,5億年前是魚,1億年前是像老鼠那樣的動物,1000萬年前是棲息在樹上的猿猴,而100萬年前是剛學會用火的原始人。人類演化歷程的標誌是控制變化的能力。到我們的時代,變化的步伐加快了。」地球是人類的搖籃,但人類不可能永遠被束縛在搖籃裏。「探測太陽系和其他星球上建設家園將成為歷史的新開端,而絕對不是它的終結。」

值得一提的是,這本90周年紀念版除了收錄科普作家尹傳紅的《「科學先生」卡爾·薩根》外,還收錄了薩根遺孀安·德魯揚為此新版所作的序。書後則附有航天科普專家龐之浩撰寫《世界航天科技大事記》。這份大事記始於1500年左右「世界航天第一人」陶成道的「火箭飛行」,直至2023年11月16日我國研製的新一代海洋水色觀測衛星——「海洋3號01」升空,拓展和豐富了書中原有的《太陽系空間探測早期的傑出成就》(1957-1994),尤有助於中國讀者更全面了解人類探索太空的歷史,以及中國人在其中的努力與貢獻。