16典型案例 見證灣區融合加速

23日,廣東公布大灣區規則銜接第三批「成績單」,大灣區「融合」正在加速。廣東省發展改革委副主任、廣東省大灣區辦常務副主任朱偉在發布會上表示,第三批16個典型案例涵蓋了要素跨境流動類3個,民生融合類3個,營商環境類5個,重大平台建設類5個。記者注意到,今年廣東省政府工作報告提及,要打造大灣區統一大市場公平競爭先行區。今次公布的案例亦有不少涉及大灣區市場一體化,比如粵港首次實現碳標籤互認。\大公報記者 盧靜怡廣州報道

粵港碳標籤互認 促灣區市場一體化

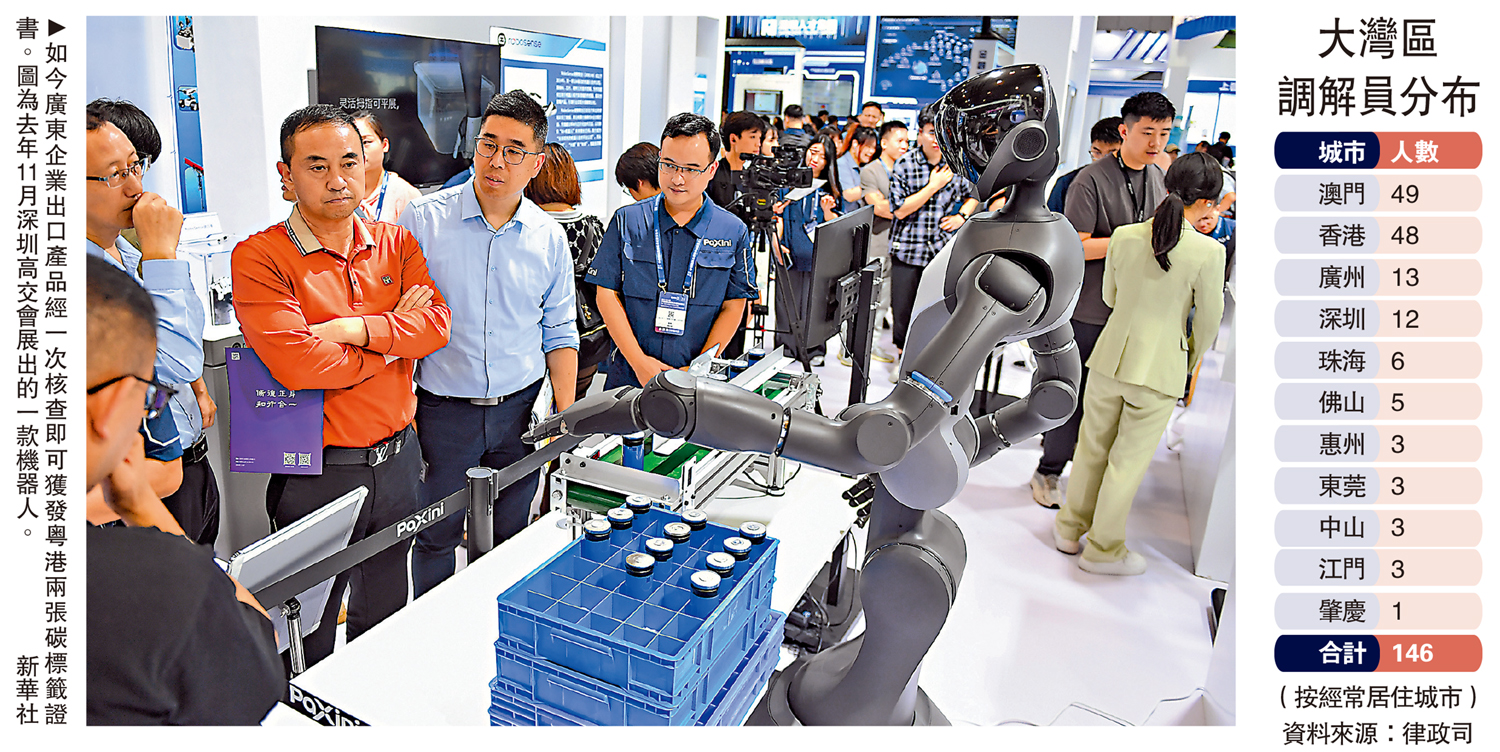

廣東省生態環境廳二級巡視員林文表示,廣東已經構建粵港碳標籤互認合作機制。她解釋稱,如今,廣東企業出口產品經一次核查即可獲發粵港兩張碳標籤證書,實現大灣區碳標籤互認。截至去年底,廣東已有5家企業共5款產品成為內地首批獲得粵港碳標籤互認的產品。

陳文表示,廣東未來計劃建立產品碳足跡基礎數據庫,試點建設粵港澳產品碳足跡碳標籤互認,並先行先試地推動粵港產品碳足跡核算規則標準、應用場景、國際銜接與互認。

成立MiC供港聯盟 助港基建加速

建築領域亦見突破。惠州推動與香港組裝合成建築(MiC)產品標準互認,成立內地首個相關供港聯盟,助力香港基建加速落地。記者了解到,供港聯盟成立前,惠州供港MiC產品年產值僅為300萬港元;而聯盟成立後一年多,截至2024年11月,惠州累計相關供港產品已達35億港元,促進大灣區建築上下游產業合作進一步緊密。

在跨境物流領域,粵港澳「跨境一鎖」升級為「三地一鎖計劃」,將聯通範圍拓展至湖南、福建,打造出一條「一鎖」聯通「粵港澳閩湘」的跨境陸空聯運通關快線。記者了解到,「跨境一鎖」是內地和港澳海關通過使用同一把安全智能鎖對跨境車輛開展途中監管,實現在對方口岸快速驗放,有效提升通關效率、降低物流成本。海關總署廣東分署副主任張柯表示,目前該模式已覆蓋內地74個、香港13個、澳門4個清關點,顯著提升了大灣區內外的物流效率,助力粵港澳大灣區及泛珠省份的經貿往來。

將聚焦要素跨境流動等領域銜接

朱偉總結稱,廣東通過實施「灣區通」工程,已經探索形成了「一國兩制」框架下推動規則銜接行之有效的五種模式,包括立法創新模式、簽訂協議模式、創製通道模式、技術推動模式和集成示範模式。他指,接下來將聚焦要素跨境流動、營商環境、民生融合、重大合作平台等規則銜接重點領域,推動實施更多創造型、引領型改革舉措,不斷提升大灣區市場一體化水平。

暨南大學經濟學院教授、特區港澳經濟研究所副所長謝寶劍告訴大公報,大灣區市場與標準一體化為香港檢測認證行業帶來了重要機遇。廣東省粵港澳合作促進會副會長林至穎亦認為,隨着大灣區市場一體化水平的提升,香港檢測認證中心也將為廣東的技術型、科技型產品「出海」提供一個更高效的檢測認證通道。