港首展清代190件軍事文物

介紹大型戰事與騎射文化等 展覽分四期每期3個月 故宮館料吸客50萬

香港故宮文化博物館全新專題展覽「修明武備──故宮博物院藏清代軍事文物」即日起向公眾開放,該展覽是香港近年首個以清代宮廷武備為主題的大型展覽,介紹清代軍事組織、軍事技術、大型戰事與騎射文化等。展覽分四期進行,每期約歷時3個月,會輪換不同展品,持續至明年1月21日,合共展出約190件來自故宮博物院的文物,包括18件國家一級文物。觀眾購買香港故宮館標準門票即可入場參觀,成人標準門票售價70元,館方預計全年可吸引逾50萬人次觀眾。首期展覽的重點展品包括3幅《平定雲南貴州戰圖》,當中描繪了咸豐及同治年間清廷抗擊雲貴地區回民起義的多場戰事。 ●文:香港文匯報記者 唐文 圖:香港文匯報記者郭木又

展覽名「修明武備」取自乾隆皇帝在位期間的上諭,意為囑咐地方官員應當和睦兵民、完善軍備,切勿辜負皇帝對其信任,扣合展覽的軍事主題。展覽共設六個單元,分別是講述清太祖努爾哈赤建立八旗制度及其後設置各專業部隊的「龍興八旗」;展示由清帝打造的寶劍和腰刀,以及來自域外的宮廷收藏刀的「刀劍天下」;展示滿族傳統弓馬旗射的「騎射與槍炮」;探索清代軍事操演活動的「操閱與軍禮」;精選宮廷畫師繪製戰圖的「以圖為史」;以及聚焦晚清海防建設的「防禦海疆」。

首期重點展3幅《平定雲南貴州戰圖》

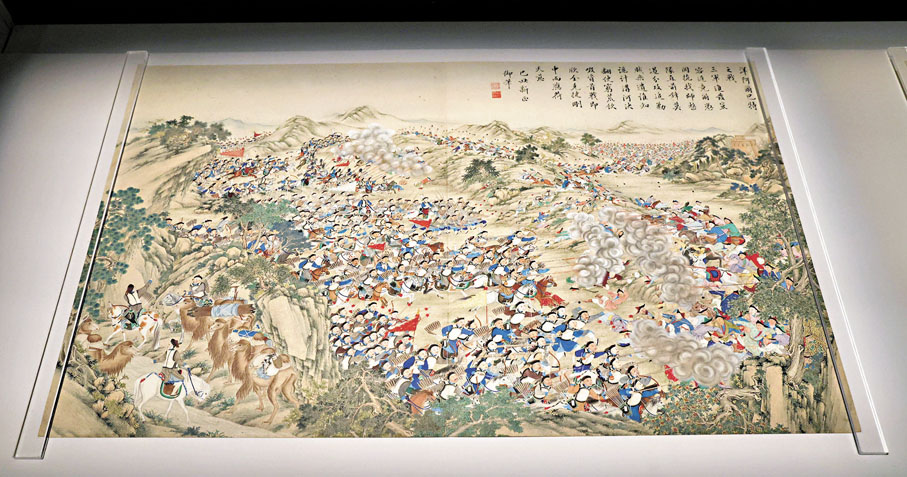

首期重點展品包括3幅各長約3米的《平定雲南貴州戰圖》,分別是「剿辦雲南鎮雄州」、「克復雲南楚雄景東等城」以及「剿辦雲南迤東曲靖府等城」,描繪咸豐、同治年間清廷抗擊雲貴地區回民起義的多場戰事,繪圖工作在光緒年間由醇親王受命督辦。

香港故宮館研究員周維強昨日介紹,《平定雲南貴州戰圖》共有12幅,因清朝統治者發揚尚武精神,會褒獎戰功卓著的將領,其中一種獎勵形式是繪製戰圖,記錄戰爭制勝的關鍵場面,該些繪畫多集中陳設於北京西苑紫光閣,該處用於舉行清朝武舉考試,以激勵武將締造功業,「我們這次選擇了一些比較特殊的戰圖呈現給香港觀眾,卷軸的兩側是諭旨,簡述戰役經過,也讚揚將領的謀略。」至於其餘9幅《平定雲南貴州戰圖》是否於之後3期展出,則暫未有公布。

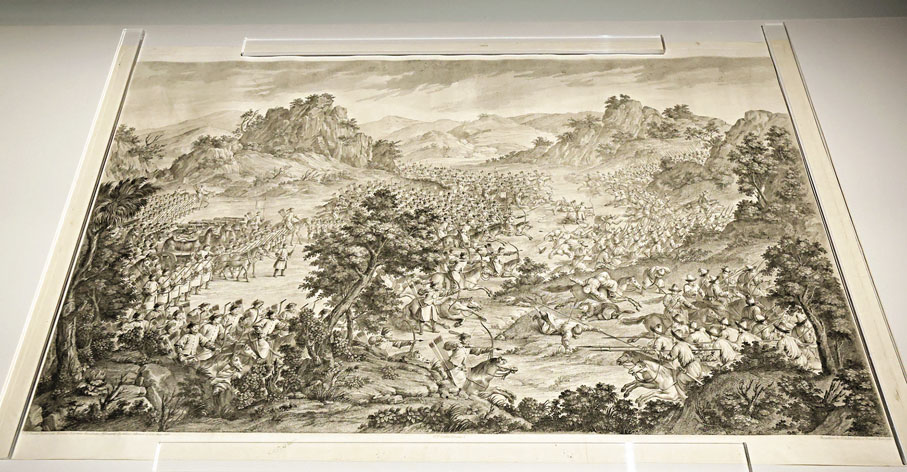

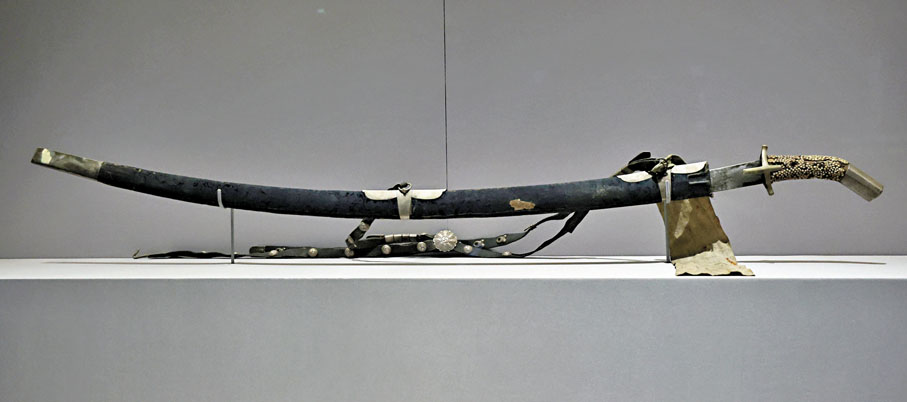

其他重點展品有國家一級文物「乾隆朝仿努爾哈赤御用盔」、《平定回疆戰圖》、《平定西域戰圖》、「土爾扈特腰刀」,此外還有「正黃旗盔甲」、「鑲黃旗盔甲」、相合即可調兵的「內火器營」合符、宮廷藏刀「伊斯法罕腰刀」、富傳奇色彩的道光帝賞賜予奕訢之「白虹」刀,以及「皇太極御用龍紋馬鞍」等文物(見另稿)。周維強解釋,由於清朝是在馬背上奪取天下,維持強盛的戰鬥力對保持政權非常重要,因此即使是相對和平的年代,清廷亦會進行圍獵、秋獮及操演等,以保持軍事實力。

文物屬敏感材料需定期輪換

香港故宮文化博物館館長吳志華表示,展覽期長達一年,據過往經驗,有信心能吸引逾50萬人次觀眾。他續說,農曆新年臨近,該時段是傳統旅遊旺季,估計會有不少內地遊客來港,「近日香港故宮館已是人頭湧湧,希望新展覽也吸引更多觀眾。」

至於展覽為何分四期進行,副館長王伊悠解釋,不少展出文物如畫卷、弓箭等均為有機材料,屬於敏感材料,需定期輪換,如書畫會每3個月換新,「觀眾們很幸運,可以每3個月來看新的文物。」

修明武備展覽簡介

展覽簡介

●展出約190件清代宮廷軍事文物,包括盔、弓箭、刀劍、馬具、繪畫、織品、圖籍和科學儀器等,從不同側面展現清朝的尚武精神

展期

●第一期:1月22日至4月21日

●第二期:4月23日至7月21日

●第三期:7月23日至10月20日

●第四期:10月22日至明年1月21日

票價

●標準門票:70元(彈性時段90元)

●特惠門票:35元(彈性時段45元)

重點展品:

●乾隆朝仿努爾哈赤御用盔*

(只在首期展出)

●土爾扈特腰刀*

●正黃旗盔甲

●鑲黃旗盔甲

●道光帝賞賜予奕訢之「白虹」刀

●《渤海閱師圖》

●《平定雲南貴州戰圖》

●皇太極御用龍紋馬鞍

●《平定回疆戰圖》*

●《平定西域戰圖》*

*一級文物

資料來源:香港故宮館

整理:香港文匯報記者 唐文