乙巳蛇年話神獸 華夏文明探蛇蹤

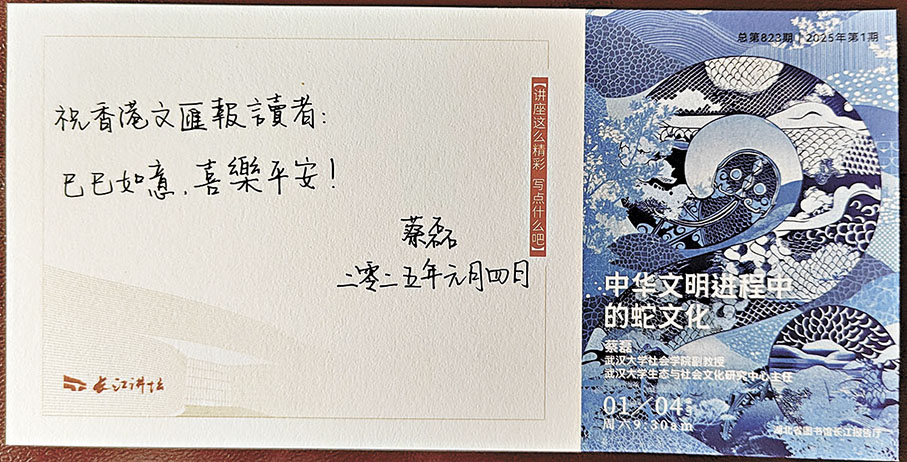

2025年迎來乙巳蛇年,在十二生肖中,蛇以其獨特的魅力和深邃的文化內涵,佔據着一席之地。臨近新年,全國各地的不少博物館和文化機構紛紛推出蛇年相關文化活動,武漢大學生態與社會文化研究中心主任蔡磊近日在湖北省圖書館「長江講壇」上以「中華文明進程中的蛇文化」為主題進行講座,分享蛇文化在中華文化中的演變。她指出,在當今生肖文化中,人們拋卻了蛇文化負面的內涵,對其中的美好寓意進行弘揚和承繼。現代文明對於傳統文化有繼承和選擇,是中華文化生生不息的力量。 ●文:香港文匯報記者 張帥 武漢報道 圖:香港文匯報武漢傳真

蛇是生活中比較常見卻又充滿神秘色彩的一種動物。從古老的神話傳說到傳統的民俗信仰,牠蜿蜒遊動在華夏大地的各個角落,滲透着祖先的精神世界,於諸多文化載體中留下深刻的印記。由最早的圖騰崇拜,到與人性融合,蛇形象的演變不僅是一個簡單的文化現象,更被認為是中華文明漫長成長歷程的重要組成部分。

遠古之蛇崇拜

「虺五百年化為蛟,蛟千年化為龍。」虺即蛇,今日所常說的「龍」圖騰據說是從蛇演變而來。聞一多先生曾在《神話與詩》中考究,象徵中華的「龍」形象,是以蛇身為主體,「接受了獸類的四腳、馬的毛、鬣的尾、鹿的角、狗的爪、魚的鱗和鬚。」在考古挖掘的祭祀器具的花紋上,經常可見到蛇出現在上古天神的手上,或者成為他們身體的一部分,這些早期的祭祀圖案顯示出遠古時期人們的蛇崇拜。

「蛇是遠古時代人類的原始崇拜物之一,也是重要的氏族和部落圖騰,具有神聖的文化意涵。」蔡磊介紹,上古神話中有很多形象是「人首蛇身」,最經典的莫過於伏羲和女媧,郭璞為《山海經》作註提到「女媧,古神女而帝者,人面蛇身,一日中七十變」,皇甫謐《帝王世紀》裏寫「燧人之世……生伏羲……人首蛇身」,曹植在《女媧畫讚》裏也稱「或云二皇,人首蛇形」。

蛇還被一些部落認作為祖先。漢代許慎的《說文解字》註:「閩,東南越,蛇種,從蟲,門聲」,清代施鴻保在《閩雜記》裏記載「福州農婦多戴銀簪,長五寸許,作蛇昂首之狀,插於髻中間,俗名蛇簪」,最後他的結論是「簪作蛇形乃不忘其始之義」。華南地區「蛇始祖」的故事流傳非常廣泛,黎族、壯族、侗族、怒族、水族、傣族、台灣排灣族等都有相關民間故事。

亦正亦邪的蛇

每到春暖花開,冬眠的蛇開始慢慢甦醒,蛻掉舊皮換上新衣,古人認為牠具有再生能力,是長壽永生之物。進入近世,對蛇崇拜日漸褪色。因為蛇往來迅疾,並能吞食比自身大得多的動物,人常猝不及防遭到牠的傷害。甚至,有文獻描述,蛇出入地下,出現在墓葬中吞食墓主的魂魄,成為冥界可怕的邪祟,如《楚辭·招魂》裏稱:「雄虺九首,往來倏忽,吞人以益其心些。」

蔡磊提到,在中國傳統文化裏,龍是祥瑞的象徵,代表着權威、尊貴、吉祥等諸多美好品質,而與蛇相關的成語、歇後語,常常又與陰險、狠毒等負面形象聯繫在一起,比如「蛇蠍心腸」「毒蛇猛獸」「毒蛇吐芯子——出口傷人」等。她分析,隨着人類文明的進步,人們生產生活經驗的豐富,會不斷地總結一些規律,蛇文化就慢慢從神壇走向了真實的生活,不光是對蛇崇拜,對其它原始動物崇拜也都走向慢慢消退。

生肖文化寓吉祥

作為長期從事民俗文化和非物質文化遺產研究的學者,蔡磊注意到在今天的蛇文化意象裏依然留有遠古時代蛇崇拜的影子。

每年農曆九月初九,江蘇宜興當地人認為是蛇的生日,家家戶戶都會用米粉做「米粉蛇」,蜿蜒曲折如蛇身盤繞一樣,周圍放置很多象徵蛇蛋的米粉團,寓意多子多福。蛇機智靈活,善於招財,而兔子柔順溫和,善於守財,在很多地方民間剪紙藝術中經常見到蛇首兔頭相對或者蛇屈環繞兔身的圖案,「蛇盤兔,代代富」,表達子孫興旺的願望。

「春節生肖文化裏,所有的生肖都寓意吉祥,都是『瑞獸』。像大家在蛇年祝福『巳巳如意,喜樂平安』,這體現了現代文明對於傳統文化的繼承和選擇,蛇文化裏負面的內涵可以拋卻,而美好的寓意則得到積極弘揚和承繼,這也是中華文化生生不息的力量。」蔡磊稱。