【文化解碼】發現藏經洞:莫高窟百年傳奇的一次開端

周兵 紀錄片導演、歷史學博士

在敦煌莫高窟,藏經洞是一個充滿神秘色彩的地方。它的發現被譽為中國近代史上最重要的考古發現之一,使敦煌自1900年起逐漸引起全世界的關注,為後世留下了百年的傳奇與爭議。那麼,藏經洞究竟是如何被發現的?百餘年來,學者們對此提出了不同的觀點,目前尚未形成統一的定論,主要流傳着三種說法。

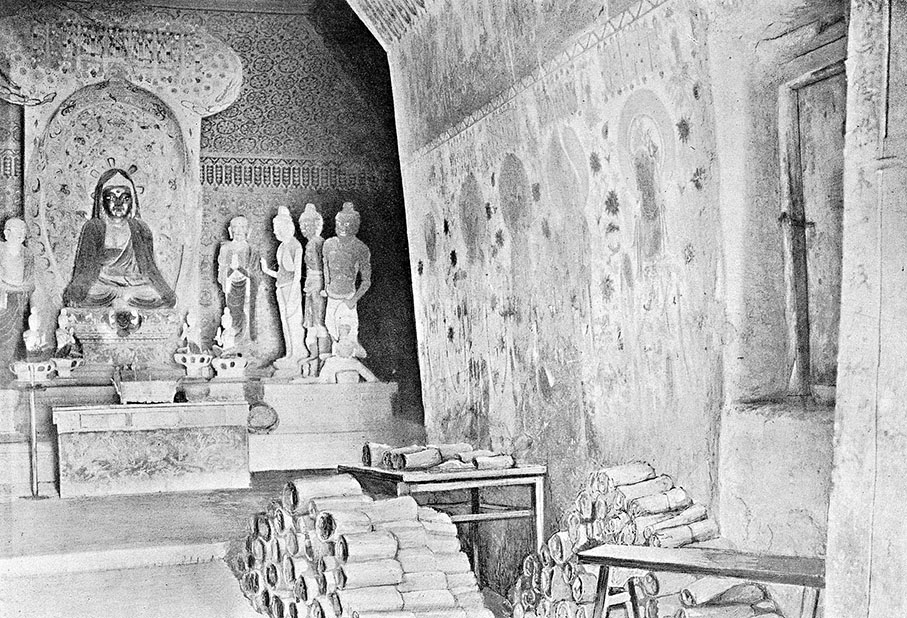

第一種說法認為,由於莫高窟年久失修,沙土大量堆積在許多洞窟中。管理莫高窟的王道士僱傭當地人清理沙土,但進展緩慢。據說,僅第16窟就花了兩年時間才清理完成。為了加快進度,他們從河道引水沖刷沙土。在這一過程中,工人們意外發現第16窟北邊甬道的一堵繪有壁畫的牆體出現裂縫。好奇之下,他們用芨芨草探入牆壁,發現其後似乎另有空間。工人們於是破開牆體,驚喜地發現一個隱秘的小洞窟,裏面存放着無數珍貴的文獻和文物。

第二種說法則更加生動。相傳王道士僱傭了一位姓楊的師爺在第16窟甬道內抄寫道家經文。一日,楊師爺抄寫累了,便點燃芨芨草準備抽一口旱煙。無意間,他發現芨芨草插入牆縫後幾乎沒了蹤影,意識到牆後可能是空的。他用旱煙袋敲擊牆體,回響證實了他的猜測。楊師爺隨即告訴王道士,兩人當晚提着燈籠悄然來到甬道,破開牆壁,進入了一個不足20平方米的小洞窟。這一天是1900年6月22日,中國農曆五月二十六。

第三種說法則出自王道士本人。他在一封寫給慈禧太后的信中提到,一天清晨,莫高窟上空雷聲轟鳴,第16窟北壁的一面牆體突然裂開。趕到現場後,他們發現牆體後隱藏着一個洞窟,內藏密密麻麻的經文和畫卷。王道士認為,這一發現是因他對佛陀的虔誠信仰而得到了佛的啟示。

那麼,藏經洞的發現究竟有多重要?它的出現催生了一門世界級學問——敦煌學。敦煌莫高窟從此以其壁畫、彩塑和藏經洞的文獻,成為全球獨一無二的文化遺產。藏經洞中到底發現了什麼?為何它對中國乃至全人類如此重要?這些文獻對人類歷史文化研究又意味着什麼?

據統計,此次發現的中古時期文獻多達五六萬件。其中不僅有古代漢文,還有吐火羅文、粟特文、于闐文、回鶻文、梵文,甚至包括希伯來文和古突厥語。這些文獻涵蓋歷史檔案、醫學、天文、宗教經典,以及戲劇、詩歌、音樂、文學作品、兒童教材、書信、法律文書等,是眾多學術領域的重要原始資料。通過這些文字和文獻,後人得以揭開千年前人類的生活細節和文化面貌。

令人驚嘆的是,藏經洞中還發現了諸多世界範圍內的「第一」或「唯一」。例如,中國最早的星象圖、最早的木版印刷品《金剛經》、唐代皇帝李世民的書法作品、詩仙李白的《將進酒》手稿紀錄等。此外,數萬件文獻中90%以上是佛教經典及相關繪畫,這些精美的帛畫繪於絲綢之上,典雅非凡。

然而,藏經洞的發現也伴隨着遺憾。1900年的中國正值貧弱之際,這些文獻分別被多國探險者低價購得或通過強硬手段掠走,散落於世界各地。如今,這些珍貴文物分別收藏在英國大英圖書館、法國國家圖書館,以及印度、俄羅斯、日本、美國等13個國家的機構中。對此,陳寅恪先生曾感慨:「敦煌乃吾國學術之傷心史也。」幸運的是,仍有部分文獻得以留存,現珍藏於中國國家圖書館。

總而言之,敦煌莫高窟藏經洞的發現,不僅推動了敦煌學的發展,也成為研究人類歷史與文化的寶貴資源。這座「寶藏之地」的藝術與學術價值無與倫比,讓我們得以不斷探索過去的真相與奧秘。即使百年乃至千年之後,它仍將繼續為人類文明書寫新的篇章。