陳悅:從《沉沒的甲午》讀懂晚清困局與變革

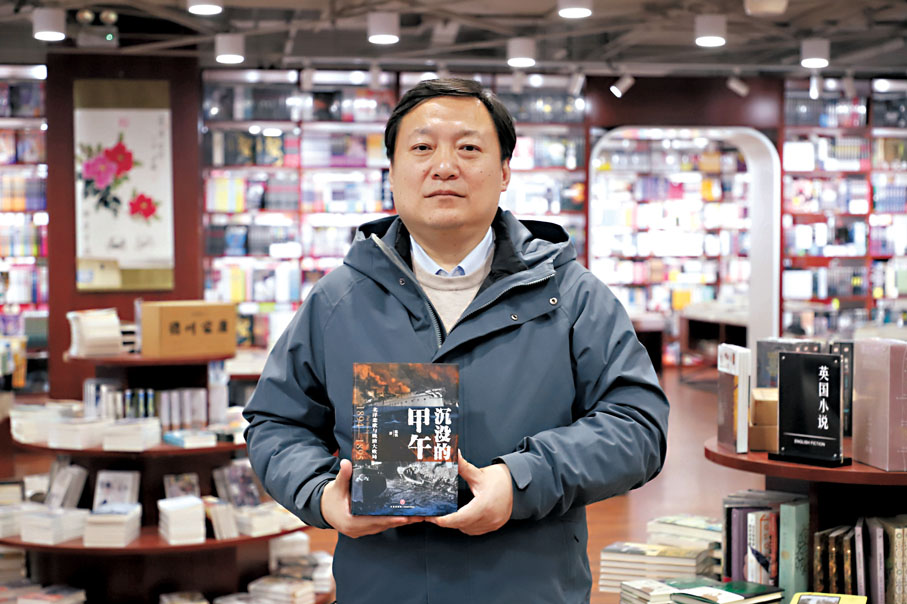

甲午戰爭是近代史上一場改變中國命運、影響極為深遠的戰爭。在戰場上,中國不乏甘願為國拋灑熱血的將士,無奈的是,這並不能彌補晚清軍事、政治、經濟等各方面衰落帶來的劣勢,更無法挽回因國力落後和應戰策略失誤而早已預定的失敗。清廷為什麼會戰敗?誰是責任人?教訓是什麼?這些歷史之問時至今日依舊振聾發聵。近日,著名海軍史、船政史、甲午戰爭史專家,作家陳悅攜最新增訂10餘萬字的《沉沒的甲午》一書作客大連新華書店,舉行新書分享會並簽售。他在接受香港文匯報記者專訪時表示,希望藉此書與讀者分享甲午戰爭的歷史意義及啟示,並讀懂晚清困局及變革的底層邏輯和歷史教訓。●文、攝:香港文匯報記者 宋偉

《沉沒的甲午》以甲午戰爭時間順序為總脈絡,援引大量原始檔案以及相關人物的文集、日記、回憶錄等資料,詳述甲午戰爭的三個階段——朝鮮半島及黃海北部的平壤戰役與黃海海戰、在遼東半島進行的鴨綠江江防之戰與金旅之戰、北洋艦隊的最後一役威海衛之戰,將其中涉及的清廷重要指揮將領、作戰詳情、清廷內部各派有關戰略及戰術的爭論等關鍵問題清晰呈現。值得一提的是,書中對諸多歷史細節,尤其是海戰全過程和前後方的指揮情況進行了深入描寫,也公開剖析了戰爭中的反間諜行動等特殊事件和盛軍統領衛汝貴、盛星懷等特殊人物。書中更以客觀的角度分析甲午戰爭戰敗的深層原因,揭露清王朝在這場戰爭中必然失敗的殘酷現實。

增訂十萬字 以大視角看歷史

陳悅對記者表示,《沉沒的甲午》初版於2010年,隨後十餘年對甲午戰爭的持續研究,又產生了很多新成果、新發現、新觀點。「這次增訂再版的10餘萬字,更多是展現這些新史料、新研究。增訂使這本書變得更客觀,視角更宏闊,可以說是以一個大視角來看歷史。」該版增訂內容中,陳悅對兩個篇章着墨頗多。「其中一篇是關於大連灣炮台守軍『懷字軍』。這支部隊的來龍去脈本來是寫不出來的,因為在這十多年中,我們從日本防衛省找到了『懷字軍』最初的檔案,這是在1894年日軍從大連灣帶走的那些檔案中被發現,所以這支軍隊的情況就躍然紙上。」此外,該書增訂內容中,有一篇特別強調了北洋海軍。陳悅表示,自甲午戰爭後,北洋海軍就吸引社會關注和討論,當中充斥着大量不實之詞。「在這一篇章中我不去一一回應那些不實之詞,而是嘗試解讀為什麼會產生針對北洋海軍的各種謠言和黑化。」他認為,1840年後,中華民族追求自強崛起,北洋海軍是海防自強、海軍自強的產物。但在封建王朝土壤之上,北洋海軍遭到了各種不理解和歪曲。「而這一篇章,就是要揭示產生讓人心痛現象的底層邏輯。」

敘事式寫史 兼具學術與表達

「在我看來,歷史研究包括兩部分,一部分是學術層面的研究本身,為求真、為還原歷史真相。另一部分是表達,比如寫一本書,就是要讓更多人能看得懂、喜歡看,這就要求你的文字必須很可讀。而我讓歷史變得可讀的唯一技巧,就是用娓娓道來的敘事方式,把歷史的現場感呈現給大家。」陳悅直言,歷史類小說更多需要的是藝術想像,以故事為前提,允許作者去虛構,只要保持合理性即可。但像《沉沒的甲午》這種歷史著作,只是他用比較容易讓人接受、可讀性強的話語來表達,但不允許有任何不嚴謹的措辭。「必須以史實為支撐,這是歷史著作和歷史小說最大的不同。」他坦言,身處當今信息爆炸時代,眾人的閱讀變得碎片化,耐下性子看一本書十分不易。「這其實也對作者提出了更高要求,你的作品必須要能吸引住讀者。」他也建議年輕人,儘管刷短視頻非常過癮,但那是碎片化、不系統的信息。「還是要找一本書靜心去讀。這種閱讀的體驗是深沉的,當積累到一定量後,自然下筆如有神,此時你就會感覺到閱讀的價值。」