平心而論/中國經濟轉向創新驅動型增長\黃益平

中國經濟在新的發展階段面臨成本提高、人口老齡化和國際市場上貿易保護主義盛行三方面變化。保持經濟增長,關鍵要轉變增長模式,走向創新驅動型增長。從經濟學的角度看,就是要提升全要素生產率,重點是提升創新能力。

中國已經進入經濟發展新階段,有三方面的變化值得重視:

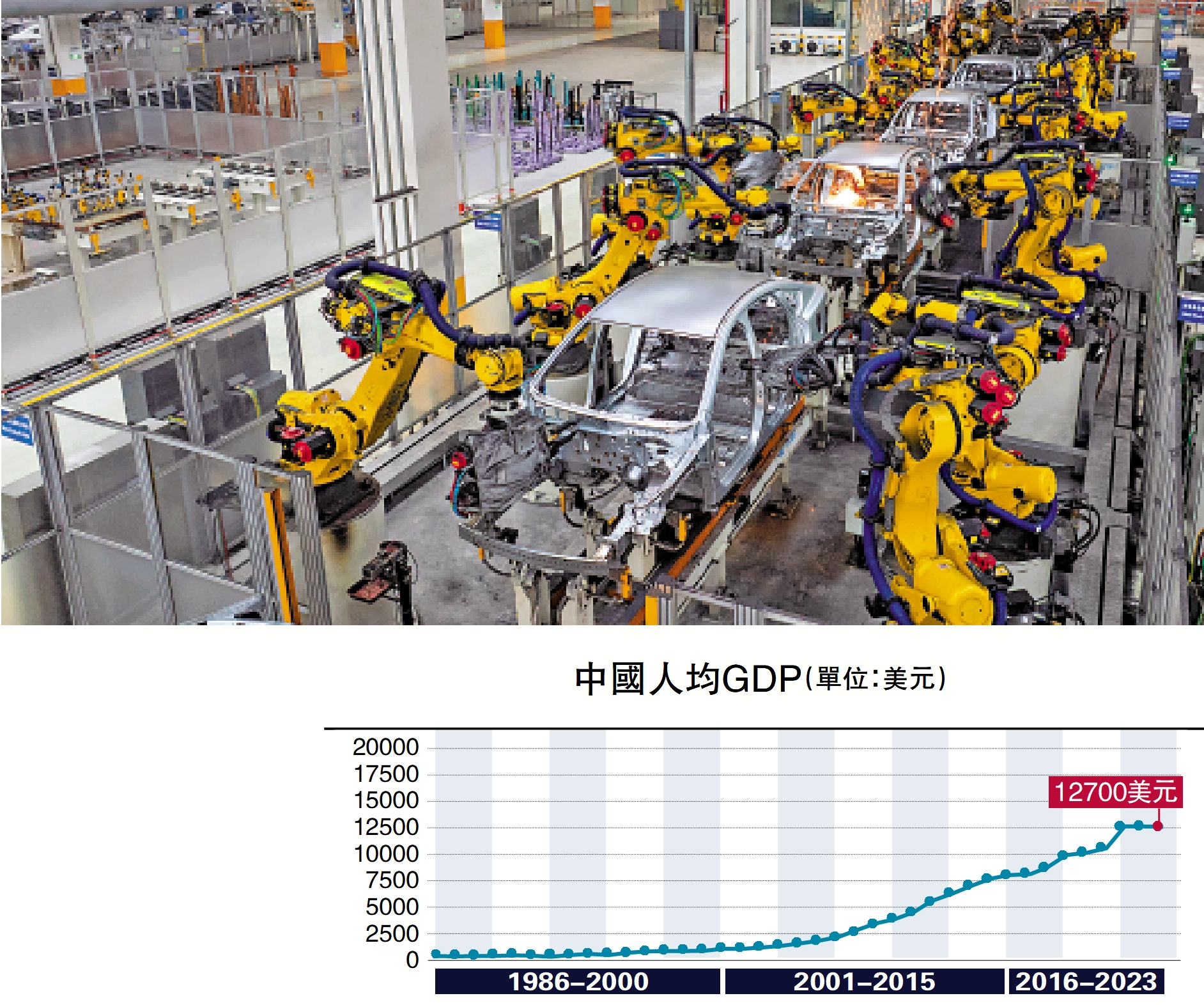

第一是成本水平變化。中國經濟的低成本優勢不再,想要繼續依靠低成本優勢發展的產業會變得愈來愈困難。改革開放之初,中國的人均GDP(國內生產總值)約為156美元,是當時世界上最貧窮的國家之一。在經濟學的語境中,貧窮還有另一層含義,就是成本低。在低成本的前提下,只要產品質量還過得去,容易找到市場,這在經濟學中被稱為低成本優勢。

改革開放相當長的一段時間裏,中國利用低成本優勢,以及中國人民的聰明智慧和辛勤勞動,經濟實現快速增長。2023年中國人均GDP已達到12700美元,距離世界銀行規定的高收入國家門檻只有一步之遙。這意味着我們的收入水平提高了,生活水平改善了。但與此同時,成本水平也上升了。

當前的低端製造品市場,很多已經被來自孟加拉國、巴基斯坦、印度、越南等國家的產品所佔領,因為這些國家的生產成本比中國低。在此情況下,中國面臨的挑戰不言而喻,只有做出更好的、附加值更高的產品,進一步提高效率,才能在國際市場上擁有競爭力。

第二是人口結構變化。人口老齡化帶來了巨大挑戰。改革開放後,中國享受了相當長一段時期的人口紅利。人口紅利指的是在整個人口中,年輕勞動力的人口數量不斷增加,在總人口中的佔比不斷上升,這對經濟發展肯定有利。但這一趨勢在約10年前開始發生逆轉,目前中國老齡化人口在人口總量中的佔比已達15%。按照聯合國的標準,中國社會已經呈現出中度老齡化的特徵。勞動人口不斷減少,老齡人口不斷增加,老齡化對經濟增長會帶來一定衝擊。

第三是國際市場環境變化。從全球化到貿易保護主義盛行。過去40多年,中國經濟發展很大程度上是依託全球化的世界經濟環境。特別是上世紀八十年代,社會主義市場經濟剛剛興起就遇到全球化的好時代,各國都在開放市場,中國的出口和直接對華投資在拉動中國經濟增長中發揮了極大的作用。現在這兩方面的拉動面臨愈來愈大的困難,全球化市場中的限制愈來愈多,全球化趨勢已經發生逆轉。

特朗普再次當選美國總統,在大選期間他聲稱要對從中國進口的產品徵收60%的關稅,最近又在社交媒體上揚言黨政第一天就要對中國產品加收10%的關稅。國會的一些政客也提出要取消中國永久性最惠國待遇(PNTR)。

出口重心轉向南方國家

在上述三大挑戰疊加的背景下,要做出怎樣的改變,才能保持經濟增長?筆者認為關鍵是增長模式要發生轉變。過去40多年支持中國增長的這一套習以為常的做法,將來已經很難持續。要轉變增長模式,必須更多地靠創新,從過去建立在低成本水平優勢基礎上的粗放式、要素投入式增長,走向創新驅動式增長。

對於創新驅動型發展,如果要落實到一個簡單的指標,從經濟學的角度看,就是要提升全要素生產率。中央提倡加快發展新質生產力,對經濟學者而言,最終也是要落到全要素生產率。什麼是全要素生產率?就是在給定投入的情況下,能有多少產出?產出愈多意味着全要素生產率愈高,經濟發展更高效。想要提高全要素生產率,一個很重要的手段就是提升創新能力。

改革開放初期,中國的創新主要是模仿和學習。當前中國人均GDP已經接近高收入國家門檻,我們距離國際經濟技術的前沿也愈來愈近。這時候中國更需要原創式的創新,把自主創造轉換為生產力。

中國汽車產業的發展歷程就是很好的例子。雖然起步較晚,中國汽車業從剛剛入世時的一窮二白,發展到今天已經實現連續15年汽車產銷全球第一,連續9年新能源汽車產銷全球第一,2023年中國的汽車出口量已經位居全球第一。在第4次科技革命的加持下,中國汽車業成功實現「換道超車」,以傳感器、信息通信、大數據、高精度地圖等為代表的智能網聯汽車與全球技術先進國家並駕齊驅,以動力電池、充換電基礎設施等為代表的新能源汽車已經遙遙領先。這足以說明,在創新驅動型增長方面,中國還是大有可為。

目前來看,中國「新三樣」的主要市場在歐美,但歐美市場面臨的困難變得愈來愈多,不確定性愈來愈大。在這樣的情況下,筆者建議把目光更多地放到全球南方國家,也就是發展中國家。「全球南方綠色發展計劃」的思路是受到二戰結束時美國實施的「馬歇爾計劃」的啟發。那時候,美國斥巨資支持歐洲國家重建、復興,最後達到了利人利己的效果。

新能源產品對發展中國家而言極具價值,發展中國家都面臨着綠色轉型的任務,需要新能源產品。這些國家沒有技術、缺乏資金,憑藉自己的力量很難生產出新能源產品。「全球南方國家綠色發展計劃」可以使用商業性工具、政策性工具,甚至直接援助,支持全球南方國家綠色轉型和經濟發展。這樣做的好處是多方面的,作為一個發展中大國,長期貿易順差對中國的發展不利;短期看也需要海外市場消化產能。

過剩產能問題在國內是長期存在的,不是今天才有。過去中國把過剩的產品出口到國際市場,沒有引起太大反應。所以,就算每年都存在過剩產能的問題,可以通過出口消化。很多企業家也認為,只要能賣得出去,只要有市場,就不算過剩。隨着地緣政治矛盾日益突出,西方一些政客認為只要存在潛在影響,就會拿中國的產能做文章,這是必須清醒認識到的國際新環境。

創新須數量質量並進

必須認識到中國已經從小國經濟轉變為大國經濟。小國經濟和大國經濟有什麼差別?主要進出口量的增減會不會影響國際市場的均衡。用老百姓的話說就是大國「賣什麼,什麼變便宜;買什麼,什麼變貴」,這是大國經濟一個典型特徵。如果這時候還像過去一樣大量地向國際市場出口產品,確實會影響國際市場的均衡,引發一些國家的憂慮。

對此,必須引起重視。今天的美國政府依然想把製造業吸引回美國,為本國的小鎮藍領青年創造就業。從經濟學角度看,這既不合理也不可行。但從美國政府的角度看,這是大國經濟必須考慮的問題。中國既然已經成為大國經濟,就要多考慮別國可能的反應,提早加以應對。

拜登的前總統經濟委員會主席Brian Deese在2024年9月-10月期的《外交關係》上發表文章,倡導「清潔能源馬歇爾計劃」。他在文章中提到:「在中國也有人提出類似的倡議計劃。」既然美國和中國都在考慮相似的問題,筆者認為可能有上中下三種情形:一是上策,中美合作帶動全世界實現綠色轉型。美國有技術、有資金,但沒有產品;中國是有資金、有產品。倘若中美能攜手合作,這不僅是中美共贏,更是全世界的共贏。二是下策,即相互拆台,各做各的。三是中策,假如中美能各自找到自己的合作夥伴,即便是各起爐灶,對整個世界而言也是好事。

但隨着特朗普即將上台,美國實施「清潔能源馬歇爾計劃」的可能性幾乎已經不再存在。事實上,有傳言特朗普團隊在準備再次退出巴黎協定。

客觀而言,長期存在的貿易順差可能對中國不利,因為很多公共政策的制定思維不是由經濟學分析來主導。當年特朗普之所以發起貿易戰,其思維就是典型的「交易思維」,即買我的東西,就是我的朋友;不買我的東西,就是佔我便宜。歷史上也有很多政治、軍事衝突事件,根源就在於貿易嚴重失衡。

因此,學會和經濟夥伴共同發展、共同成長,或許是未來保持高水平對外開放的思路,也是中國成長為大國經濟的一門必修課。

下一步的經濟增長主要靠創新。但是到底能做什麼,不能做什麼,最終要看各自的能力。過去,企業的競爭優勢主要是靠成本低,現在則要靠產品與服務的獨到性。希望企業不要盲目追逐地方政府的優惠政策,最終使得創新數量上升但質量下降,要多專注自己擅長的事。

(作者為北京大學國家發展研究院院長)