【點滴】「抽絲剝繭」走進蠶業

陳復生

嗇色園活化的二級歷史建築「何東夫人醫局·生態研習中心」,其前身「何東夫人醫局」,是因應當年設於上水古洞的「東英學圃」配備而生。現今政府倡議建設的北都區,聯同大灣區一起發展,就是學圃和醫局的所在地,以及附近一帶。

當年古洞荒蕪偏僻,但是,何東夫人獨具慧眼,在1910年購入古洞大批土地——這裏地勢平坦、土地肥沃,且日照充足。基於這些優勢,她在1912年建立了農業試驗場「東英學圃」。

「東英學圃」的名字,起自於何東爵士及夫人麥秀英女士的名字,各取一字而命名,學圃又名「上水何東花園」,就在青山公路(古洞段)與金坑路之間,毗鄰金錢村。當年新界大部分地區沒有電力供應,麥秀英女士特別安裝了發電機,還建立工作室、廚房、宿舍等設施,確保農場內有電燈、電風扇和電爐等配備,讓員工們安心樂意地工作。

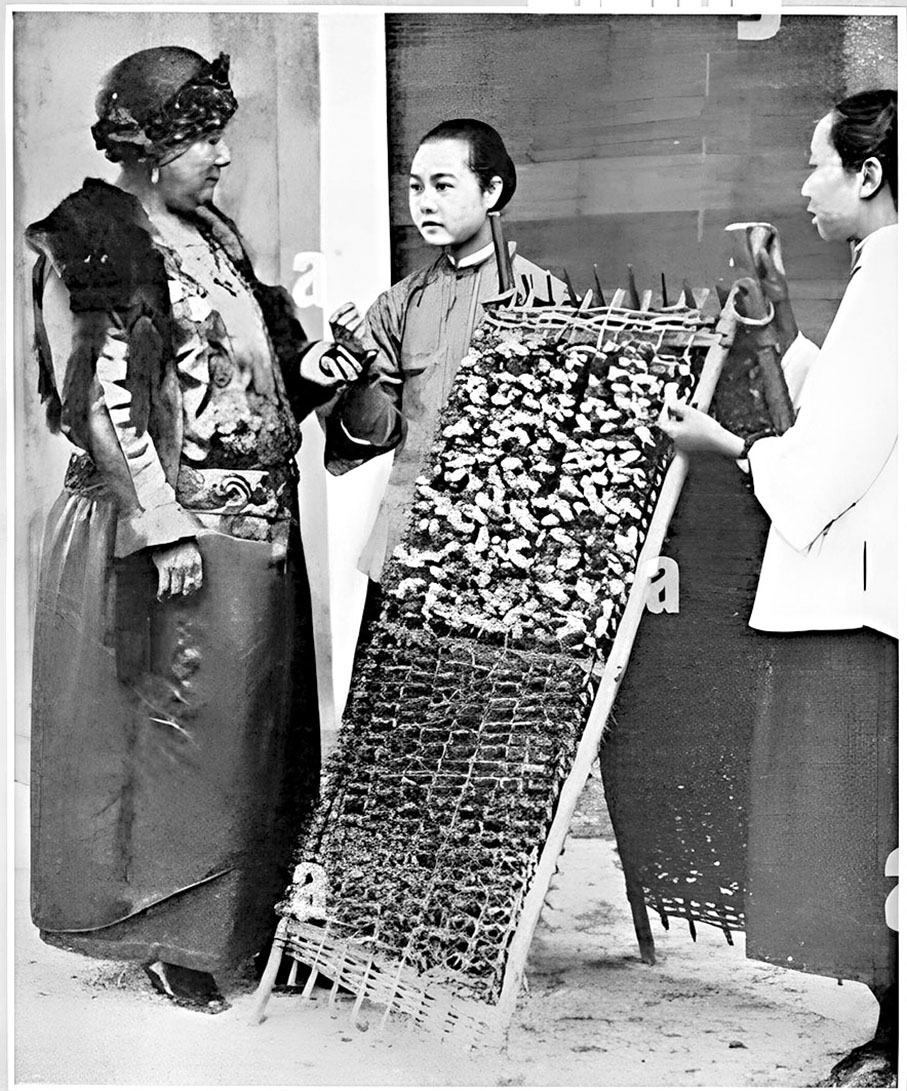

「東英學圃」盛產蔬果,實驗農場內種植花生、甘蔗、荔枝等農作物,更有種桑養蠶,最著名的就是絲綢工廠,女工需要小心翼翼用筷子將蠶繭浸泡在熱水中,將其軟化,再用手抽絲,一顆蠶繭大概可以抽取800至1,000米的蠶絲,再經織造和染色,就變成絲綢了——這些過程,現今保存在生態研習中心長廊外的一幅又一幅歷史圖片裏,見證「抽絲剝繭」的由來。

1924年,麥秀英女士代表香港參與在英國舉行的溫布萊展覽會,向各國參觀者展示中國種桑養蠶、抽絲剝繭的先進技術,備受廣泛關注。1928年開始,學圃為新界農民引入現代農耕技術,推動農業發展。「東英學圃」的產生,不但振興了古洞一帶的經濟,由於絲綢工廠需要大量女工,為方便她們(有些孕婦)生產後順利工作,「何東夫人醫局」應運而生,早期的醫局以產房設計為主,附近不少居民都是在這裏誕生。

1942年,英國王室向麥秀英女士頒授「大英帝國官佐勳章」(OBE),表揚她對新界農業與蠶業的偉大貢獻。