金融觀察/經濟工作會議指明香港發展方向\鄧 宇

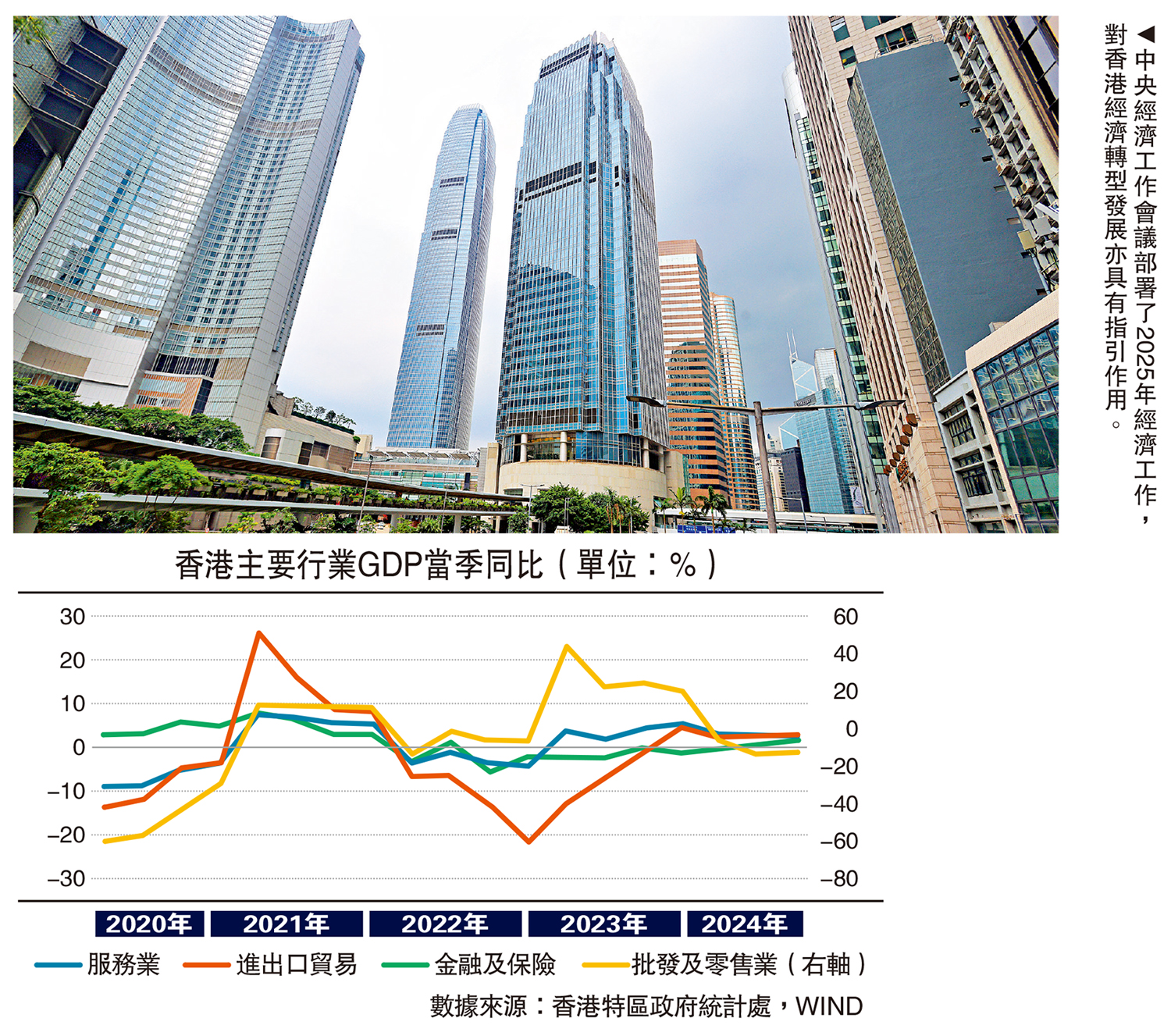

近期召開的中央經濟工作會議部署了2025年經濟工作,核心仍是穩經濟穩增長,為高質量發展和全面深化改革創造積極有利的政策環境。會議雖未單獨提到香港經濟,但宏觀政策部署和具體產業政策布局具有前瞻性和連續性,對香港經濟轉型發展具有指引作用。

中央經濟工作會議為香港經濟注入更多確定性,可從五個層面來看:

一、超常規政策發力

從香港經濟主要指標來看,去年前三季GDP(本地生產總值)按年增長2.6%,延續復甦增長態勢。但也要看到,香港經濟轉型仍面臨一些結構性難題,包括零售消費增長偏疲軟、地產樓市仍有待企穩,以及新質生產力培育亟需持續發力。國家經濟穩定增長和高質量發展是香港長期穩定繁榮的基礎,通過強政策組合和信心提振,將推動擴內需、促消費和增投資,將有利於香港市場擴容提質。

中央經濟工作會議提出「深化資本市場投融資綜合改革」,對促進香港資本市場向好發展將有裨益。對於香港來說,面對外部複雜環境及本地經濟增長的不確定性,主動加強政策調節並推動財政及金融政策協調具有現實意義。

從香港自身情況來看,財政赤字上升是逆周期調節的客觀表現,未來有望通過經濟加快復甦增長及結構優化實現收支平衡,同時伴隨美聯儲降息周期,有望整體減輕融資成本壓力,釋放信貸及其他融資需求。

財政政策方面,香港特區政府發行包括用於基礎建設、銀色產業、綠色及可持續發展等相關的債券,有利於推動特定產業發展,加大支持香港經濟增長。為支持中小企及樓市發展,香港金管局前期已經出台五項措施,包括預留專項資金、增加更多「部分還本」安排及落實「中小企融資擔保計劃」優化措施等,並推出樓花住宅物業按揭貸款特別安排。預期這些政策「組合拳」將產生提振中小企及樓市發展信心的積極效果。

二、擴大科技創新投入

香港經濟正處於轉型關鍵期,雖面臨一些結構性問題,但長遠是機遇大於挑戰,有利因素多於不利因素,而最迫切的還是要抓住政策機遇、市場機遇及充分挖掘內部潛在優勢。

中央經濟工作會議將擴大內需提升至首要任務,提出「大力提振消費、擴大投資效益」,具體包括「創新多元化消費場景」及「擴大服務消費」等,通過主動擴內需挖掘增長潛力。從香港自身角度來看,零售業在經濟機構中佔有重要份額,但本地私人消費支出連續兩個季度略有負增長,服務業增長也有放緩趨勢。因此,下一步大力推進消費內需一方面需要發掘香港消費市場的傳統品牌優勢,通過優化創新服務模式、提高服務體驗來擴大消費吸引力,推動本地消費市場擴容。

此外,香港也需要抓住「一簽多行」及大灣區聯動機遇,推陳出新具有香港歷史文化特色的消費場景,促進跨境消費增長,吸引更多內地及外國旅客訪港消費。未來大灣區建設加快及兩地互聯互通深入推進,將為香港零售消費復甦增長創造有利環境。

中央經濟工作會議強調「以科技創新引領新質生產力發展」。就香港經濟而言,產業升級和產業結構優化同樣具有緊迫性。香港具有科技創新的基礎和優勢,包括深厚的基礎研究、匯聚全球頂尖的科研人才資源及發達的投融資市場。

報告顯示,2023年香港的本地研發總開支增至330.06億港元,較2022年上升約一成,研發總開支佔GDP的比重進一步上升至1.11%。2024年母公司在海外及內地的駐港公司、初創企業數目分別增至9960間、4694間,兩項數字均按年上升約10%。香港特區政府相繼公布《香港創新科技發展藍圖》及《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》,下一步的重點在於穩妥有序推進規劃落地,瞄準重點創科產業加快布局,通過深入實施「再工業化」計劃、創新「智能微工廠」模式及綠色科技等擴大先進產能佔比。

三、高水平制度型開放

中央經濟工作會議部署擴大高水平對外開放,提出穩外貿、穩外資的具體措施,包括穩步擴大制度型開放、深化外商投資促進體制機制改革,以及推動高質量共建「一帶一路」走深走實等。

從外部來看,特朗普第二任期內的政策不確定性增加,「關稅戰」的風險預期上升,地緣政治衝突仍持續不斷,外部形勢不容樂觀,國家推動高水平開放既是主動「破局」的戰略選擇,也是拓展外部發展空間的重要策略。現實而言,儘管全球化遭遇「逆流」,但開放經濟和自由貿易仍是主流。國家擴大對外開放,對香港經濟拓展國際市場將創造新的機遇,而且香港在高質量共建「一帶一路」及構建「雙循環」新發展格局將發揮積極作用。

香港是中資企業「走出去」的首選目的地,也是「一帶一路」的重要戰略支點。內地是最大的香港外來直接投資來源地。截至2023年底佔31.1%;內地也是香港向外直接投資最大目的地,截至2023年底佔49.8%。統計來看,2020至2023年香港的外商直接投資流量規模連續四年在1000億美元以上,對內地的直接投資也保持在1100億美元左右。

中央經濟工作會議提出「積極發展服務貿易、綠色貿易、數字貿易」,同香港國際貿易中心建設部署不謀而合,同時穩外資、穩外貿政策發力,也將為香港擴大貿易夥伴、提升國際循環水平帶來機遇。對此,香港需要主動融入國家高水平開放,進一步發揮香港在熟悉國際市場、國際法律和經貿規則等國際化優勢,提供專業服務支撐,發揮香港全球離岸人民幣樞紐作用,搭建經貿合作和雙向投資平台,助力中資企業「走出去」。

四、融入國家發展大局

中央經濟工作會議強調「大力發展灣區經濟」。粵港澳大灣區戰略實施5年取得巨大成就,香港是重要的建設者、貢獻者和受益者。大灣區在產業鏈、科技創新、貿易和投資、人才交流、數據跨境等互聯互通機制建設等有大量成果,香港各界廣泛融入其中,資金、信息和人才跨境聯動愈發頻繁,為香港經濟發展注入新的活力。

近兩年,香港大力實施引資引才計劃,積極參與大灣區創新科技、製造業、綠色低碳等項目,發揮香港國際金融、航運、貿易三大中心優勢,為大灣區企業「出海」及上市、政府境外發債、跨境投資等提供便利。同時,香港本地企業和人才也投身於大灣區建設,尋找創新創業投資機會,積極拓展大灣區市場。2024年施政報告也提出深化粵港澳大灣區醫療協作、強化專業資格認可機制等多項政策,將加快兩地資金、人才和信息融通。

粵港澳大灣區是國家重大區域戰略的重要一極,GDP總量達到14萬億元人民幣,佔全國GDP的比重九分之一。中長期來看,未來大灣區建設進程將加快、開放程度也更高,灣區內的產業鏈價值鏈地位將繼續提升,跨境資金和人才流動規模更大,向世界一流灣區邁進,香港的角色和功能將進一步凸顯。對此,香港需要緊跟國家重大區域戰略,緊密對接大灣區建設規劃,加強同大灣區內地城市的融合發展,深化基礎設施建設、創科合作、產業協作、資金融通及人才交流等互聯互通,為香港經濟高質量發展開闢新的空間。

五、發揮改革創新精神

中央經濟工作會議提出的「五個統籌」,即必須統籌好「有效市場和有為政府、總供給和總需求、培育新動能和更新舊動能、做優增量和盤活存量的關係、提升質量和做大總量」五組關係,對香港加速邁向由治及興具有很強的指引和啟發意義。

就香港經濟而言,轉型和變革勢在必行。從兩個維度來看:一方面,傳統的經濟增長模式不再完全適應宏觀環境變化,迫切需要轉型升級,零售、地產、科技及金融等各界需要積極面對,主動適應內外部變化,重塑競爭優勢,打造新的商業模式;另一方面,新興科技、金融創新不斷湧現,比如綠色低碳、數字化以及金融科技等,亟待加快培育新業態、新動能,繼續發揮香港在綠色金融、金融科技等方面的優勢,完善兩地互聯互通配套機制。總的來看,推動香港經濟改革和創新,既要堅定發展信心,也要有實實在在的行動。

(作者為上海金融與發展實驗室特聘研究員,本文謹代表個人觀點)