一點靈犀/汽車品牌淘汰賽進入白熱化\李靈修

內地車企陸續公布2024年業績,多家公司的整車交付創出歷史新高。粗略計算,新能源車整體銷量大概率突破千萬大關。但在低價內捲的大環境下,全產業鏈的利潤空間進一步收縮。

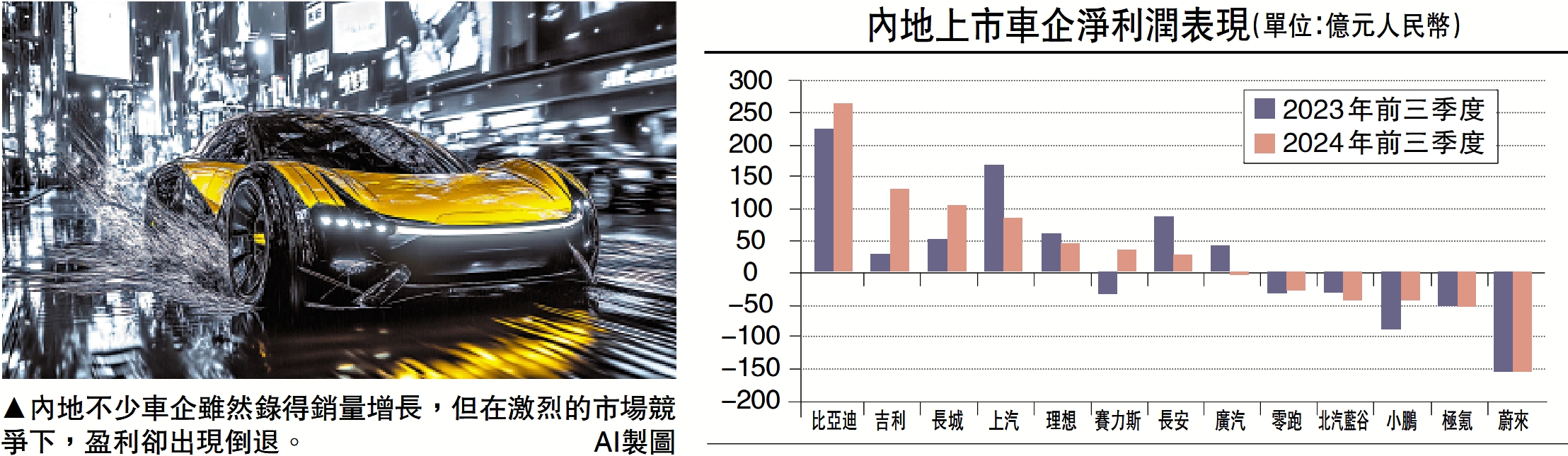

截至去年前三季度,僅有4家上市公司淨利增長錄得正值(見配圖)。照此趨勢,今年或有更多新能源車品牌出局。根據現有披露數據,當下誰是內地車圈老大還存爭論。若以批發銷量計(車企交付經銷商),比亞迪全年累計銷量達427.2萬輛,冠絕同行;若以終端銷售(經銷商交付消費者),上汽集團全年累計463.9萬輛,排名第一。

電車品牌虧損加劇

惟不爭的事實是,新能源車即將全面趕超傳統油車。乘聯分會數據顯示,去年前11個月,內地油車共銷售1066.3萬輛,同比下滑15.1%;電動車累計銷售959.4萬輛,同比增長41.2%。兩者僅有百萬輛的差距。此消彼長之下,傳統車企、特別是合資品牌的銷售數據不甚理想。去年前11個月,上汽通用銷量降幅高達58.6%,廣汽本田降幅也有30.4%。一汽大眾、東風日產也出現了不同程度的裁員。

2020年10月由工業和信息化部指導編製的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》,曾提出到2035年新能源汽車年銷量比超過50%。但實際情況遠超預期,去年7月份內地新能源車的單月銷量就超越了傳統燃油車,零售滲透率達到51.1%;到了11月份,滲透率進一步上升至52.3%。

不過,受制於行業內部的嚴重內捲,銷量的上升並沒有帶來盈利的改善,不僅傳統油車企業利潤萎縮,電車品牌的虧損也在持續擴大。剛剛倒閉的極越汽車欠款70億元(人民幣,下同),此前出局的威馬汽車負債200億元,吉利旗下的極氪、領克也因為財務壓力而進行合併。就連美國電車生產商特斯拉,去年在中國市場也發起多輪促銷,目前旗下最暢銷車型Model Y後輪驅動版的起售價已降至23.99萬元,創下該車型全球市場的最低價紀錄。

內捲競爭步履不停

市場競爭加劇,企業艱難求生。近期車企CEO爭相走向前台,希望獲得外界更多關注:或是高調直播,打造個人IP後再流量變現;或是ALL IN人工智能,迎合資本偏好藉機炒作股價。而汽車供應鏈企業境遇更加悲慘,強勢車企通常會將降價壓力轉嫁給供應商,並通過延長賬期的方式擠佔後者的現金流,使得眾多上游公司的經營舉步維艱。

針對以上突出問題,去年7月份的政治局會議提出:「要強化行業自律,防止內捲式惡性競爭。」但市場慣性很難減緩,就在上月27日,比亞迪率先打響本輪降價潮第一槍,宣布由當日起到今年1月26日,旗下秦PLUS EV榮耀版限時優惠1萬元。本周小鵬汽車、零跑汽車、理想汽車均有跟進。其中,零跑汽車推出5000至1.5萬元的現金紅包,理想推出購車置換補貼兜底權益政策,用戶可享受每台車1.5萬元的現金補貼。

筆者曾多次撰文指出,商品爭相降價貌似能夠刺激購買欲,但從長遠角度來看,廠家「降價走量」的經營策略通常會抑制市場需求。就如電車企業掀起的降價潮,看似是「放血」大酬賓,但也會促使潛在買家持幣觀望,因為趁早入市反而吃虧,過兩天價格可能更低。樓市炒家津津樂道的「買漲不買跌」,也是這個道理。(詳見去年8月3日B4版《價格內捲不是消費者的福音》)