【文山字水】司馬光著《通鑑》汲取前朝智慧

宋仁宗在位時,距北宋立國已近百年,王朝開始出現種種危機。深受儒家思想薰陶的司馬光連連上疏,陳述一系列的治國方法,提倡朝廷應以禮治、仁政、信義作為安邦定國的根本,並且要所有官員嚴守職分。

司馬光(1019-1086年)字君實,山西涑水鄉人,人稱「涑水先生」。他自幼以讀書刻苦用功而名聞鄉里,往往飲水吃飯也忘記。仁宗寶元元年(1038年),司馬光考中進士,一路官至御史中丞、翰林院學士兼侍讀,他仍平淡地說:「賢德者為人處世,應該踐履仁義,彰顯品德,區區身外之名何足傳揚!」

他為官時多推舉賢能,屢屢犯顏直諫而不顧個人安危。神宗時,他與王安石共事,多次因見解不同,兩人漸行漸遠,終致反目。熙寧三年(1070年),王安石開始變法,司馬光跟他有很大分歧。兩人為國之心沒有不同,沒有忠奸之分,只在施政的具體措施上各有側重。

王安石政見上主要環繞當時財政、軍事的問題,通過大刀闊斧的經濟和軍事改革,以解決燃眉之急;司馬光則認為在守成時期,應偏重於倫理綱常、官員風紀的整頓。即使某些環節需要改革,也要穩妥小心。正如:「治天下譬如居室,敝則修之,非大壞不更造也。」因為「大壞而更改,非得良匠美材不成」。相對來說,司馬光的主張較保守,並沒有王安石變法中出現的問題和偏差。

專心修纂 寄託於著作

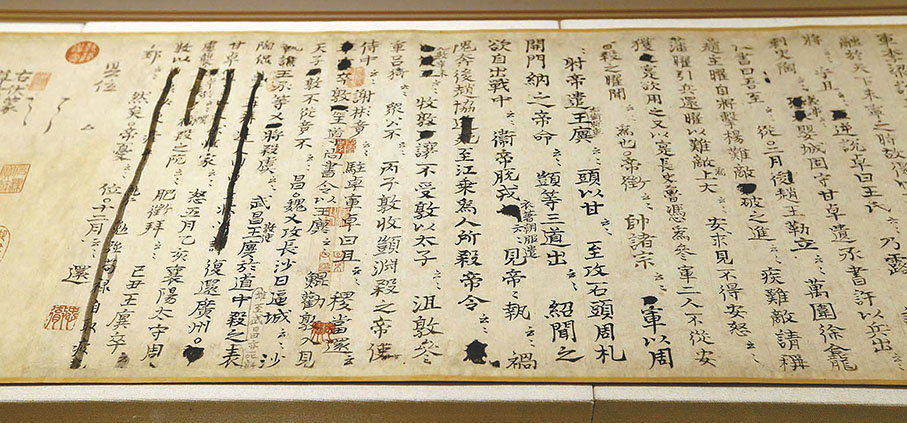

由於與王安石政見上沒法協調,司馬光堅持辭去樞密院副使一職。神宗無奈,只得讓他出任判西京御史台,外遷洛陽。他到洛陽後,開始專心修纂《資治通鑑》這部曠世名著。他和助手收集及整理了大量資料,除了採用歷代的正史之外,亦參考了各種歷史著作達294卷,300萬字,共1,362年的逐年記載詳細歷史。據說他成書時,草稿足足堆滿兩間屋子。

《資治通鑑》,簡稱《通鑑》,其資料豐富,考證嚴謹,文字精煉生動,是中國古代史書中最有價值的著作之一。為研究從戰國到唐代的歷史,提供了相當完備的資料。為了方便閱讀,他用「編年體」的筆法來敘述以事件為線索組織材料,以連載、直述、附敘、補敘、追敘等寫作方法,來交代事件的前因後果。

大名鼎鼎的《史記》是紀傳體通史,就是將歷史劃分為一小段一小段的故事,就如《項羽本紀》《刺客列傳》都是一個個小篇幅的故事,缺少前後因果關係,或者說是因果關係不明朗。而《資治通鑑》不同之處,就是按時間延續來敘述整個時代發生的事情,這樣一來,各種事情的前因後果很容易展現出來,例如對漢武帝的評價「孝武內窮侈靡,外攘夷狄,天下蕭然,財力耗矣」。一語道出根本,就是批評武帝對內開銷過大,對外征戰又極其耗費國力,導致領土與財力漸走下坡,對後世帝王就有一定借鑑作用。

「帝王之書」鑑往事

司馬光在書中附有多篇評論,深入探討治亂之因與君臣之道。他因史事而發揮,就時事而議論,字裏行間充滿經世濟民的深切情感,呈現勸諫君王的良心。他經過19年的努力才成書,他希望這是一部「帝王之書」。

幾千年來,後朝編撰歷史,向來是極力貶低前朝的政績,總之就是哀鴻遍野、民不聊生,更醜化前朝末代君主的劣行、暴政,而沒有說及前朝有何功績。例如魏徵在編寫《隋書》時,也刻意抹殺了隋煬帝的兩大功勳:科舉制度和京杭大運河。要知道科舉制度今後沿用了兩千年,是各朝代考選人才不可少的機制;而京杭大運河則保證了政府的統治和南北的糧食、貨運交通,功勞不少。

司馬光一開始就拋開了時代的觀點,以客觀角度詮釋前朝對後世所應該有的借鑑意義。而此書之得名,就是神宗給它起的。他說此書「鑑於往事,有資於治道」。意思是參考以前的事件,來輔佐今朝的治理,《資治通鑑》可稱得上「帝王之書」。

神宗元豐七年十一月,司馬光《進通鑑表》自敘曰:「臣今骸骨癯瘁,目視昏近,齒牙無幾,神識衰耗,目前所為,旋踵遺忘。臣之精力,盡於此書。」可見他為此書已做到油盡燈枯了。

此書向為後世許多史家推崇,模仿著作,以及省思:如何才能「鑑前世之興衰,考古今之得失,嘉善矜惡,取是捨非,是以懋稽古之盛德,躋無前之至治,俾四海群生,咸蒙其福」了。

●雨亭(退休中學中文科教師,從事教育工作四十年)