茶畫會/昨日書:詩歌和洞背村\綠 茶

洞背村,深圳大鵬新區東部一個小山村,依山傍海,山是馬巒山,海是小梅沙,山海之間有一條小眾徒步小道。小村因其獨特的地理位置和自然環境,吸引了很多文藝界人士來此聚居,詩人、作家、攝影師、設計師等等,詩人黃燦然、孫文波和作家周慧就是洞背村的「老村民」。

二○一四年,詩人黃燦然辭去《大公報》二十多年的夜班翻譯工作,帶着幾十箱書從香港遷居到深圳洞背村,過起了養狗、喝咖啡、聽交響樂、爬山的鄉居生活,而寫詩和譯詩成了他洞背生活的重心。

洞背的日常生活,環繞在他的肉體和心靈四周,贈予他密林、雲霧和大海。從都市到鄉村,從新聞翻譯到文學翻譯,新鮮的洞背給了他全新的創作源泉,他沒有改變寫作方法,而是從個人細節出發,書寫對於周圍環境的本能反應。他把自己在洞背村二○一四至二○一六年間寫的詩結為「洞背集」,收錄在人民文學出版社的《黃燦然的詩》中。

剛剛到深圳那一年,黃燦然翻譯的布羅茨基作品《小於一》獲得深圳讀書月二○一四年度十大好書,我恰是評委,見證了評委們對這本書高度一致的認可。各路媒體記者紛紛深入洞背村,採訪這位「隱居」的譯者。雖然《小於一》不是黃燦然到洞背村後翻譯的,但住在洞背村的八年,他先後又翻譯了布羅茨基、曼德爾施塔姆、勒內·夏爾、希尼、阿巴斯、布萊希特、米沃什、保羅·策蘭等大詩人的作品。

一同住在洞背村的還有詩人孫文波,他比黃燦然早來半年,他們保持着適度的安靜,又不缺乏社交。經常有外地作家、詩人朋友來洞背看他們。多多、王寅、宋琳、葉輝、劉立杆、胡續冬都曾來過洞背村。設計師金瓊的小院裏擺着長條桌椅,有時十幾個詩人坐在這裏聊詩歌和文學,不經意就到了凌晨三四點。

也是二○一四年,四十歲的周慧辭了職,從深圳市區搬到了洞背村,和黃燦然、孫文波等人成了鄰居。十七歲高中畢業後,在工廠縫過鞋跟、裝過手錶機芯,後來考上大專,在深圳工作了十幾年。她厭倦了日復一日人事經理的工作,決定換一種生活方式。

在洞背村,她過上了匱乏但也豐富、自在的無業生活,不想做任何事,沒有社會角色,沒有責任要扛,不需要認可,也無處賣弄。她眺望着山和海、村莊和故人、遠逝的青春和身處的中年。看書、發呆、記錄,沒有虛榮和功利,感受則漸漸豐富起來,有時多到要溢出來,就寫點兒東西。黃燦然看到她寫的東西,鼓勵她,「寫得不錯,好好寫,將來說不定能出一本書」。二○二四年二月,她的散文集《認識我的人慢慢忘了我》出版。

編者黃燦然寫道:「你可以把這部書看作一個湖南農村小姑娘一路成長,然後來到深圳拚搏,終於成功了的故事,只不過這成功不是變成大公司女掌門,而是變成一個女作家,她的拚搏是拚搏着不去拚搏,終於贏得沒有財富的自由,過上使貧窮微不足道的生活。」

如今,黃燦然和孫文波都已經離開洞背村。

有人離開,有人到來。

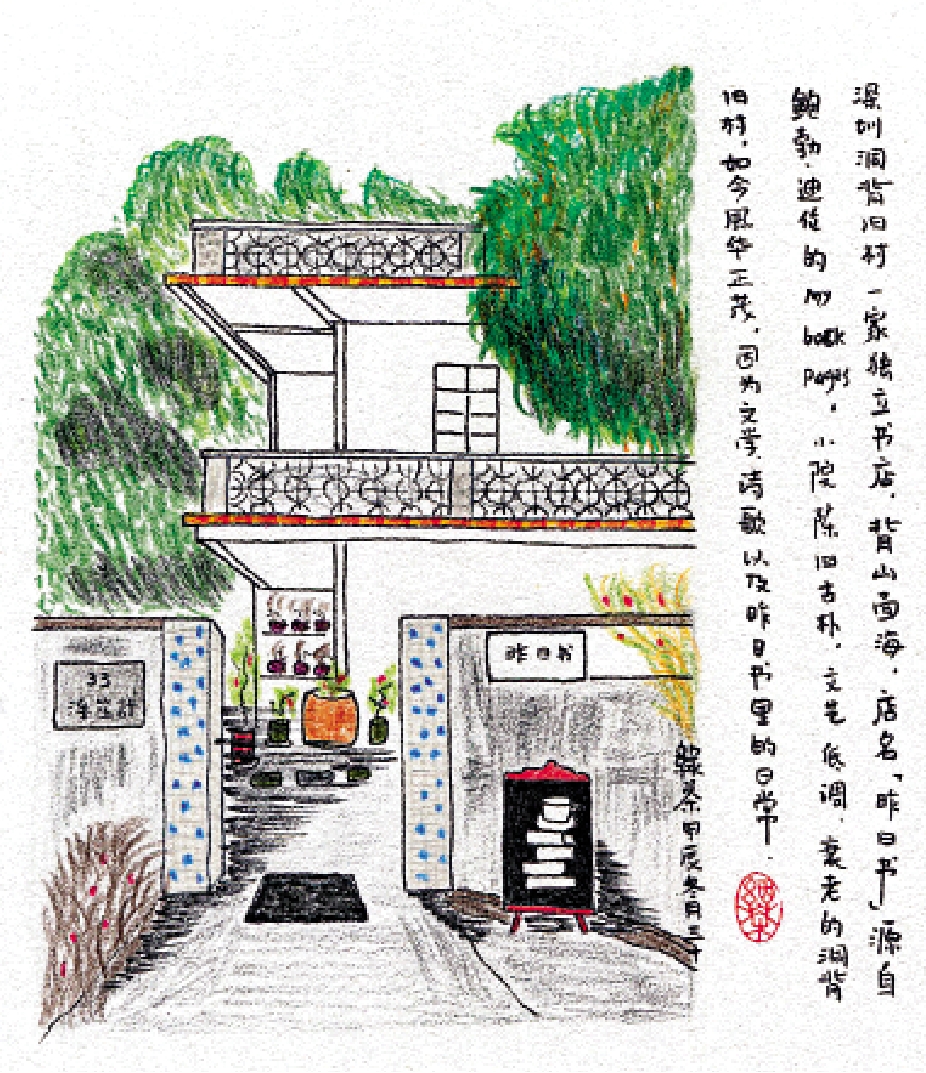

九○後男生忽忽和女生賓波也被這片山海吸引,來到洞背村,開了一家小書店叫「昨日書」,書店就開在黃燦然、孫文波經常聚會的設計師金瓊的小院,洞背舊村三十三號院。

忽忽曾在北京一家出版公司做編輯,後來回湖北老家工作。洞背和他,似乎八竿子打不着。然而,緣分這事誰能說得清,他在《在城市的邊緣,開一家小書店》中寫道:

「dongbei,兩個四聲,第一次聽到,彷彿兩個圓圓的石頭滾了下來。那時我對它毫無了解,後來發現,幾乎身邊每一個朋友都知道,原來就是《日常的奇跡》裏黃燦然的洞背。洞背的好,黃老師詩裏寫過,孫文波老師也寫過,周慧(蛋蛋)在今年出版的《認識我的人慢慢忘了我》寫得更多。」

於是,他們義無反顧地來了,在「昨日書」小紅書主頁,他們寫道:

「五月,來到這座城市的這個角落,喜歡上了,連着幾天半夜睡不着覺,在無人的村裏街道暴走,以雙腳丈量這個小村子,迫切想弄明白它的角角落落,有幾分害怕,也有幾分興奮。

六月,等了好久,從開年就糾纏在這座城市的雨霾終於過去,我們再訪洞背,確定來這裏生活。

七月,將所有的東西,書籍由物流寄過來,其他東西開車載過來,拿了駕照沒開過一千公里,因為相信『力由心生』,相信自己可以做到,於是就真的自駕開一千公里來到這個人生中的第二個鄉村……

到了十月,這座村莊依然有很多我不知道的事物,但它已成了我的第二故鄉,似乎可以化身為一條小溪,自在流動。隨意走走,看看村裏的老人家在幹什麼,走累了就回到店裏,翻翻書,來一杯手沖咖啡,或是在大樹下打一會盹。」

店名取自忽忽曾經任職的出版公司出品的馬世芳作品《昨日書》,源自鮑勃·迪倫的《My Back Pages》:Ah,but I was so much older then/I'm younger than that now(啊,但昔日的我如此衰老,而今的我風華正茂)。

是啊,衰老的洞背舊村,如今風華正茂。因為文學、因為詩歌,以及昨日書裏的日常。