人口經緯/戶籍制改革助釋放人力資源\蔡 昉

近年來,人口老齡化及人口負增長對經濟構成顯著壓力,並且在勞動力市場上體現得尤為明顯。鑒於此,中央政府提出了完善人口發展戰略,着重應對少子化與老齡化問題,即「一老一小」問題,也同樣適用於解決結構性就業矛盾。

中國宏觀經濟剛經歷了一個周期性衝擊。在受疫情影響的三年裏,失業率大部分時間均顯著高於自然失業率水平,即存在着周期性失業。長時間的周期性失業影響了人們的就業信心與就業能力,這些影響在疫情後的經濟恢復過程中仍然持續存在。加之其他長期及結構性因素,共同導致了結構性就業矛盾的加劇。

人力資源部門常用「求人倍率」指標,即空崗數與求職人數的比例,來衡量勞動力市場的狀況。雖然高求人倍率並不一定代表勞動力市場處於理想狀態,但它確實反映供求關係的變化,揭示出某些就業群體受歡迎的程度及其需求的滿足情況。

通過觀察求人倍率的變化,我們可以發現,人口年齡結構的變化恰好與求人倍率的變化相對應。以2001年至2014年的數據為例,總量矛盾逐漸弱化,求人倍率整體呈現上升趨勢,但不同年齡段的表現存在差異。

就業市場呈現結構性矛盾

總體而言,25至44歲勞動群體越來越受勞動力市場青睞,求人倍率也最高;而16至24歲青年群體的受歡迎程度趨於降低;45歲以上大齡勞動者的就業狀況在勞動力短缺嚴重期間一度有所改善,但隨後又逐漸變得不那麼受歡迎。這反映了就業矛盾的變化,即結構性矛盾日益突出,且與年齡結構緊密相關。同時,勞動年齡人口結構呈現出U字形趨勢,加劇就業結構性矛盾。

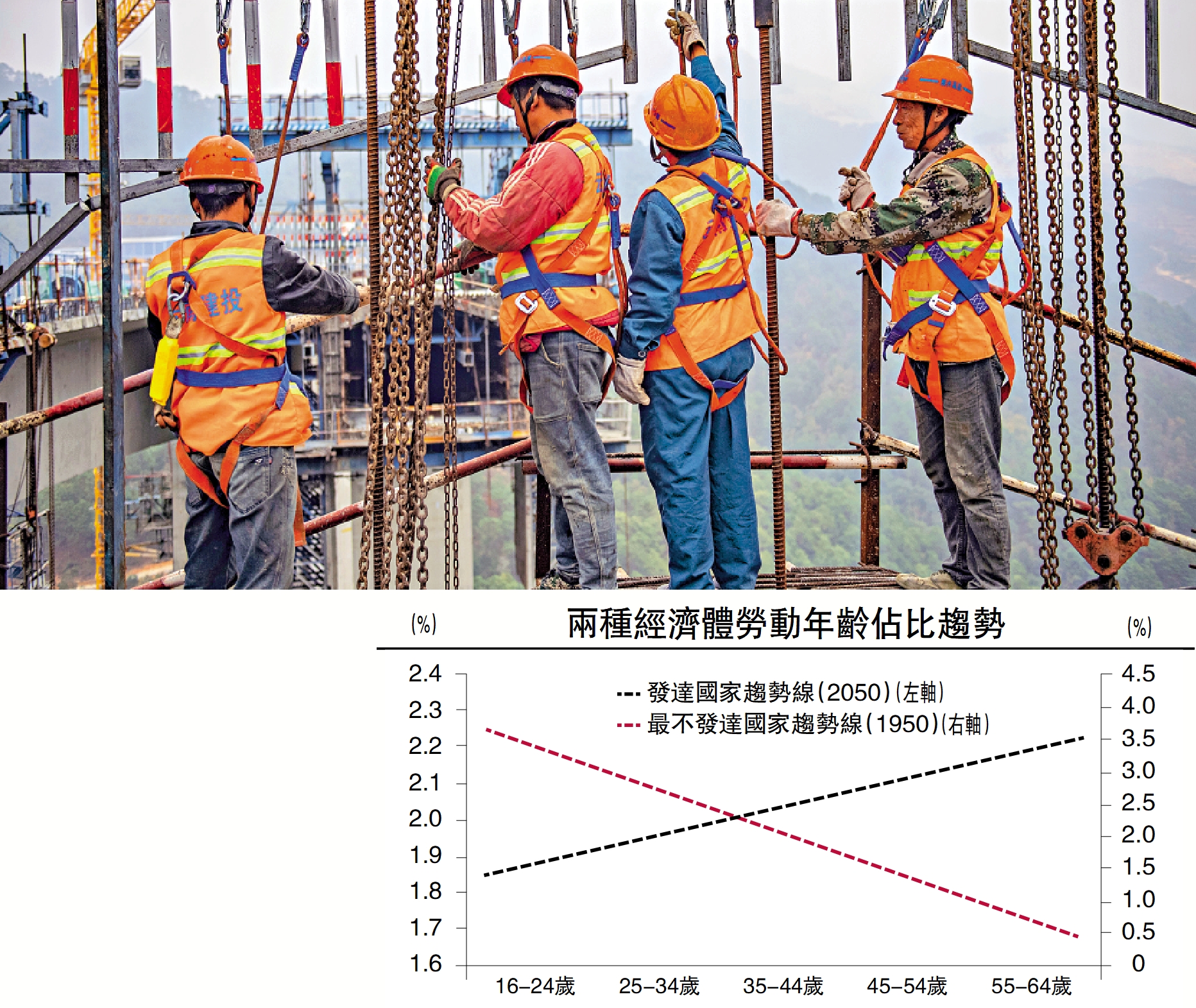

配圖是一張基於經驗依據和數據支撐的勞動年齡示意圖。

一方面,圖中向下傾斜的曲線反映了處於人口轉變最低階段的狀態,即擁有非常年輕的勞動年齡人口的極端情況。這裏採用的是1950年世界上最不發達國家的人口年齡結構數據,其呈現下行趨勢,很大部分人群集中在最年輕的群體,與人口轉變階段特徵是相脗合的。

另一方面,高度老齡化的國家,即人口轉變到後期或後人口紅利時期的國家,如圖中向上傾斜曲線,係發達國家在2050年的人口年齡結構,所呈現的上揚趨勢,正是少子化和老齡化問題的體現。

以上兩條曲線,分別表現兩種極端的勞動人口年齡結構。在兩種極端情形之間,還存在一個人口轉變的中間狀態,既尚未完全脫離早期人口轉變階段,也未達到極度老齡化的人口轉變階段,例如中國的現狀。

筆者設想上述中間狀態的勞動年齡人口年齡分布呈U字形,即青年就業人群和大齡就業人群的佔比都相對較高,而中間年齡人群則有所減少。

此外,中國人力資本還具有一些獨特特點。例如,少年群體及青年就業人群的受教育程度較高,人均受教育年限在24歲時達到峰值。這一現象在發達經濟體中並不存在。美國、歐洲國家、日本等發達經濟體,分年齡段的受教育年限係較為平坦的水平線,24歲與64歲的人均受教育年限基本相當。

人均受教育年限作為人力資本的代理指標,是用計量方法觀察就業技能及其回報的重要變量,但並非唯一變量。工作經驗同樣對人力資本的提升具有重要影響,隨着工作經歷增長,解決問題的能力也在提高。

在中國,受教育年限與工作經驗之間存在明顯的反向關係:青年人群受教育年限較高,但缺乏工作經驗;而大齡勞動者雖然工作經驗豐富,但受教育程度較低。

從這一角度來看,中間年齡段的人群可能在兩者之間取得較好的平衡,既具備較高受教育程度,又擁有一定的工作經驗,從而形成更為優越的人力資本。基於這一觀察,筆者提出一個假說:勞動力市場的匹配度與年齡具有倒U字形曲線關係,即中間年齡段的人群在市場上的匹配度最佳。

我們用2020年第七次人口普查的數據對這一假說進行了驗證。結果顯示,城鎮居民勞動者的就業率分年齡來看,確實呈現出倒U字形曲線──青年時期就業率偏低,中年時達到最高點,隨後下降,到大齡時期就降到比較低的水平。這一結果充分說明,勞動力市場的匹配度與年齡呈倒U字形關係。

因此,U字形的勞動年齡人口分布和倒U字形的勞動力市場匹配度,即構成了一對矛盾。它們在中國當前發展階段下同時存在,帶來了特有的與人口相關的勞動力市場特徵和結構性就業矛盾。這個時期的最突出特點,就是「一老一小」就業困難。

提升勞動者的技能水平

如何解決中國的結構性就業矛盾?筆者從人力資本培養和公共就業服務兩個方面入手,提供政策建議。

首先,加強政策工具箱的充實與貫通。過去宏觀經濟調控部門在涉及就業問題時,主要是遵循「菲利普斯曲線」,認為只要通過刺激經濟、創造足夠的需求,使經濟回到潛在增長水平,就能消除周期性失業,實現充分就業,從而達到宏觀調控的目標。但經歷了疫情等衝擊後,即使採取了刺激性政策,經濟有所恢復,可能面臨的卻是更高的自然失業水平。

這是因為,短期衝擊疊加人口結構新特徵,如老齡化程度加深、勞動年齡人口趨於U字形分布,都可能影響就業市場的恢復。因此,僅僅依賴原有的宏觀經濟政策手段是不夠的,還需要結合公共就業服務、勞動力市場功能完善,以及相關體制機制改革等其他政策工具。

其次,從結構入手釋放總量潛力。從數據上看,無論是勞動年齡人口、勞動力人群還是實際就業的城鄉勞動者,其數量都正在從正增長轉變為零增長,進而進入負增長。解決這一矛盾的基本路徑有三點:1)通過促進勞動力的有效流動和配置,挖掘勞動力(轉移)供給潛力;2)轉向依靠生產率提高的新動能;3)以人力資本質量替代勞動力數量,包括加強人力資本的培養、提升勞動者的技能水平等。

以戶籍制度改革為例。戶籍制度改革在開發人力資源方面,無論是從勞動力數量還是人力資本的角度來看,都有顯著的意義。根據2020年第七次人口普查的數據,在全部城鎮常住居民中,有高達37%的人口沒有所在鄉、鎮或街道的戶籍。從年齡分布來看,在十幾歲到四十歲之間的年齡段,沒有當地戶口的人群比重顯著高於37%的平均水平。這部分人群中,固然有一部分可能是在城市就學、尚未確定落戶地點,但也包含了大量勞動者群體,特別是青年就業群體。

二十屆三中全會特別強調了退役軍人、農民工、大學畢業生群體的就業矛盾,「一老一小」中這部分人的問題是一個重點。儘管戶籍問題對於大齡勞動者而言可能不如對青年勞動者那麼重要,但也不無影響。許多農民工在過了四十歲或更大一些的年齡後,由於不再受就業市場歡迎而選擇返鄉,這樣他們往往只能退回到生產率更低的部門,如務農或在家鄉從事服務業,這意味着資源配置的退化和生產率的降低。

因此,戶籍制度改革不僅關乎人口流動和資源配置的優化,更是開發人力資源、促進社會流動的重要舉措。通過改革,可以進一步釋放人力資源的潛力,推動經濟社會的持續健康發展。對城鎮居民而言,戶籍制度與年齡的關係並不顯著。但在面臨老齡化問題時,他們也需要面對延遲法定退休年齡的改革。如果大齡勞動者的就業服務不充分,人力資源與勞動力市場需求不匹配,他們可能會在勞動力市場上遭遇衝擊。因此,延遲退休改革需要更加關注和支持大齡勞動者,加強公共就業服務和技能培訓,確保他們能夠適應新的就業環境。

最近,《求是》雜誌發表了中國國家主席習近平在2023年第二十屆中央財經委一次會議上關於人口的講話。其中指出,中國人口少子化、老齡化發生在現代化完成之前,這會帶來一些新的困難和挑戰,要積極加以應對。

面對挑戰和機遇,我們現在需要建立新的人力資源培養機制,以推動中國的經濟可持續增長。眾所周知,衛星發射過程中需要多級火箭的推進,而在人力資本推動中國經濟可持續增長的過程中,第一級火箭是普及九年義務教育,當其效應遞減的時候,我們實施了高等教育擴招政策,對經濟增長產生了積極影響。然而,這兩者的作用力僅能維持一段時間,因為它們的效果都是一次性的。因此,未來迫切需要第三級人力資本火箭來持續推動經濟發展──我們需要以勞動力質量、創業能力、創新力等新要素形式,促進要素新組合,形成新質生產力。

(作者為中國社科院國家高端智庫首席專家)