龜茲石窟搬進展廳 沉浸聆聽千年絕唱

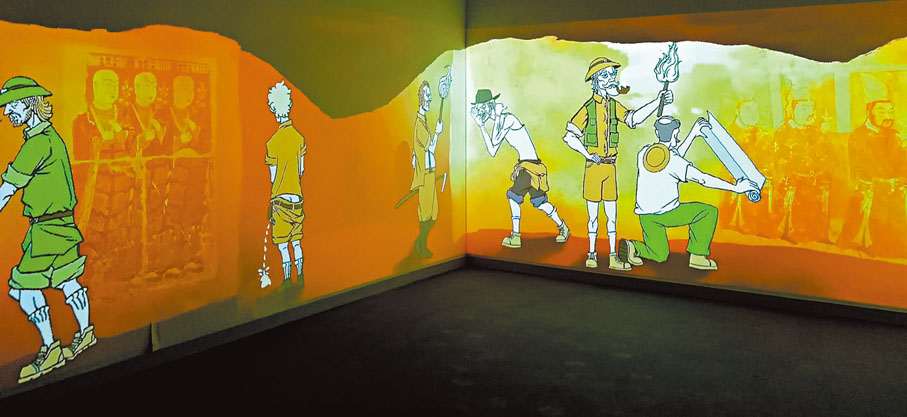

菱形格的元素、虛實相宜的光影、時間空間的錯位與重合……正在新疆美術館展出的「壁上·壁下——龜茲石窟藝術的因緣與回響」,借用「中心柱窟」典型形制,以龜茲石窟中最著名的克孜爾38窟圖像內容為基本框架,展示壁畫湮沒在歷史風塵中的美。「展館入口就是石窟洞口,讓人一步就從『城市會客廳』踏入克孜爾千佛洞,穿越感滿滿。古樸驚艷的壁畫跟當代藝術作品同展、對話,體現了文明的薪火相傳、發展創新……」烏魯木齊市民代婭婭說。◆文、攝:香港文匯報記者 應江洪 新疆報道

「壁上·壁下——龜茲石窟藝術的因緣與回響」展覽以古代龜茲地區的石窟為原型,展出26件臨摹作品、29件當代藝術作品,為觀眾打開了千年文化的時空大門。

策展人殷傑表示,龜茲石窟的存在形態不可避免是物質的存在,而文化信息的整理與觀眾對龜茲的理解才是薪火相傳與文明賡續本身。該龜茲石窟藝術展試圖在傳統與當代之間找到新的連接點,以高精度的壁畫臨本和當代藝術作品構成的對話語境,來尋找文化在傳承發展過程中的路徑、觀念及可能性,並構建起一種跨時代、跨地理的視界,讓璀璨絢麗的「東方賦彩藝術」在現代人文精神引領下,不斷煥發出新的勃勃生機。

佛教東進「首站」 中西交流「經典」

中國古代石窟藝術歷史悠久、源遠流長。佛教東漸,首及新疆(古稱西域)。東漢時期,石窟寺的建造首先在新疆興起,並通過絲綢之路逐步向東進入甘肅敦煌,最後到達中原地區。在漫長的歷史進程中,西來的石窟寺藝術受到我國傳統文化影響,逐漸形成了中華民族的獨特風格,成為中華五千年文明的重要組成部分,是我國文化藝術寶庫中的重要財富。

新疆石窟藝術以龜茲石窟寺群和高昌石窟寺群為代表。其中,龜茲石窟是古龜茲地區(今阿克蘇地區一帶)大小27處佛教石窟遺存的總稱,包括克孜爾、庫木吐喇、森木塞姆、克孜爾尕哈、瑪扎伯哈、合合爾、溫巴什、托乎拉克艾肯、阿艾石窟等,遺存702個洞窟,近10,000平米壁畫和部分精美彩繪泥塑。

國學大師季羨林曾說,龜茲是古印度、希臘羅馬、波斯、漢唐文明在世界上唯一的交匯地。它融合多元文化為一體,在本地傳統的基礎上吸收外來元素,逐漸發展形成了長期而相對穩定的龜茲石窟藝術模式。

克孜爾石窟佐證 中華文化多元一體

以龜茲石窟為代表的龜茲文化遺產,是古絲綢之路文明交流的結晶。源起絲路,始興於漢,繁盛於唐,扎根於中華文明沃土,印刻着海納百川、兼收並蓄、一體多元的特點。它曾對包括敦煌在內的中國石窟藝術的發展產生了深遠影響,並在東聯西引的傳播交流過程中,又向西輻射,極大地豐富了中亞佛教文化的發展,創造了古絲綢之路東西方文化交流互鑒與融合發展的歷史經典。

位於阿克蘇地區拜城縣克孜爾鄉明屋達格山上的克孜爾石窟,是我國開鑿最早的大型石窟群,也是龜茲石窟中規模最大、保存壁畫面積最多的一處石窟群。作為龜茲石窟的典型代表,克孜爾石窟向東對河西的敦煌莫高窟、隴右的麥積山石窟,向西對中亞的阿富汗巴米揚石窟都產生影響。

克孜爾石窟現有編號洞窟349個,壁畫遺存涵蓋公元3世紀末至9世紀中的漫長歷史時期。其中,初期洞窟形制以方形窟為主,頂部形式多樣,有橫券式、縱券式和覆斗式。壁畫中人物形象具有明顯的外來風格,尤其是受到了健陀羅造型藝術的影響。

公元4世紀中起,繪畫風格已向本地區民族化的方向發展,暈染法的強化與細膩是這一時期繪畫技法的主要特點。隨着中心柱窟的出現,菱格畫成為主室窟頂的基本供圖形態。到公元6世紀至7世紀,克孜爾石窟藝術模式主要特徵形成,壁畫的人物形態已完全龜茲化——面部更為豐圓,鼻樑挺直,與嘴唇靠近。人體造型曲線即「三屈法式」增強,這可能受到印度笈多佛教美術的影響。公元8世紀至9世紀中,克孜爾石窟壁畫裏千佛、化佛題材大量湧現,其他題材劇減或消失。洞窟規模日趨小型,繪畫技法簡略粗糙,用色單調少變。

史家公認:克孜爾石窟是新疆古代多民族聚集、多宗教並存格局下,以佛教為主要宗教的多種宗教並存階段的佛教文化遺產,是中華文化多元一體有力佐證。

持續高精度臨摹壁畫 有效保存歷史信息

歷經千百年的風蝕水侵及20世紀初俄國奧登堡探險隊、日本大谷探險隊、德國普魯士皇家吐魯番考察隊、英國籍考古學家斯坦因等探險隊和個人多次盜割洗劫,曾經輝煌的龜茲石窟遭受到嚴重破壞,許多精美的壁畫現已殘缺不全。

西方探險隊的劫掠行徑,引起中國學者及愛國志士關注。1928年至1947年期間,先後有中國西北科學考察團、中國西北藝術文物考察團、韓樂然等團體和個人,對龜茲地區的石窟寺進行科學考察,開展臨摹、拍照、進行洞窟編號等基礎性工作。自此之後,克孜爾石窟保護、管理、研究逐步推進。「壁上·壁下——龜茲石窟藝術的因緣與回響」展出的這批壁畫臨品,見證了幾代克孜爾人在戈壁朔風吹拂下青絲變白髮的無悔奉獻,其記錄下來的寶貴圖像信息更是構成了今天再研究、再修復、再保護的重要歷史文獻和文本參照。