如是我見/傅雷的苦功夫\陳安

近年來一直在做翻譯的事,案頭一直放着《傅雷全集》第十九卷──《家書卷》。

對兒子傅聰除了談音樂、文藝和品德、學養,傅雷也提及自己的翻譯情況,尤其多次談到翻譯之難和之苦,對筆者這個尚在練習文學翻譯的老人來說,有很重要的促進、鼓勵意義。

在我們想像中,這樣一位大翻譯家,一代宗匠,精通法語和母語,翻譯起來一定才思敏捷,文思泉湧,所以能在三十餘年內完成五百餘萬字的譯作,把巴爾扎克、伏爾泰、羅曼·羅蘭的作品譯得如此精彩、典範──用字豐富,行文流暢,妙筆傳神,神似形似渾然一體,值得後輩學習、借鑒。

然而,文學翻譯畢竟不是輕鬆的事情,愛翻譯的魯迅就說:「字典不離手,冷汗不離身。」對傅雷而言,要譯的書也是有很多生詞的。翻譯巴爾扎克的《幻滅》三部曲的準備工作,他「足足做了一年半的時間」,起初甚至嚇了一跳,因為發現原文中「共有一千一百餘生字」。那不就要「字典不離手」了嗎?他對傅聰說:「我發個狠每天溫三百至四百生字。」他似乎沒有出冷汗,還說這是「大有好處」的,但後悔不早點開始下記生字的苦功。他感慨說:「天資不足,只能用苦功補足。我雖到了這個年紀,身體挺壞,這種苦功還是願意下的。」結果他用三年半時間譯出《幻滅》的五十萬字。

有一次,傅雷又告訴兒子說:「我修改巴爾扎克初譯稿,改得很苦,比第一遍更費功夫。」

他說:「翻譯工作要做得好,必須一改再改三改四改。」又說:「常常是改來改去,左也不稱心,右也不如意,改稿謄清後還得改一次,等到書印出了,看看仍有不少毛病。」

下苦功記生字,改譯稿,確實是很苦的,而且要苦上好多年。傅雷到了晚年,身體差了,「每天七八百字的譯文苦不堪言,要換二三道稿子」。

你看《高老頭》結尾的附記:「一九四四年十二月初譯 一九五一年七月重譯 一九六三年九月重改」。一部經典譯著就是這樣一遍遍譯出來,又一遍遍改出來的。

如今我們用電腦軟件寫作,修改詞句,調換段落,刪節或增補內容,一動鼠標就行,真是太方便了,可你想像一下當年老一輩作家如何埋頭爬格子、謄稿子,傅雷之「苦不堪言」便可想而知,幸虧他還有位賢妻常幫他抄抄寫寫,省了他不少功夫。

文學翻譯不僅難在生詞多、句型複雜,也難在西方作品裏的哲學觀點或宗教思想不是我們東方人所能輕易理解。傅雷就親自感受到這一點。巴爾扎克有的小說哲學味特別濃,傅雷說他花了很大的勁才勉強讀完,覺得其神秘的玄學氣息不容易接受,至多是了解而已,談不上欣賞和共鳴。可又要準確通順地譯出來,他就得「花很大的耐性」去讀幾部研究巴爾扎克小說的論著。這顯然也是一種苦,又怎能躲過呢?

翻譯苦,等譯書問世也苦。傅雷常焦急地等兒子從國外寄來新灌的唱片,如莫扎特、柴可夫斯基的鋼琴協奏曲等,可總是不能及時收到,他感慨說:「我譯的書是千呼萬喚印不出,你的唱片是千呼萬喚寄不來。」他這短短一句話,顯然也是「苦不堪言」。筆者有此體會,一部譯稿先後在三個出版社共存了十二年之久,最後承蒙上海譯文出版社作為重要作品出版,真是「千呼萬喚」啊,不過幸好還是印出來了。

傅雷一生過得辛苦,文學翻譯辛苦,不得不參加一些不愉快的社會活動也很辛苦,最後不得不早離人世自然已不是辛苦不辛苦的問題,而是一個巨大的悲劇。

然而,他一生也過得快樂。他在有書可譯時感到快樂,在給兒子寫信時感到快樂,兒子則在演奏鋼琴時感到快樂。他對傅聰說:「只有工作才快樂,大概我們一家都是這個脾氣。」「工作對我來說變成一種激情,一種狂熱,只有拚命工作才能對我有所裨益。」

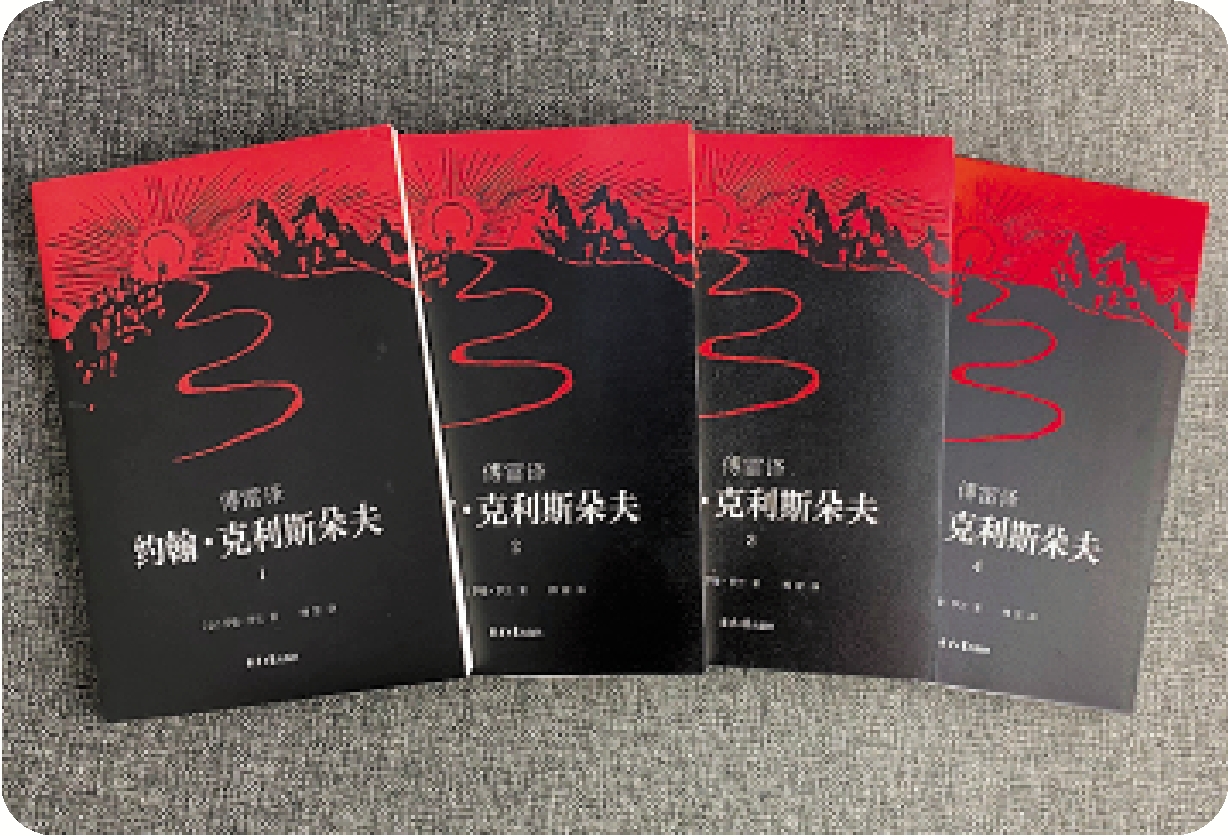

羅曼·羅蘭的《約翰·克利斯朵夫》,厚厚四大卷,從一九三七年到一九四一年,傅雷以四年時間翻譯了這部百萬字巨著。他在翻譯過程中常像音樂家克利斯朵夫一樣充滿歡樂,並在《譯者弁言》摘引了他的這一段話:

「歡樂,如醉如狂的歡樂,好比一顆太陽照耀着一切現在的與未來的一切成就,創造的歡樂,神明的歡樂!唯有創造才是歡樂。唯有創造的生靈才是生靈。」

傅雷一生捱苦受難,因為文學創造而有了歡樂。

他閉門譯述,一生孤獨,但他說:「任何孤獨都不怕,只怕文化的孤獨,精神思想的孤獨。」正因為他有多元的文化,有豐富的精神思想,所以他是快樂的,能始終耳聞江聲浩蕩,眼見太陽普照大地。