【本報直擊】走塑臨近 瘋搶膠柄棉花棒

不易甩棉受青睞 藥房業籲兩地管制網購

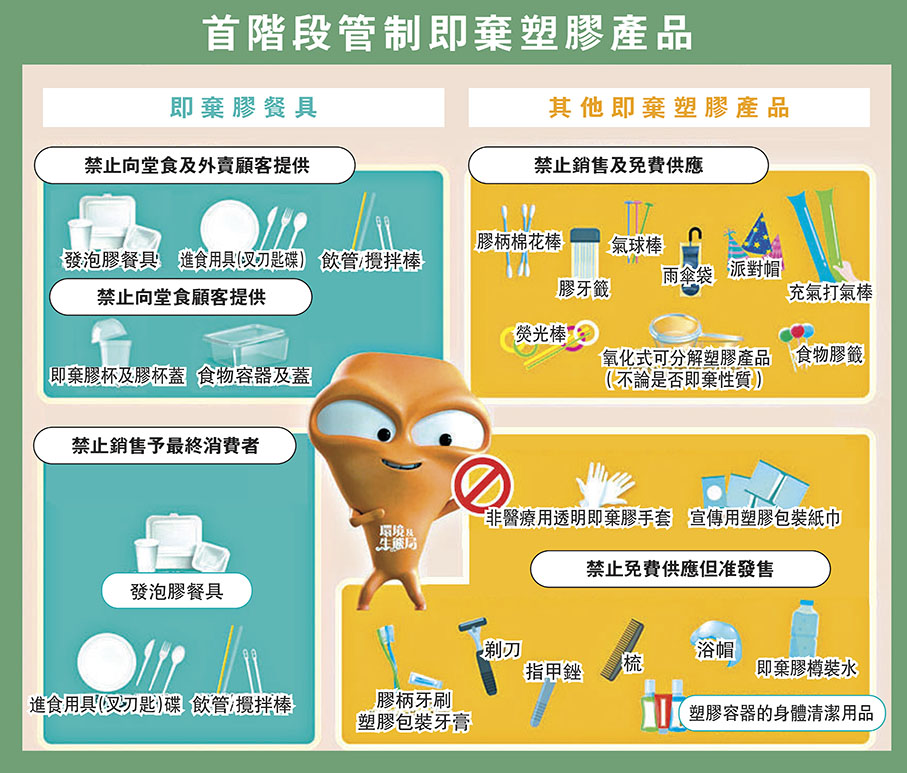

香港特區即棄塑膠管制措施將於今年4月22日「世界地球日」生效,受管制物品不僅有發泡膠盒、塑膠刀羹叉等餐具,亦包括不少日常用品如膠柄棉花棒、雨傘袋、酒店一次性塑膠用品等。香港文匯報記者日前到藥房直擊,發現市民用慣相關塑膠製品,擔心日後要重新適應非塑膠製產品,紛紛在措施生效前囤貨,引致個別產品被清空。另外有藥房業界指出,新例只監管本地出售的產品,市民網上採購境外產品不受監管,建議特區政府考慮和廣東省政府部門一起商討,再配合海關打擊,一律禁止受管制產品經網購輸入香港,提升「走塑」效果。 ◆香港文匯報記者 唐文

香港文匯報記者日前到港九藥房總商會理事長林偉民位於沙田的藥房直擊,發現貨架上再也不見膠柄棉花棒等產品,改為出售紙柄或木柄的棉花棒,也再無膠牙籤出售。附近連鎖個人用品專門店,原本擺放膠柄棉花棒的貨架也空空如也。店員表示,產品已被搶購一空,「正採購非膠製的棉花棒,預計快將有貨抵港。」

木柄棉花棒貴六成

林偉民向記者表示,他提早準備以配合新例,將所有受管制的膠柄棉花棒、膠牙籤等存貨都清貨售出,並轉換新供應商,出售符合新例的產品。

他說,符合新例的產品零售價稍稍貴於膠製產品,更重要是消費者用慣原來的產品,「膠柄的棉花棒價格比較低,一般一盒5元左右,木柄要貴一些,大概8元。而且行業普遍反映,膠柄會更好用,因為塑膠可以鑄模成不同形狀,廠家會在棉花連接處做一些凹凸位,使用時棉花不易脫落,木柄的使用感就差一啲。」

記者翻查資料,早在2021年7月至9月進行公眾諮詢時,諮詢文件名為「管制即棄膠餐具計劃」,大眾關注亦主要集中於即棄餐具和對食肆的影響。個別藥房直至最近才知悉新例對他們的影響,至今仍有較多存貨;近期亦有顧客因慣用個別牌子的膠柄棉花棒,紛紛在法例生效前大量囤貨,因而出現搶購潮。

借「語言偽術」鑽空子

特區政府早前在法例草案中,曾將即棄手套列入禁止銷售及免費派發名單中,後來在立法會討論後決定「減辣」,改為僅禁止免費派發,出售則不受限制。林偉民認為相關改動顯示政府從善如流,同時亦令部分藥房鑽了空子。

他解釋,法案豁免個別醫療用途的塑膠產品,「店舖可以問客人:買即棄膠手套作什麼用途?客人如果說煮飯、做蛋糕,就不賣給他;如果說用來護理老人、嬰兒,那又可以賣了。膠柄棉花棒其實也一樣:如果客人說買來上藥、清理傷口,也可以出售;如果說用來化妝、做清潔等,就不能賣。」他質疑業界依靠這些技術性話術賣貨,與政府修例的環保初衷背道而馳,「客人說買來做什麼用途,我們是沒辦法驗證是否實情,大家只能互相心照了。」

與粵商討配合執法

措施生效後市民從境外網購或是帶入境相關產品,均不屬於違法。林偉民認為,這會對法例執行效果打折扣,「(棉花棒等產品的)製造商都是在內地,香港本地是沒有工廠的,禁止本地銷售,影響最大的就只是零售商,對上游製造和下游買家都沒有約束。特區政府如果真的想要達到減廢的效果,是不是該考慮和廣東省政府部門一起商討,再配合海關(執法),才能有地區性的規模效應。」

部分列入第二階段管制的商品,減塑效益更明顯,林偉民建議提早納入管制:「例如三盒牙線棒(的塑膠含量)差不多才等於一盒牙線的用量,從體積就能看出來。這個納入第一階段實施,我會更支持。」而一些灰色地帶的商品,如即棄雙用棉棒,一頭是棉花,另一頭是耳勺,很多藥房都不清楚是受規管,他希望政府能給予說明。

管制對象及罰則

對象:只規管商戶,而非市民

罰則:2,000元定額罰款,或最高罰款10萬元

豁免情況

▶預先包裝的食品/飲品:如紙包飲品上附帶的即棄膠飲管、杯麵內附的即棄膠匙,以及雪糕杯內附的即棄膠匙等

▶科學研究或實驗:在實驗室或科研活動中使用的即棄塑膠物品

▶用於法證科學化驗:在法醫學調查或化驗中使用的即棄塑膠物品

▶醫療原因:零售及餐飲處所可向有特殊醫療需要的顧客,如病人或殘障人士提供即棄膠飲管

▶進食藥物:在服用藥物時使用的即棄膠產品,如給小童及病人餵藥的即棄膠匙羹