一件國寶的多種 「玩法」 國博打造一物一展 「數說犀尊」

經過近一年的籌備,西漢錯金銀雲紋銅犀尊在中國國家博物館的展廳內「活」了起來。國博近日推出「數說犀尊」展,專門打造集數據採集、智慧融合、互動展示、活化利用於一體的智慧展廳,只為觀眾講解這一件國寶級文物。展覽從出土經歷、功能特點、鑄造和裝飾工藝、造型美學等方面,對西漢錯金銀雲紋銅犀尊進行全方位解讀,並突破常規展陳手段,綜合運用數字技術,給觀眾帶來了全新的觀展體驗。◆文、攝:香港文匯報記者江鑫嫻 北京報道

現場一個展櫃內,一隻灰色陶甕斜躺在黃土中,甕裏立有一尊銅犀牛。這是犀尊重現天日時的場景——1963年1月11日,陝西省興平縣豆馬村的社員用鋤頭取土時,意外挖破了一隻灰色大陶甕,甕裏立有一尊銅犀牛。犀牛背後有蓋,內藏17件其他器物,包括銅鏡、帶鉤、銼刀、花貝等,大多是西漢時期的器物,有鑒於此,專家認為該遺存的埋藏年代為西漢時期。通過對比發現,犀尊的造型、紋飾和製作工藝,與戰國晚期的一些文物很相似,因此亦有專家認為犀尊可能為戰國遺物。在該出土地點周圍並未再有其他考古發現,人們推測犀尊有可能是因戰亂或其他緣故而倉促掩埋。這也給犀尊的來歷蒙上了一層神秘的面紗。

犀尊體現「器以藏禮」

這座錯金銀雲紋銅犀尊呈昂首佇立狀,碩背寬胸,體態豐滿;四足短肥,粗壯有力,三瓣蹄趾清晰可見;臀部隆圓,短尾微曲;雙耳上聳,狀似傾聽;雙目黑亮,目光沉靜。整體造型極具張力,塑造了一個在那個時代並不多見的勇猛沉鬱,而不失狡黠靈動的犀牛形象。

犀尊通體佈滿華麗的錯金銀紋飾,看似繁複卻不失規律,通過對紋飾的數字化採集和分析,人們可以辨認其以「雲紋」為主的紋飾佈局,而雲紋的使用也使犀尊披上了一層「神性」的外衣。研究人員利用X光探傷儀對文物多角度拍攝發現,犀尊器身多個部位發現鑄造墊片,頭部和四足有盲芯,這就為犀尊採用范鑄法鑄造提供了佐證。專家表示,犀尊器身和四肢為一體澆鑄,而器蓋與流管則為單獨分鑄。犀尊表面凹凸的紋飾機理同樣在鑄造過程中完成,為上方的錯金銀紋飾提供基礎和襯托。

與其他古代文明中青銅器多用於生產工具、兵器不同,中國青銅時代以禮器為大宗,體現了中國人「器以藏禮」的觀念。犀尊正屬於禮器中重要的一類——「尊」。鄭玄注《禮記》曰:置酒曰尊。以動物為造型製作的青銅尊,統稱「鳥獸尊」,至今已發現的包括象尊、犀尊、牛尊、豕尊、羊尊、駒尊、虎尊、鴞尊、鴨尊、鳥尊、魚尊、兔尊、貘尊等。鳥獸尊多在器物背部或頸後開口盛酒,或有蓋或敞口,多不設流口,如犀尊這樣兼顧盛酒和倒酒功能的青銅尊頗為少見。自商代晚期肇始到秦漢時期,鳥獸尊的形態發展呈現出從肅穆厚重到寫實生動變化特點,其功能也逐漸從禮器向實用器轉變。

今次展覽策展人、中國國家博物館研究館員朱曉雲表示,西漢錯金銀雲紋銅犀尊是中國國家博物館藏代表性文物,具有高度的歷史價值、文化價值、審美價值、科技價值和時代價值。一方面,細緻入微的寫實主義造型風格、繁複華麗的雲紋紋飾充分反映了中國古代獨特的審美情操;極盡工巧的錯金銀工藝、科學準確的合金比例與鑄造技藝則處處展現着能工巧匠出神入化的超凡智慧。另一方面,犀尊的出土佐證了今天瀕臨滅絕的犀牛曾經在中華大地廣泛生存,而令人們更加深刻地體會到尊重自然、順應自然、保護自然、與自然和諧共生的重要意義。

三維採集重現昔日文物

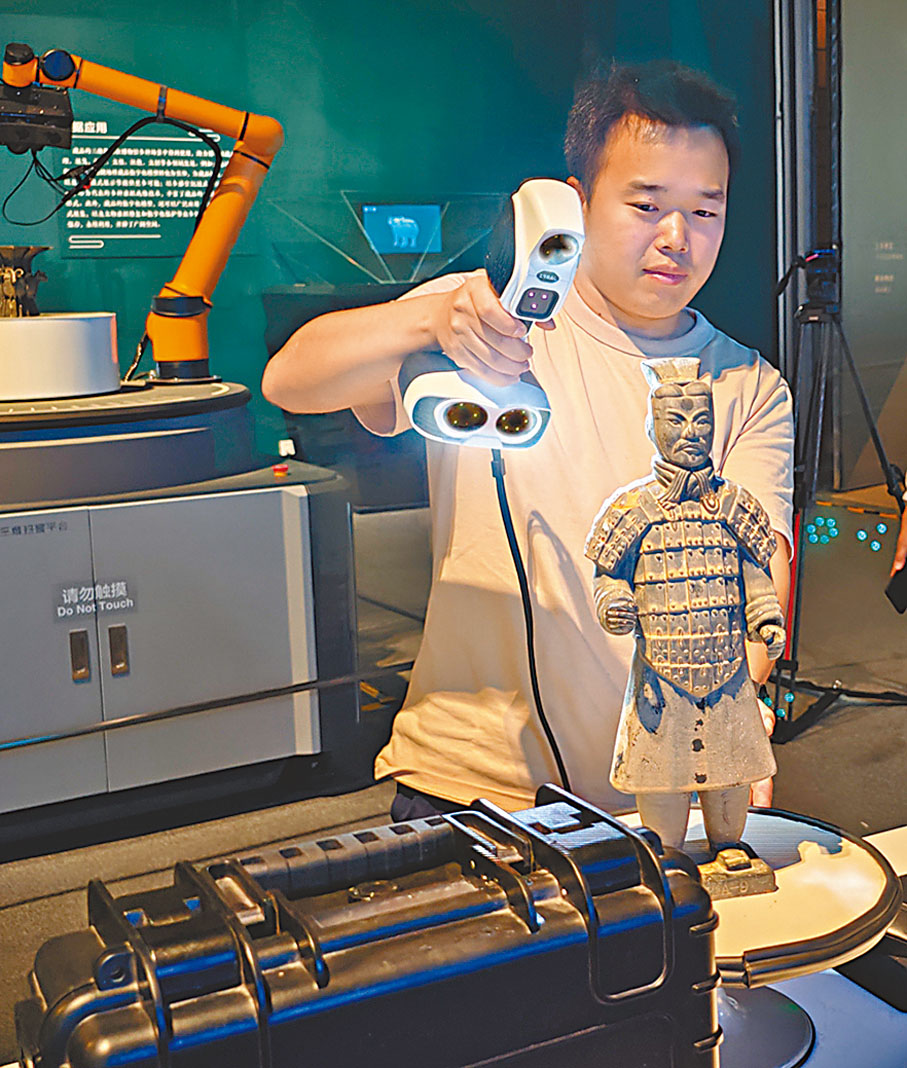

這亦是一個前沿數字技術與古老文物相遇、相知、相伴而行的展覽。民眾耳熟能詳的文物三維數據採集、大數據、雲計算、物聯網、區塊鏈、人工智能……在展覽中均有體現。為瞭解讀犀尊的前世今生,國博綜合運用了高清三維掃瞄、超高清顯示、人工智能、紅外感應等技術,通過數字手段直觀呈現文物高清細節和科學研究成果。在地下沉睡了數千年,犀尊表面已經遍佈銹蝕。借助先進的檢測技術,可以看到肉眼無法觀察到的犀尊內部構造和材質機理,並通過數字手段,讓普通觀眾也能一眼看懂古代匠人高超的青銅鑄造水平。

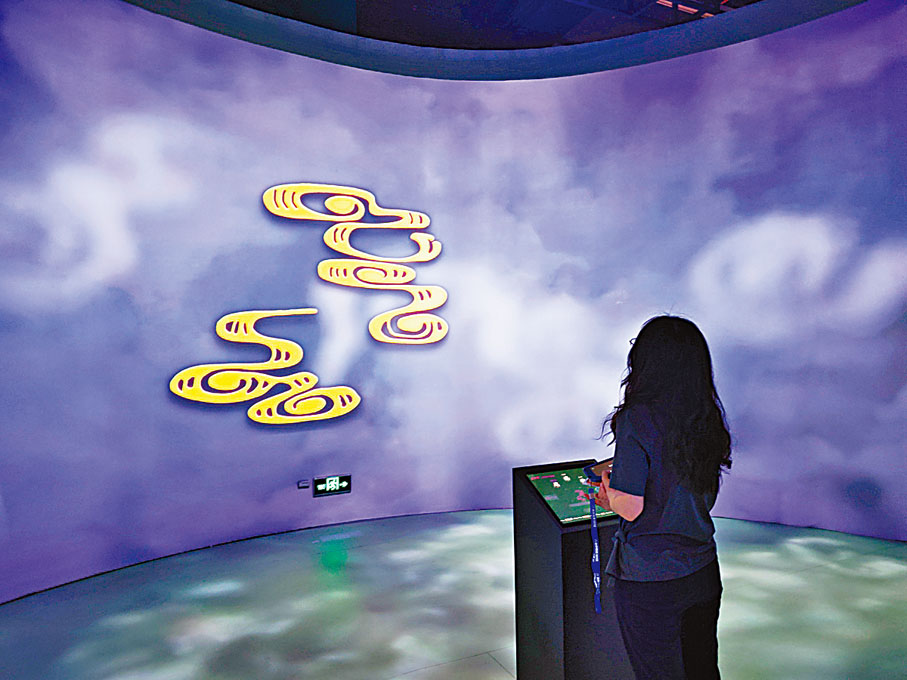

朱曉雲表示,展覽突破常規展陳手段,綜合運用高清三維掃瞄、超高清顯示、人工智能、紅外感應、AOA定位、增強現實、環境監測等技術,通過數字手段直觀呈現文物高清細節和科學研究成果,讓觀眾從單純的參觀者變成探索者、參與者,從視、聽、觸、互動思考等多維度深入感受犀尊所承載的價值。例如,現場觀眾可通過小孔成像觀察犀尊身上的「錯金銀」紋理,體驗科學家的感覺。

同時,展廳內再現了文物採集、應用場景和數字運行平台,通過對人、物、環境的透徹感知,融合分析,實現智能管理,並通過互動設備將數字展廳與陳列原文物的「古代中國」展廳聯動起來,使觀眾的視野從一個展覽延伸到多個展覽,在感悟歷史的同時,切身體會到現代技術帶給博物館的無限可能。

國家博物館數據管理與分析中心主任李華飆介紹,目前,國家博物館文物三維採集主要是利用高精度非接觸式掃瞄儀完成模型點雲數據採集,並通過精準紋理映射方式完成模型的高清貼圖。在此基礎上,再對文物三維模型進行渲染,最終形成渲染級、瀏覽級、研究級、複製級數據資源,以滿足不同程度的數據需求。

科技助力觀眾探索歷史

藏品的三維數據在博物館多種場景中得到使用,助力博物館藏品管理、展覽,科研、文保、社教、文創等各領域發展。李華飆舉例稱,通過3D打印,高速、便捷地將藏品數字化模型轉化為實體,為藏品修復、複製,以及可觸摸式科普展示等提供更多可能;以多感官沉浸式交互顯示全息金字塔為代表的多種虛擬成像技術,豐富了藏品的虛擬展示和互動形式。此外,藏品的數字化模型,還可以廣泛應用於在線展示、沉浸式展覽,以及文物虛擬修復和數字化保護等眾多領域,為藏品的長久保存,永續利用,提供了廣闊空間。

據悉,去年國家博物館率先建成了博物館綜合運行工作平台,實現了博物館關鍵要素從物理空間到數字空間的映射。作為智慧博物館的縮影,展廳可視化大屏圍繞實時位置、熱力信息、參觀軌跡、熱門展項、環境指標等五個主題,實現對人、物、環境等展廳運營要素數據的感知、分析和智慧融合,為實現展廳動態運維、保障文物安全、優化觀展環境、提升展覽體驗等提供有力的數據參考。觀眾與各展項之間的互動、知識點獲取效率,以及滿意度等也得到實時呈現,真正讓觀眾成為展覽的一部分,讓數據賦能智慧博物館建設。