九龍城主題步行徑 邊走邊聽龍城故事

【大公報訊】記者鍾佩欣報道:九龍城區蘊藏寨城、廟堂等不同文化,傳承市民珍貴歷史的社區故事。全港最長、超過6.5公里的九龍城主題步行徑工程竣工,五個路段途經宋皇臺花園、牛棚藝術村、紅磡觀音廟等地,還有新設計的燈柱、資訊指示牌和擴增實景(AR)技術設施,向公眾介紹區內重要的歷史建築和設施。主辦單位表示,不定期舉辦導賞團,有意參與市民及旅客可於「躍變·龍城」官方網站查詢及報名。

耗資8000萬 設五主題路線

「躍變·龍城」九龍城主題步行徑獲市區更新基金撥款近8000萬元,由聖公會福利協會負責營運和設計,由街坊及地區人士參與組成義工隊。步行徑路線經過九龍城、土瓜灣、紅磡等地,沿途設有資訊指示牌,還有特別的燈柱裝飾、欄杆設計等。遊人用手機掃描資訊牌,即可聆聽聲音導航細說不同故事。

參與聲音導航的田哥,自小在九龍城長大,形容小時候雖然居住在板間房,但日子過得很開心。當年自來水供應斷斷續續,10伙居住50多人,要排隊取水,鄰居相處「有很多口角,但好團結、真的好開心!」

步行街導賞團領隊之一的寬姐說,最喜愛的九龍城景點是廟堂。她小時候居住在旺角,記得嫲嫲牽着她的小手到九龍城的觀音廟拜神,由於嫲嫲紮腳,遠行一定要乘搭人力車,而她當時年紀還小,兩嫲孫可以一起坐在人力車上。現在每次帶領導賞團,每當經過觀音廟,她都會想起這段與嫲嫲相處的開心回憶。寬姐期望,透過導賞講述自己的九龍城故事,可讓市民在遊覽時更有代入感,對九龍城認識更深。

在九龍城主題步行徑附近經營生果零售店的莫小姐說,近月該區旅客明顯增多,「那些人經過,都會停下腳步看看欄杆、地面裝飾。」她又認為這種深度遊體驗,可讓旅客更了解九龍城歷史,有助帶動地區人流,也有助提升商戶的生意額。

步行徑項目於2018年展開,昨日舉行揭幕禮。市區更新基金董事會主席倪錫欽表示,這條步行徑是基金成立至今撥款最多、歷時最長的項目。聖公會福利協會表示,步行徑過去合共舉辦超過760場活動,接觸多達8.5萬人次。

發展局局長甯漢豪表示,市區更新並非單靠將老舊的樓宇拆卸重建,同時也要活化舊區,為舊區帶來新動力。市區重建局已在九龍城先後開展24個重建項目,在重建舊樓的同時,重新規劃該區交通路線及設施,為居民帶來更大社區裨益。

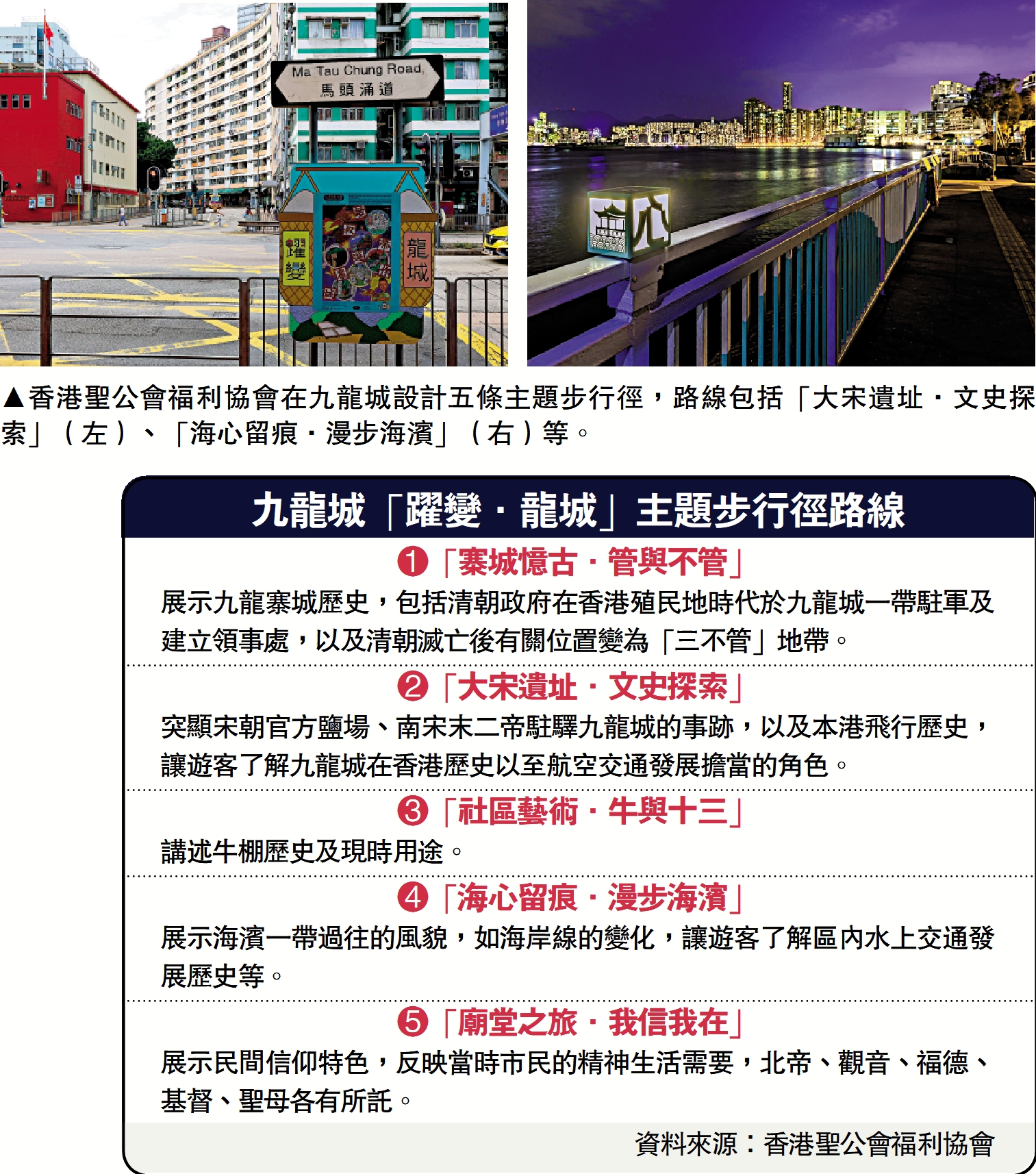

九龍城「躍變·龍城」主題步行徑路線

❶「寨城憶古·管與不管」

展示九龍寨城歷史,包括清朝政府在香港殖民地時代於九龍城一帶駐軍及建立領事處,以及清朝滅亡後有關位置變為「三不管」地帶。

❷「大宋遺址·文史探索」

突顯宋朝官方鹽場、南宋末二帝駐驛九龍城的事跡,以及本港飛行歷史,讓遊客了解九龍城在香港歷史以至航空交通發展擔當的角色。

❸「社區藝術·牛與十三」

講述牛棚歷史及現時用途。

❹「海心留痕·漫步海濱」

展示海濱一帶過往的風貌,如海岸線的變化,讓遊客了解區內水上交通發展歷史等。

❺「廟堂之旅·我信我在」

展示民間信仰特色,反映當時市民的精神生活需要,北帝、觀音、福德、基督、聖母各有所託。

資料來源:香港聖公會福利協會