新聞故事/漁民世家龍舟精神 「我們拚足三代人!」

嘭,嘭嘭,嘭嘭嘭嘭嘭,嘭嘭……

鼓聲震天,熱血沸騰的健兒奮勇划前,手中的船槳彷彿是身體的一部分,身下的龍舟像是裝了推進器……

「點解堅持幾十年?因為好鍾意那種齊心向前的感覺,同埋真是有種傳統文化的傳承感。」有漁民子弟三代人都參與賽龍舟,為龍舟投注了滿腔熱忱,更不時父子兵齊齊上陣;有漁民甚至視龍舟為「第二生命」,認為對漁民來說,賽龍舟就是一種身份象徵和不可分的意義。\大公報記者易曉彤、伍軒沛(文) 何嘉駿(圖)

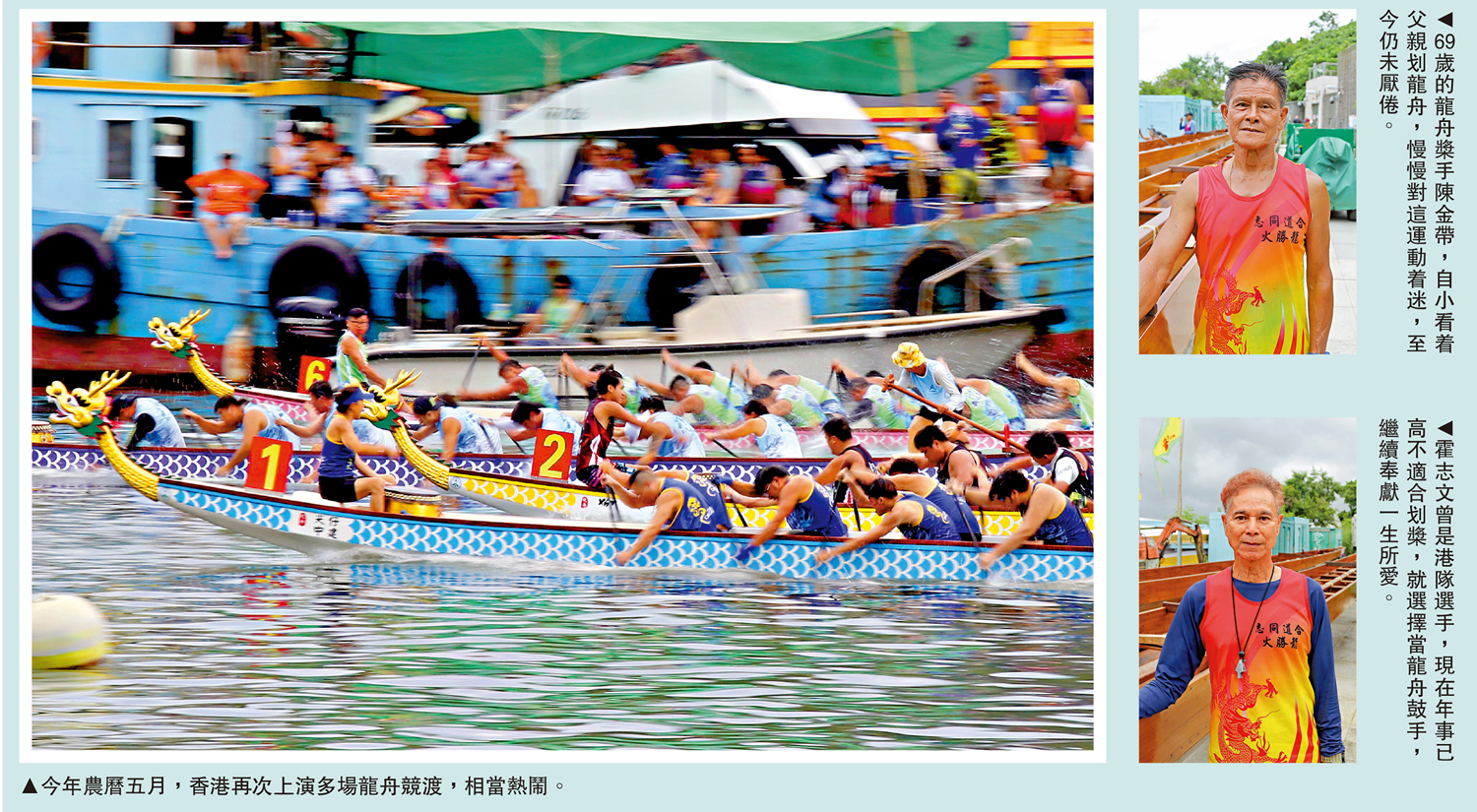

整個農曆五月,香港大小規模不一的龍舟競渡活動此起彼落,疫情後首年的龍舟公開賽,熱鬧程度更勝往年。

鼓聲一響,浪花四濺,在上周六的南丫島龍舟比賽中,一眾龍舟健兒盡展風采。「扒龍舟作為一種競技,不能只靠個人能力,更需要的是團隊協作、團結精神,否則難以取得好成績。每次比賽到達終點,心情就會很興奮,足以抵銷了每次操練的辛勞。」龍舟槳手陳金帶今年已經69歲,但對龍舟的熱情絲毫不減。

陳金帶是漁民子弟,從小看着父親扒龍舟參加比賽,在長輩的言傳身教下,他從小對龍舟競渡着迷,「鍾意到飯都唔使食。」他說,小時候每逢臨近端午節,香港仔便會有不少龍舟密鑼緊鼓地操練。

漁民深繫情感紐帶 父子檔上陣

以往漁民的社會地位較低,且生活也比較貧窮,扒龍舟是一種難得的娛樂,深受漁民熱愛,陪着一代代漁民成長。陳金帶認為,龍舟文化亦是一種水鄉情誼。現今漁民大部分都上岸生活,以往跳過兩條船就能見到的老朋友,如今分散各區。每逢端午,就是這群水鄉漁民聚首一堂的日子,這種情誼從龍舟競渡裏代代相傳,成了漁民子弟與一方水土形成了獨一無二的情感紐帶。

龍舟競渡,更藏着傳承精神。陳金帶和父親都是龍舟好手,陳金帶兒子從小受薰陶,也是龍舟健兒,更經常父子兵上陣,「以前爸爸扒左邊,我扒右邊,大家互相打氣,現在就是兒子扒龍頭,我扒龍尾」。陳金帶認為,這種傳承非常重要,除了連接家人,更是傳承了一眾傳統文化,傳宗接代,代代相傳。他榮幸這種中華傳統文化可以在自己家庭和社會上得到承傳,「龍舟陪伴了我一生,除了家庭和事業,扒龍舟是我心目中的首位」。

「龍舟不單能感染漁民,即便是普通人,只要看上一次現場,也會被那種熱烈的氣氛感染。」龍舟,同樣划過了今年71歲的霍志文的大半生。如今是龍舟鼓手的霍志文,從小就沉醉龍舟競渡,更曾擔任龍舟教練和港隊龍舟選手。「小時候看銅鑼灣的龍舟比賽,那種岸上震耳欲聾的喝彩和來自船上同心緊盯終點的銳利目光,使人熱血沸騰。」兒時的霍志文,已經拿着手上的烏蠅拍,坐到扒完龍舟的叔伯們的大腿上學着比畫,「可好玩了」。

71歲前港隊選手 轉做鼓手再拚

霍志文曾於2002年加入港隊,每周有5天時間都要進行操練和體能訓練,每次2小時,「都好辛苦,但能夠代表香港去各地參加龍舟比賽,為港爭光,我覺得好光榮」。

「自從香港在1976年舉辦了首屆國際龍舟邀請賽後,龍舟文化逐漸推廣到全世界,越來越多的國家紛紛效仿舉辦龍舟賽事。每次香港的國際龍舟邀請賽都有很多來自世界各地的隊伍參加,見到龍舟運動被更多的外國人認識和喜愛,我感到驕傲和自豪。」霍志文認為,「香港將龍舟文化推得好前沿,現時龍舟運動已經成為亞運會比賽項目之一,龍舟文化必定可以繼續發揚光大!」

「龍舟的精神在於團結,大家能夠一班人、一條心、一支槳,一起拚搏並獲獎,非常難得。作為一個普通市民,能代表一個社團獲獎已經是很高的榮耀。」如今霍志文年事已高,並有長期病患,不適合劇烈的划槳運動。但熱愛龍舟的他,當起了鼓手,「最希望把我畢生的經驗和技巧,傳授給後輩。身為炎黃子孫,希望大家可以繼續效法龍舟人的精神,將龍舟運動發揚光大,生生不息。」