今年捐肝僅14宗 逾60病人待救

高峰一年約百宗 醫管局研器官移植擴至心臟死亡

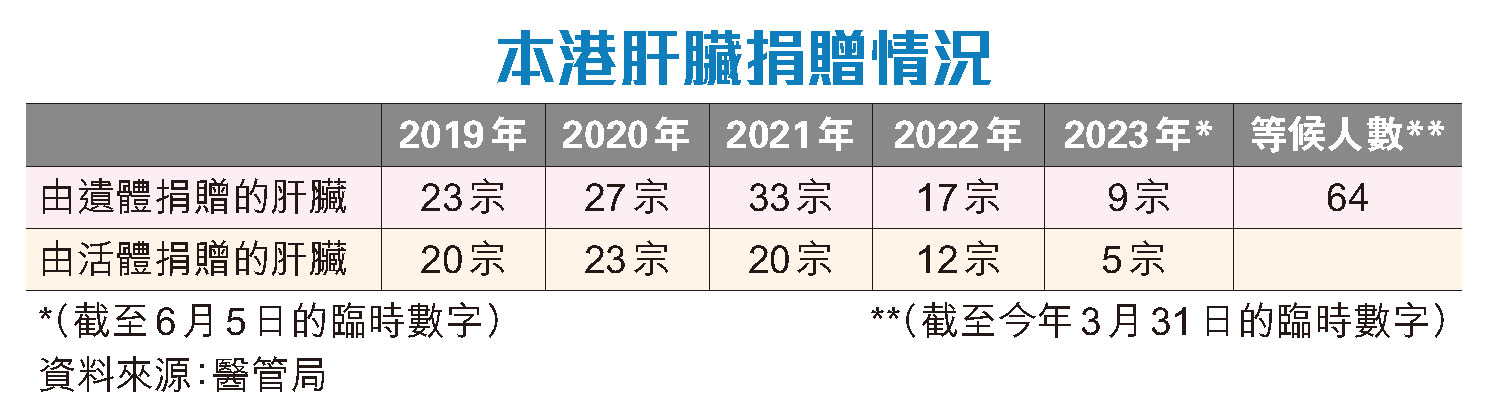

「器官捐贈不單延續一條生命,更能拯救背後一個家庭。」8年前獲「有緣人」捐出肝臟續命的港人黃先生深明疾病帶來的煎熬和絕望,一顆器官是患者黑暗中一線曙光,是無私的大愛,更是對生命的尊重。惟疫情下,香港器官捐贈數字持續下降,其中肝臟捐贈由2010年高峰一年約百宗跌至去年僅29宗,今年肝臟捐贈僅14宗,卻有64名病人正輪候換肝。為紓緩器官捐贈供不應求,醫管局正研究允許心臟死亡者捐出皮膚及眼角膜等以外的其他器官,料初期每年可多5至10宗屍肝移植手術。

醫管局昨舉行以「肝臟移植,拯救生命延續愛」為題的記者會,講解本港肝臟移植手術的情況及器官捐贈的意義。8年前接受肝臟移植的黃先生現時是肝臟移植協康會會長,在重獲新生後,他持續關心肝臟病人的需要,以同路人身份聆聽及關懷肝病病人,「同病房的一些病人根本等不到做器官移植的那天,前一天還和隔離病床的病人聊天,之後一天起床就發現他已經離世。」

對於近日取消器官捐贈的風波,他說尊重每個人決定,「但如果你當初選擇願意捐贈器官初衷是希望幫人,那麼取消(登記)時,就要思考現在為何又作出(取消捐贈)這個決定。」

7年前接受肝臟移植手術的謝先生,因先天功能欠佳需長期服藥,直至一次因發現肝酵素過高,入院治療後獲告知需接受肝移植。

絕望中獲捐肝 要活好每一日

等候期間謝先生身體日漸腫脹,後期體重由70公斤增至90公斤,生命危在旦夕。絕望中一個家庭捐出適合的屍肝,令他續命至今,「好感激佢哋,令我得到呢個肝……現在要活好每一日。」

惟據醫管局數據,近年捐贈肝臟數字呈下降趨勢,從2021年的53宗降至去年的29宗。瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳指,截至昨日今年肝臟捐贈僅14宗,包括9宗屍肝捐贈,遠低於過去每年平均約35至40個屍肝,但目前醫管局卻有64名病人正輪候換肝,大部分患者只能等一至三個月,形容供不應求趨勢加劇。她解釋,輪候肝臟移植病人存活時間較輪候腎臟移植病人為短,「因為無法用其他方法如洗腎、洗血等代替器官功能,部分病人等了一兩個星期後,若無匹配肝臟,就會因末期肝癌併發症不幸離世。」她呼籲市民支持器官捐贈,強調拯救的不僅是一個人,而是一個家庭。

黃續稱,疫情是導致近年器官捐贈數字下降原因之一,加上港人飲食西化,由酒精及脂肪肝引起的嚴重肝臟疾病增加,而該類肝臟疾病的患者難以進行活體移植手術。香港現時只接受「腦死亡者」的捐贈肝臟、腎臟等器官,心臟停頓者多數僅能捐贈皮膚、骨骼及眼角膜等組織。她透露醫管局正研究允許心臟死亡者可捐出其他器官,指現在內地、歐美多個國家均接受腦幹或心臟死亡的器官捐贈,故希望不久將來香港能將器官捐贈準則擴展至心臟死亡捐贈者。另她指,醫管局通過與內地合作將跨境器官移植互助機制恒常化能擴大器官來源,可拯救更多生命。