從紋飾的語言 探索中亞當代藝術

香港文匯報訊(記者 黃依江)中亞紡織文化歷史悠久,綁染、羊毛氈、刺繡、補花氈等各種紡織技藝,伴隨着獨特的樣式、紋路,構成了複雜而獨特的紋飾語言。CHAT六廠推出全新2023春季項目展覽「雲、權力與紋飾—中亞織行」,展出26組來自中亞藝術文化創作者的作品,探索中亞藝術家和設計師是如何運用紡織品來作為文化保存、回應社會和展示凝聚力的媒介。

是次展覽分為兩個部分,「雲與權力」由王慰慰客席策展人斯拉夫與韃靼、由宓聯合策展,亞歷珊卓·崔策劃了「縫線:對紋飾的重新想像」,兩部分先引領觀眾縱觀中亞當代藝術群像,再深入討論傳統紋飾如何與政治、社會和文化相互影響。

打破對紋飾的想像

紋飾與編織有關,編織一定以繩線嗎?由米迪娜·巴薩格利與卡康婭創作的《那時會有自由嗎?》參考了中亞遊牧文化中傳統蒙古包的設計,對於步入其中的觀眾,系統就會自動掃描他們身體和面部以產生特定的聲音組合,藝術家將演算法所產生的聲音稱為「紋飾」,也就是說,這樣的紋飾由收集的數據「編織」而來,不再限於傳統的裝飾意義。作品揭示了我們生活於這個高度科技化社會所面臨的風險,演算法與手工藝相遇,代表着現代理性科學與中亞遊牧文化古老信仰之間的二元對立。

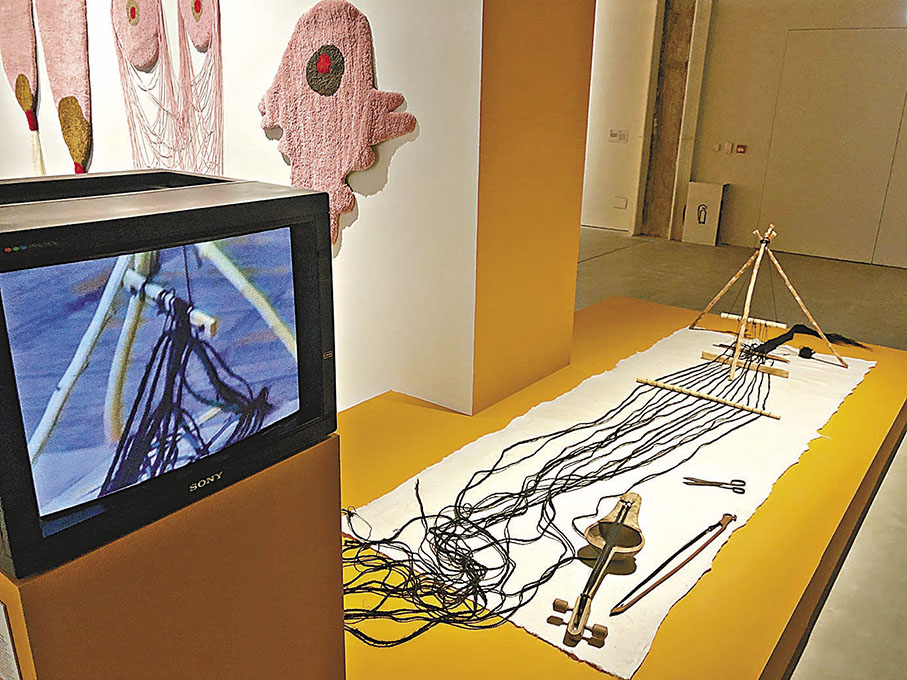

古爾娜拉·卡斯馬利耶娃與穆拉特·朱馬利耶夫兩位藝術家的紋飾則是誕生於髮辮之間。裝置作品《告別之歌》所展示的影片記錄,來自他們二人於2001年在柏林世界文化中心的《告別之歌》演出:卡斯馬利耶娃身着傳統吉爾吉斯長袍演奏傳統弓弦樂器「kyl-kyyak」,手提紡車擺在一旁,從紡車延伸的毛線與卡斯馬利耶娃的40股辮髮辮織在一起。蓄髮辮是吉爾吉斯婦女的傳統,她們的頭髮猶如馬毛,可以用來製作套索、取代繩子,已成為某種不再屬於身體之物。表演結束時,藝術家剪掉髮辮,象徵與過去和傳統斷絕聯結,「告別過去,迎接未來,這是一種抗議、反叛,一種想要改變和擺脫過時傳統的渴望。」卡斯馬利耶娃解釋。

聚焦女性敘事

展覽對中亞女性藝術家的聚焦,揭示了曾被主流敘事遮蔽起來的重要力量。從時裝設計師兼記者娜茲·貝格拉利設計的長袍,到娜茲利雅·納基莫娃的羊毛氈作品,以及艾希莎·沙迪諾娃將衣領與畫布融合的星形馬賽克,無不訴說着女性藝術家對於社會議題、時代變化以及歷史與現在的思考與觀點。一些藝術家的視角細小獨特,生動呈現出女性的角色在她們人生中的轉變。

藝術家烏米達·阿赫梅多娃的個人收藏項目《嫁妝的天真藝術》,呈現她收集於塔什干跳蚤市場的刺繡紡織品,她稱之為「Naive」(天真):「烏茲別克有着豐富的棉絲刺繡傳統,『Naive』是其中為婚禮而製作的刺繡圖案,植根於烏茲別克女性的紡織文化,也是她們從成長至成熟中重要的一環。」她也提到,收藏作品是誰所作已不可得知,而且這種刺繡品在2000年後便難以尋得,認為社交媒體的出現,令記錄可以另一種方便的形式進行,原本以手工製品傳遞智慧和家族記憶的文化習俗開始消失。

展覽:雲、權力與紋飾—中亞織行

展期:即日起至5月21日

時間:上午11時至晚上7時(逢周二休息)

地點:荃灣白田壩街45號南豐紗廠CHAT六廠