科學講堂:腫瘤細胞上標籤 追蹤演化查藥效

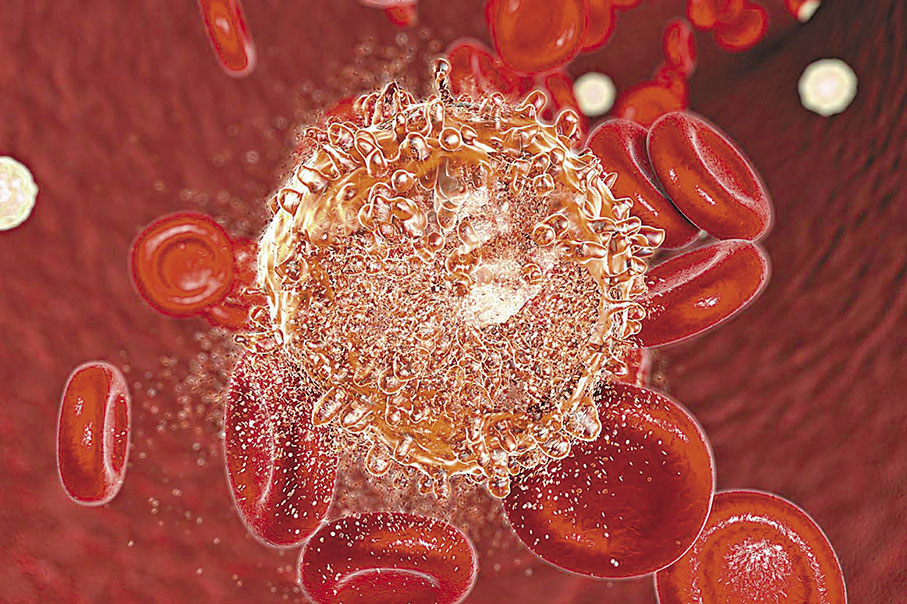

我們與癌症「打交道」已久,但時至今日還是未能完全與之抗衡。香港衞生防護中心的數據顯示,2001年至2021年間,香港因為惡性腫瘤而逝世的人數最多。研究人員一直不遺餘力地開發應對癌症的方法,今次就跟各位分享一種為癌症腫瘤加上標籤的技術,可以更容易追蹤腫瘤細胞在人體之中的動向。

加入特定蛋白質 觀察後代尋來歷

能夠追蹤腫瘤細胞在人體中的改變與擴散,對研究癌症的抗藥性十分重要。縱然一些療法能夠在剛開始的時候有效壓抑腫瘤細胞,但其後往往會出現抗藥性,以致療法不再有效。要深入了解抗藥性在什麼時候開始、在哪些癌細胞中首先出現,就需要追蹤癌細胞的演化,知道昨天哪些細胞分裂成今日的什麼細胞。

早在1973年,生物學家就在思考相類的問題。當時他們把黑色的墨水注射進水螅這種淡水無脊椎動物的身體之中,靠着觀察這個黑點,就可以知道細胞其後的變化。

到了近代,我們對生物化學的認識增多,黑色墨水的功能已經可以改用核酸和蛋白質來擔任。研究人員能夠把特定的核酸或蛋白質加到細胞之中,就好比為細胞加上標籤,經由這些特定的核酸或蛋白質,從而可以認出那些細胞來。而且經由細胞分裂而產生的「後代」細胞也會留有這些標籤,容許我們追查細胞的來歷。

不過,這個技術以往有一個不完美的地方,就是確認細胞標籤的時候,過去要先將細胞破壞來進行基因排序,因此無法把這些細胞留下來繼續觀察未來的變化,或留作其他實驗之用。這也代表着,過往癌細胞一旦被拿來分析,我們就無法繼續監察它們以後的改變,不能記錄抗藥性是如何出現的。

熒光蛋白研癌症 證實標靶致抗藥

時至今日,技術進一步發展,分析細胞已經不再需要將其破壞,科學家們甚至可以把細胞隔離出來,再植入實驗室的動物樣本中繼續研究抗藥性;也可以與基因編輯技術結合,例如將被標籤的細胞跟發出熒光的蛋白質連結,好讓我們更容易觀察細胞的動向。

奧地利學者Anna Obenauf就利用這個技術來研究皮膚癌細胞,並於2021年發布成果:研究中的皮膚癌細胞,在經歷標靶治療的過程中慢慢發展出抗藥性。這是一個驚人的結果:一般來說,我們只認為抗藥性和電療、化療有關,而標靶治療不會誘導出抗藥性。

為腫瘤細胞加上標籤,也容許我們更有效地研究不同癌症療法在動物身上的效用。過往的經驗顯示,在培養皿中有效的療法,不一定在活體動物身上有相同的效果。德國的腫瘤學家Barbara Grüner就把接受過不同療法的癌細胞注射進實驗室老鼠身上,再察看兩天後的情況。經由標籤確認,可以量度出哪些癌細胞的數量減少,從而反映哪些療法有效。經由這些標籤的幫助,Grüner只需36隻老鼠就能夠測試712種化學物的功用;如果用傳統的方法,往往需要利用數百隻老鼠測試才有相類的結果。

隨着科技的發展,我們對癌症的處理已經進步了不少。雖然看來好像還要下不少苦功,但希望在不遠的未來,要面對癌症之苦的病人可以大量減少。

◆ 杜子航 教育工作者

早年學習理工科目,一直致力推動科學教育與科普工作,近年開始關注電腦發展對社會的影響。