東西交融凸顯地域特色

逾百件新疆精品文物盡顯 「華美之疆」

「五星出東方利中國」錦護臂、虎形圓金牌、唐彩繪駝夫俑、彩繪伏羲女媧畫……秦始皇帝陵博物院文物陳列廳推出「錦繡西域 華美之疆——新疆文物精品展」,來自新疆維吾爾自治區博物館的136件(組)精品文物,不僅展現了古代新疆獨具特色又多姿多彩的歷史文化,更實證了自古以來,新疆和內地各民族共同鑄就的文化相通、血脈交融、命運相連的歷史史實。本次展覽持續到2023年3月31日,線上展覽亦同時開展。展覽分為「絲路雛形」「絲路華章」「絲路梵音」三個部分,136件(組)展品包含陶器、銅器、絲織品、金銀器、木器、佛造像等不同種類的文物。主辦方亦運用視頻、微動畫、投影等多媒體展示手法,幫助觀眾更好地了解文物背後的故事。◆文、攝 香港文匯報記者 李陽波 西安報道

西周紋彩陶豆筆法寫意

距今5000至3000年前後,新疆各地先後進入青銅時代,隨着不同地域人群間的交往和物質文化的交流,特別是甘肅、青海地區的彩陶文化和粟作農業技術的向西傳播,深刻影響了天山南北多元文化的發展。商代時,中原與西域有了玉石交易,絲綢也最晚在戰國時期傳入西域,而從源於公元前十九世紀哈密天山北路出土的彩陶中也不難發現,新疆境內發現年代最早的彩陶與河西走廊同時代的彩陶同根同源。

此次展覽展出多件彩繪陶器,特別是其中一件西周單耳變體羊形紋彩陶豆,為手製夾砂紅陶,1986年出土於新疆哈密。陶豆是古代的一種陶製食器,形似高足盤,或有蓋,用於盛食物,盛於商周。這件陶豆口沿至腹部有一小耳,通體紅衣黑彩,上腹部及口沿處繪一條水波紋,內底似飾兩隻變體羊形紋,雙角捲曲,兩羊體於底中心呈十字相交狀,筆法寫意,藝術風格獨特。

錦護臂匠心獨具

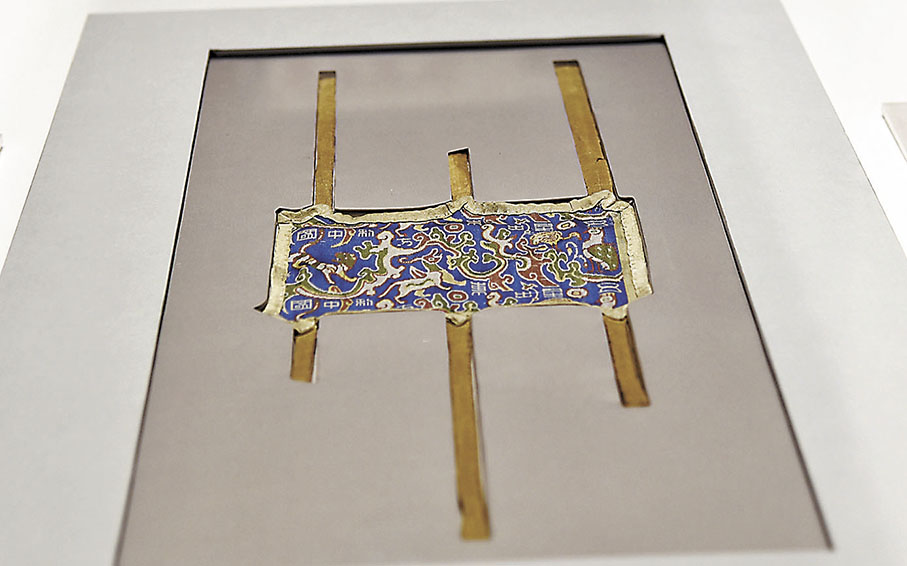

考古研究發現,先秦時期,新疆地區就有了毛絨纖維為原料的紡織手工業。漢代設立西域都護府後,絲綢之路日益暢通,東西方的紡織技術開始相互借鑒,促使新疆地區的毛紡織業得到新的發展。新疆各地出土的精美毛紡織品,展示着當時毛紡織業已達到很高的水平,並凸顯地域特色。本次展出的「五星出東方利中國」錦護臂,便是最典型的代表。

「這件文物是1955年10月在尼雅遺址出土,整體為長方形。」據新疆維吾爾自治區博物館講解員排孜來提·圖爾洪介紹,「五星出東方利中國」錦為古代射箭時所用護臂,其所用面錦色彩絢爛。古代工匠在祥瑞雲氣紋樣間,精妙織出鳳凰、鸞鳥、麒麟、白虎等瑞獸圖案,以及「五星出東方利中國」吉祥小篆文字和「五星」圖案。「織錦織造以白、青、黑、赤、黃五色絲線見出,對應『五星』的吉祥語和星紋設計,呈現與金、木、水、火、土五行的密切關聯,表達祈佑祥瑞的寓意。」

經紡織考古專家鑒定,「五星出東方利中國」織錦經密220根/厘米,緯密48根/厘米,織造非常厚實,經線密度大,為五重平紋經錦。特別是小篆文字在吉祥的雲紋,祥瑞圖案間巧妙設計,織造出來,顯現出漢代織錦設計製作的匠心獨具和技藝上乘。

虎形圓金牌靈巧生動

新疆古代先民在認識、利用、改造自然的過程中,不斷摸索總結出的經濟實用、構思巧妙、蘊含審美的發現和創造,涵蓋了農業、畜牧業、手工業等社會經濟、日常生活的方方面面。早在先秦時期,居住在天山南北的古代居民,就已經逐步掌握了採礦、冶煉、鍛鑄的技術,並顯現出技術工藝的進步和生產的規模化、產業化。

「快看這件虎形金牌 ,太靈動了。」本次展覽展出的一件戰國虎形圓金牌,吸引了眾多參觀者的目光。據介紹,這件文物1977年出土於烏魯木齊阿拉溝。金飾件皆用金箔模壓錘揲而成虎、獅形的紋樣,虎飾頭部昂首,前腿向前,整體呈圓曲狀,虎與獅形態生動,立體感強,製作工藝精湛,是當時最富特色的黃金飾物。

一同展呈的還有一件與虎形圓金牌同時出土的對虎紋帶形飾,其上兩虎張口怒目,前肢平身,後肢反轉曲至背部,作欲爭鬥狀,該文物上有小孔,推測為皮具或服裝上的裝飾。專家表示,阿拉溝處在古絲綢之路上,被稱為「天山道」,歷史上是遊牧民族、商旅必經之路。而包括新疆在內的古代北方遊牧民族,都普遍比較喜歡帶有虎紋色彩或猛獸黃金飾品,有可能是一種崇拜。

伏羲女媧絹畫構圖奇特

中國古代傳說中,伏羲和女媧是人類的始祖,創造了萬物。漢代中原多地墓室和宗族祠堂的供奉物中多刻畫伏羲女媧圖,而在新疆吐魯番阿斯塔那古墓群中亦出土了較為完整的伏羲女媧絹畫。

「這些畫像質地主要為絹製和麻製,大多用木釘釘在墓室頂部,畫面朝下,正對墓主,也有少數畫像摺疊包裹在墓主身旁。」排孜來提·圖爾洪告訴記者,畫像中的伏羲女媧形象非常生動,其中伏羲頭戴帕頭,左手握矩,女媧則束髮高髻,右手持規。他們上身相擁,下部的蛇身蛇尾緊緊扭纏在一起,四周環繞日月星辰。這些圖一般出現在夫妻合葬的墓穴中,既象徵祥瑞,也表示夫妻和順、至死不渝。

彩繪俑惟妙惟肖展現唐代藝術

除了金飾、織錦,此次展覽還展出了多件新疆博物館館藏唐代彩繪俑。其中,唐代彩繪泥塑跪坐女俑表現的是一位正盤腿而坐的侍女形象,頭梳高髫,身着紅綠兩色的襦衣和長裙。尤其是點面靨、描斜紅和塗唇等妝點,粉面含春 ,嫣然一笑,十分傳神地展示了唐代女子的風貌。另一件唐代彩繪駝夫俑,為一胡人男子像,濃眉深目,鼻高且挺直,頭戴白氈尖頂帽,身穿齊膝綠色袷袍,腳穿黑色長靴,兩臂彎曲向前並緊握雙拳,作牽引駝馬狀,英俊、堅毅,顯示了駝夫的樂觀和自信。

專家表示,此次展出的這些彩繪俑,不僅充分展示了唐代盛期各民族融合、中外文化頻繁交流的真實歷史,同時亦展示出當時社會文化生活的豐富性和多樣性,體現了唐代雕塑藝術的輝煌。

本次展覽也是秦始皇帝陵博物院繼「藏韻盛宴——西藏文物珍品展」之後, 「邊疆文物系列展」又一重要展覽。秦始皇帝陵博物院院長李崗在接受採訪時表示,兩千兩百多年前,秦始皇建立了第一個中央集權制的大一統王朝,千百年來,生活在中華大地上的各民族在互動交融中構建了文化多樣、國家一體的多元一體格局。「我們自2021年起推出的『邊疆文物系列展』,就是想用秦始皇帝陵博物院這樣一個特殊的平台,以文物展覽為載體,讓觀眾更好地體會中華文化的豐富性和多樣性,更加深刻地理解中華文明多元一體格局形成過程。」博物院院長李崗表示。

新疆:東西文化交流融會之地

新疆地處中國西北邊陲,亞歐大陸腹地,是中華文明向西開放的門戶。歷史上,農耕與遊牧,東方與西方,中原文化和西域文化,在這片沃土上長期不斷地碰撞、交流、融合,推動了新疆各民族文化的發展,留下了眾多聞名遐邇的歷史文化瑰寶。著名的「絲綢之路」亦在此將古代中國與世界聯繫起來,也使新疆成為多元文化交流融會之地。多年來,新疆樓蘭古城、交河故城、北庭故城、尼雅遺址、營盤墓地等重量級的考古發現,出土了大量珍貴文物。其中,紡織品、紙張、皮革、木器、玉器、金屬器、玻璃器等國家寶藏,展現了新疆璀璨的歷史文化和繁榮的絲路文化。漢唐時期的漢文官府文書和其他文字的簡牘文書資料、奢華的錦繡、精美的壁畫雕塑及內涵豐富的藝術品,則清晰而深刻地闡明,始終扎根於中華文明沃土的新疆各民族文化,是中華文化的重要組成部分。