中國正向人力資本大國轉型

內地人口61年來首現負增長 專家:不意味人口紅利消失

香港文匯報訊(記者 海巖 北京報道)在經歷新出生人口持續多年下降後,2022年中國出生人口跌破1,000萬人,人口自然增長率61年來首次由正轉負,全國總人口較2021年減少85萬人。人口專家表示,中國人口負增長趨勢可能將延續,但不必過於恐慌。中國正從人力資源大國向人力資本大國轉型,質量型人口機會厚積薄發,為中國經濟更加強勁持久的增長提供新動力源。

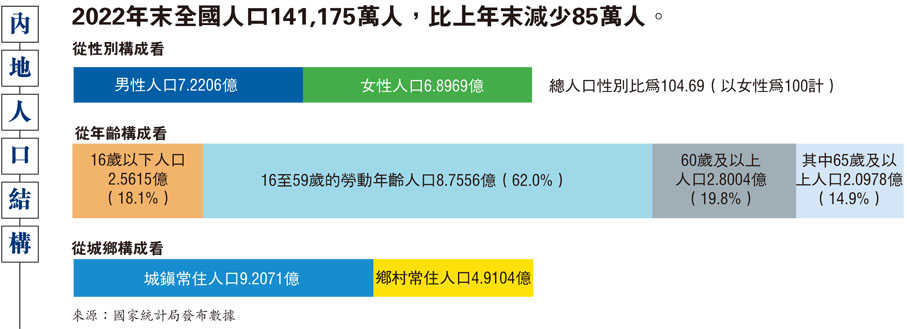

國務院新聞辦17日舉行2022年國民經濟運行情況新聞發布會,國家統計局局長康義介紹,2022年末,全國人口(包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口,不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員)141,175萬人,比2021年末減少85萬人。全年出生人口956萬人,人口出生率為6.77%;死亡人口1,041萬人,人口死亡率為7.37%;人口自然增長率為-0.60%。這是1961年以來中國首度出現人口負增長。

當前勞動力仍是供大於求

康義在發布會後接受訪問表示,人口負增長是經濟社會發展到一定階段以後的結果,很多國家也都在走這個路。2022年中國人口減少85萬人,主要還是由於新出生人口在減少,與生育意願下降、婚育時間推遲等有關係,與育齡婦女人口的減少也有關係,這些因素導致新出生人口減少。出生人口減少,再加上人口老齡化,導致了人口負增長。

人口負增長趨勢將延續

中國人口負增長的趨勢會延續嗎?康義對此說,「這個趨勢應該是成立的,但並不用太急着擔心這個問題。人口最主要的問題在於人口總量、人口結構與產業體系是否是相匹配的。當前中國勞動力總體上還是供大於求,並不是說人口總量減少,人口紅利就沒了。我們的勞動力素質還在提高,人均受教育水平已經接近11年了,和整個產業相匹配,這就是一個好的勞動力供給狀況。」

出生率下降是全球共同趨勢

廣發證券首席經濟學家郭磊分析認為,2022年中國人口總數減少,其中原因既有疫情的影響,全球不同地區近幾年出生率都出現較大幅度下降;同時也是人口周期的內生趨勢。

近年中國每年新出生人口數和生育率迅速下降,2000年以來前15年,每年新出生人口基本在1,600萬人的水平上下波動,2016年內地放寬「二孩」政策,當年出生人口上升至1,786萬人的歷史高點,但此後出生人口數快速下降,2021年只有1,062萬人,2022年跌破1,000萬人。第七次全國人口普查結果顯示,2020年中國總和生育率(即平均每個婦女在育齡期生育的孩子數)僅為1.3。學界研究通常認為,總和生育率達到2.1是保持人口總量基本穩定的生育更替水平,降至2.1以下,人口將出現負增長,低於1.5則掉入「低生育率陷阱」。

質量型人口機會厚積薄發

中國人口轉為負增長,南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新表示,這並不意味着人口紅利消失。早期將是溫和的人口減少,預測顯示,2035年中國總人口預計仍將超過14億人,2050年預計在13億人以上,中國仍是全球兩個十億級以上的人口大國之一。「中國的發展仍會沿襲人口規模巨大的慣性,人口規模巨大意味着潛在市場規模巨大,伴隨經濟持續發展、收入水平提高、消費能力強勁,由此帶來的超大市場規模不可估量。」

原新還說,中國正從人力資源大國向人力資本大國轉型,質量型人口機會厚積薄發,成為新時代經濟發展更加強勁和更加持久的新動力源。

「人口負增長的影響是長期的、漸進的、緩慢的,不必過於恐慌,但一定要及早規劃、積極應對。」 中國人民大學人口與發展研究中心研究員、人口學系主任楊凡指出,其他國家的經驗已表明,人口負增長一旦出現,人口總量持續減少的態勢難以在短期內逆轉。中國需要積極籌謀,轉危為機。

專家籲降生育養育教育成本

楊凡表示,要盡快研究和制定中長期應對人口負增長的發展戰略;要提高勞動參與率,穩定勞動供給,比如實施延遲退休政策,挖掘老年人力資源,加強對家庭支持力度,減少就業歧視,促進女性就業等。與此同時,挖掘人口質量紅利。一方面,進一步提高勞動力素質,從健康、教育等多方面開發人口質量紅利,從過去依賴人口數量眾多轉向挖掘「工程師紅利」;另一方面,推動創新,加快轉變經濟發展方式,加快建設與人力資源相匹配的產業體系,充分吸收大幅增加的高素質勞動力,促進經濟高質量發展。

另外,楊凡建議要全面降低人口流動成本,完善人口流動政策體系,減少農業轉移人口城市化、市民化的障礙,促進勞動力在地區間重新配置,提高勞動力配置效率。盡快實施積極的生育支持措施,降低生育、養育、教育成本,完善普惠託育服務體系,提升家庭生育意願。

2022年底中央經濟工作會議指出,完善生育支持政策體系,積極應對人口老齡化少子化。近期深圳等地也陸續醞釀出台育兒補貼等鼓勵生育政策。

「中國和印度都是人口大國,勞動力資源較為充沛。兩國應用好人口紅利,實現各自發展振興,並為人類未來作出更大貢獻。」

—中國外交部發言人17日回應「印度人口將超越中國」