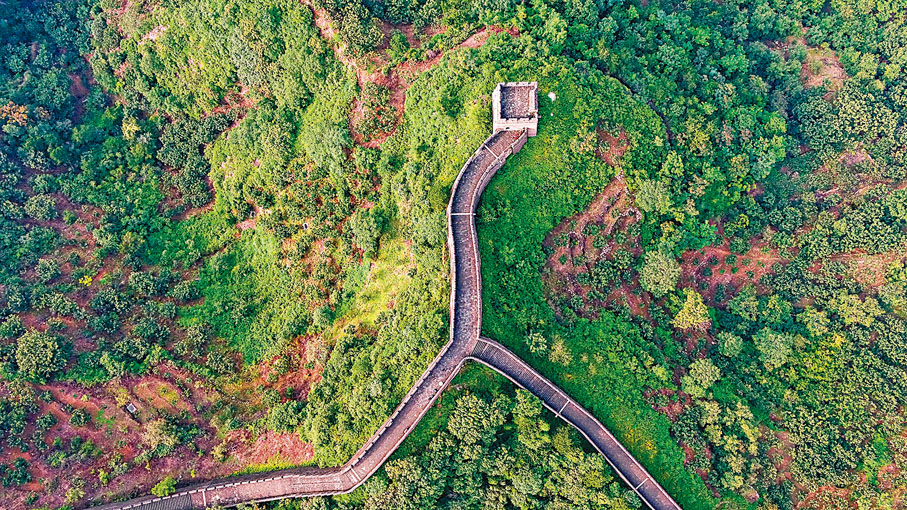

趙琛:長城兩邊皆故鄉 象徵中國大一統

作為人類有史以來歷時最久遠、規模最龐大的建築體系,及中國現存體量最大、分布最廣的世界文化遺產,長城以其上下兩千多年、縱橫十萬里的跨度,鑄就了博大精深的文化內涵和跨越時空的精神價值。作為中華民族精神生生不息的根脈,萬里長城在促進中華民族多元一體格局的形成發展、推動世界文明進程中都發揮了無可替代的重要作用。

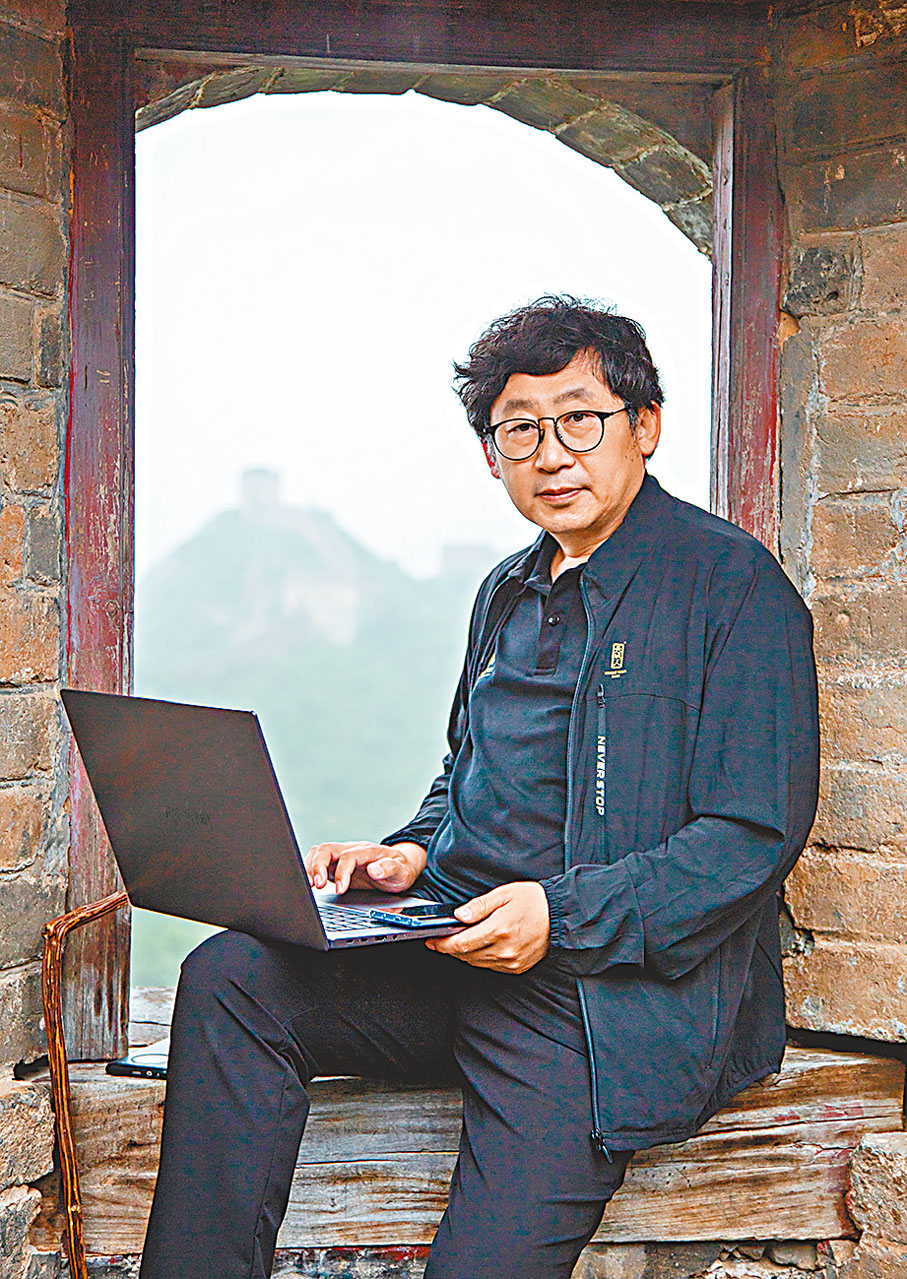

為何說「長城兩邊皆故鄉」?為何說長城是中華各民族共同創造的產物?長城何以成為中華民族多元一體和中國大一統的象徵?中國長城研究院院長趙琛在新時代再次聚焦長城,認為不斷賦予長城文化新內涵,具有極其重要的特殊意義。

「萬里長城」概念的形成

中國歷史上不同朝代對「長城」的稱呼不同。西周時稱為列城;春秋戰國時期的楚國稱方城,齊國稱長城;戰國時期稱為塹;漢代和唐代稱為塞;金代稱為界壕;元代稱為成吉思汗邊牆;明代則稱為邊牆。

中國歷史上秦、漢、明三次修築萬里長城。秦漢之間相隔88年,漢明之間相隔1,575年。

秦統一中國後,廢棄了內部隔離的長城,將秦、趙、燕北部邊境的長城連接起來,加以擴展和修繕,第一次形成了一條西起臨洮、東至遼東,長達萬餘華里的長城,萬里長城由此出現。從此,中國第一次有了「萬里長城」的概念。

漢朝棄用原秦長城部分,在燕趙長城基礎上繼續向西,連接秦長城的燕國、趙國部分,又經敦煌、陽關、玉門關直至西域修築漢長城。漢長城在甘肅河西走廊是「鑿空西域」,是在漢朝的西邊打開一扇窗,去了解西方世界。

1,000多年後的明長城東起鴨綠江畔虎山、西至居庸關,並以北齊、北魏、秦、漢、隋時期的長城為基礎,另外還修建了祁連山東麓至嘉峪關部分。

雖然「長城」的稱謂早在春秋戰國時期的齊國就出現了,唐代史書也有「長城」這一名詞,但是長城的概念直到近代才得以統一。

2019年12月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》,再次統一長城的概念,明確了「包括戰國、秦、漢長城,北魏、北齊、隋、唐、五代、宋、西夏、遼具備長城特徵的防禦體系,金界壕,明長城。」這個方案第一次明確將各民族先民所修建的具有長城特徵的防禦體系都歸納到長城概念中,明確了烽燧、戍堡、驛站、關隘、塹壕、長牆、敵樓及相關遺存統稱為長城,極大地豐富了長城的內涵。

對長城概念的認識應系統全面。歷朝歷代都在修建和沿用長城,它屬於層累的歷史建築,是不可分割的整體。從前對長城是單體認識,只認為長牆是長城,忽略了成串的戍堡和烽燧。長城作為一個帶狀建築,從時空上都不宜採用單體評價。只有將長城看作是一個層累建設並持續使用的整體,才能深刻理解萬里長城對於中華民族的長遠價值和重大意義。

構建人類命運共同體的歷史見證

回顧長城修築史可以看到,長城是中華各民族共同創造的產物,各民族先民各修長城、共護長城,都為形成、鞏固和發展統一多民族國家作出了貢獻。

漫長歲月裏,各民族先民都曾修築過長城,包括遼、金、元、清代入主中原時期。

因此,長城是中華各民族共同創造的產物,凝結着中國歷代各族民眾的心血和智慧。這中間,北魏、北齊、西夏、遼和金界壕都是各民族政權修建的長城。正是在長期不斷修築的過程中,萬里長城逐漸成為中華民族多元一體和中國大一統的象徵。

長城文化與人類命運共同體理念最契合的,無疑是絲路長城。在中國眾多長城資源中,最能體現長城開放包容、合作共贏精神的也是絲路長城。長城和絲綢之路兩個世界級文化遺產,縱貫東西、連通古今,給人以無限啟迪。

絲路長城是保障絲綢之路安全暢通、維護世界和平的設施,這也是兩千多年來絲路長城反覆修建的目的。從甘肅到新疆的絲路北、中、南線走向與長城高度重合,長達約8,700多公里,足見陸上絲路對於長城的依賴。

在絲路長城的護佑下,各民族文化乃至中西方文明得以交融,絲綢之路成為中華文明連接世界文明的紐帶,絲路長城沿線也隨之成為文化交匯的「高熱度」地區。自張騫「鑿空西域」,西漢「列四郡,據兩關」,中華文明由此遠播歐亞,多元文化在此和諧共生。可以說,長城在絲綢之路開闢了中西方經濟文化交流的坦途。敦煌莫高窟、雲岡石窟、玄奘之路這些文化之旅都有長城的守護,這都是中華民族努力構建人類命運共同體的歷史見證。

長城很古老,長城學卻很年輕。新時代,要用國際視野,從人類發展的高度重新審視長城,在夥伴關係、安全格局、經濟發展和文明交流互鑒方面繼續貢獻中國智慧和中國方案。 ◆文、圖:中新社