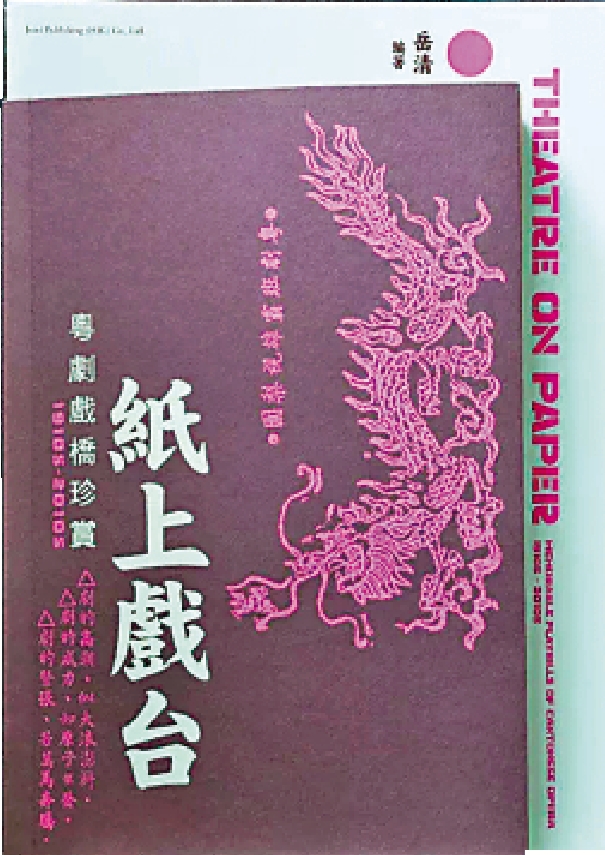

《紙上戲台》 再現粵劇百年變遷

《紙上戲台》是香港文化研究者岳清的著作,書中概括1910年至2010年間的戲橋,為粵劇研究者及懷舊文化愛好者提供了非常珍貴的粵劇史見證。粵劇戲橋不僅具有宣傳劇目及演出的功能,更是一種感知藝術形式在不同時代生命力的重要媒介。本書分六大主題,內含清末民初至今約一百份珍貴戲橋檔案,涵蓋港澳、兩廣地區,乃至東南亞及北美等海外華人社區,涉及戲院、戲班、劇目、名伶、廣告、裝飾諸多維度,是一部集粵劇表演、廣告宣傳、圖文設計的百年變遷之作。\大公報記者 劉旅程

百多年前,粵劇隨着第一批中國移民的腳步來到北美洲。加拿大的溫哥華,美國的三藩市、洛杉磯、芝加哥、波士頓及紐約等地的華埠,喜歡粵劇的人不計其數。美國國會圖書館美國民俗中心的檔案記載,第一個抵達美國的粵劇劇團「鴻福堂」,於1852年開始在三藩市演出,其後相繼有6家戲院開張,規模最大的大舞台戲院和大中華戲院,均有700多個座位,粵劇折子戲、長劇,幾乎每天都在輪番上演,成為早期移民的精神支柱。在美國1920年代便有男女合班,而香港直到1933年才有男女合班。

珍貴戲橋重見天日

至於越南、新加坡、馬來西亞等地,亦因華裔人口的廣泛支持,每於酬神節慶舉辦神功戲,令粵劇有發揮機會。薄薄的一紙戲橋,隨着年月飛逝,很多劇團、很多名伶已經被人淡忘。本書會以各地文化、設計概念、名伶留影、粵劇傳承、消失的戲院、票價變遷的角度,去追尋戲橋隱藏的小故事。

作者岳清對大公報記者表示,能夠完成這本書,得益於各個機構、收藏朋友的協力幫忙。因一封電郵探問,東莞少年兒童圖書館轄下粵劇圖書館的職員張樺,果斷地答應無償協助,先是允許使用該館的戲橋藏品,後來更加電郵400多張圖片過來,全是1970-2000年代的戲橋,慷慨地給作者作研究之用,令他受寵若驚。從該館的網頁介紹知悉,當中1950-1960年代的大量戲橋,是前輩花旦秦小梨逝世後,其家人把她多年來的珍貴私人藏品,贈予該館收藏。使我們了解到她過往在星馬一帶、美國等地演出的概況。她無私的奉獻,讓後輩便於研究分析。

收藏家朱國源,收藏了過千張戲橋,是不可多得的藝術財富。這些外人或許視為廢紙的戲橋,卻從每張戲橋中的戲班、演員、劇目窺見當年劇場的變遷、演出之習俗、劇目之安排以及時代背景和社會狀況,是可以拼湊出來的粵劇發展史。他說:「這些戲橋就如清明上河圖一樣,展示萬千生態,是活着的粵劇史見證。」

圖片:受訪者提供