HK人與事/香江夢 今昔情\鄧海超

即將在中環舉行的一個以沈平精擅描畫的香江景致為主題的展覽,展示畫家本地昔今的「情」與「夢」。在沈平油畫、水墨、水彩、鋼筆畫和速寫素描中,多見舊建築、街景、果欄、牌檔;亦不乏描畫民眾生息活動的場景。搭載市民穿梭往來的天星小輪、百載電車;宜人的維港景致、高樓大廈穿插的城市景觀、地標建設會展中心、金融大廈等和太平山天際線與中區摩天大廈的互相襯托和對比、充滿傳統特色的節慶,成為其個人風格的畫中情夢世界。他亦好從舊照片中發掘題材,如已拆卸的郵政總局、中央街市、中上環的昔日街景。黑與白、色與彩的水墨、鋼筆畫、速寫素描形成情夢交融的情感緬懷。

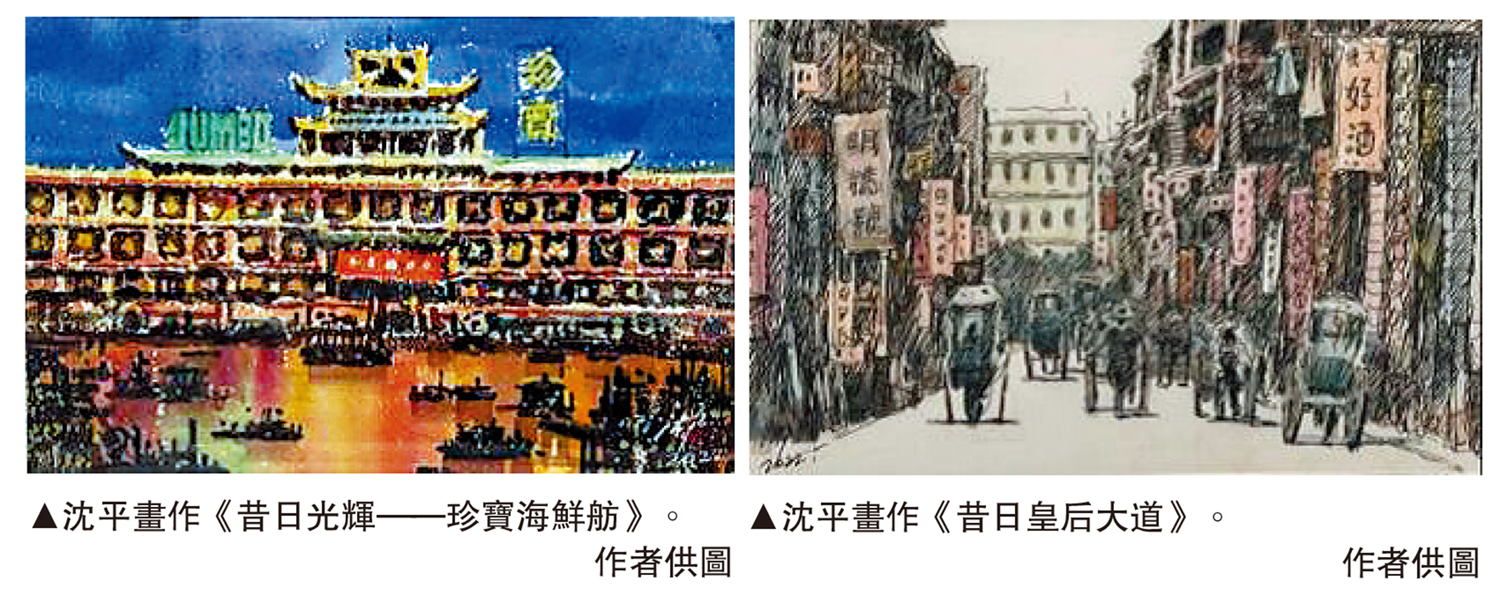

香港昔日是漁港,今日是國際知名的港海都市,維港景色深具魅力。展覽中多幀畫作以維港為題,既有艷陽夕照維港風光、灣仔會展、銅鑼灣舟艇簇泊的場景,也有紅帆駛過的夜景,古今情韻交織。昔日大都消逝,但在大澳水鄉,漁民仍生活作息在臨水而建的棚屋、船艇之上,在其中晾衣、曬魚及海產。棚屋曾一度為火災燒毀,後部分重建,至今已成為具有本土風情的旅遊景點。這些畫作呈視對原住民純樸生活情懷的體會。香港有不少古蹟舊區,盛載着集體回憶,昔日保育意識不強,有不少已遭拆卸,成為憾事,沈平對這些舊區、古建也獨有情懷,他從歷史圖片中發掘,藉着畫筆和想像將其活化紙上。多幀描繪舊日中上環街景的鋼筆素描,光線陰陽對比強烈,線條勾勒繁密,構圖層次深度遠近得法。他以攝影角度重現華洋店舖林立,人力車、汽車、挑擔販子穿梭活動其間,將過往市中心熙來攘往場景活現。原為醫館、武館、學校的灣仔藍屋;在舊區街道上偶見的舊樓商舖,這些已逝或倖存的歷史,均成為畫家心中昔今交錯的想像。

搭載市民往來穿梭的交通工具也是沈平鍾情的題材。在一八七四年引入香港的人力車(黃包車)是昔日常見的交通工具,乘搭價錢較貴,多為較富裕人家租用,而今只在旅遊景點綴數乘作遊覽用途。沈平筆下的「人力車」系列,描畫車伕或拉車、或駐車休息於街頭建築周邊,描繪細緻寫實,深具懷舊色彩。一八九八年成立的天星小輪是連接維港兩岸的渡輪,乘客悠閒渡海,欣賞維港美景,是一種獨特風景。開辦於一九○四年的「叮叮」電車,穿越港島多區,行車緩慢,「叮叮」鈴聲不絕,乘車眺望各區生活景致也是一種享受。沈平筆下的人力車、天星小輪、電車、舊巴士,正寄託了他對香江生活的情意結。

沈平描畫的彌敦道、中環街景,呈示大道上華光璀璨、五光十色的霓紅招牌和車輛人群的熱鬧都市風光。香港仔「珍寶海鮮舫」不是仿宮殿的畫舫,作婚宴飯局、旅遊娛樂的處所。隨着時遷世易,火劫天災,這艘代表富貴豪華的畫舫歲月催人,沉沒在大海之中,只留下唏噓片段。殘破的舊樓、鐵皮屋,則反映勞苦階層艱辛生活的處所場景,勾起昔日貧困人家搭建的鐵皮屋、木屋區的苦況,只求安身立命。如今香港生活條件大為改善,這些鐵皮屋、木屋區已逐漸蕩然無存,由豪宅屋苑取代;但仍有不少劏房戶居於一二百呎的陋房舊樓,令人惻然。沈平這些速寫素描,不只是實景寫生,更促使我們對貧富懸殊,民眾生活作出反思。其多幀描畫大牌檔、街市花檔、生果檔畫作,筆觸輕快流暢;大牌檔也是香港的特別景觀,在街邊販賣便宜茶餐食品、花朵、生果、衣服、雜貨,反映普羅大眾的日常生活。

沈平是一位不隨俗流的畫家,他不反對抽象前衛,但更醉心於寫實風格。他無論是油畫、水彩、寫生、素描,均反映了藝術家對人和事、情和夢的感懷。作為一位移居香港的畫家,沈平感恩此地,時空與共,藉着繪畫,訴說心中情懷。

作者註:「香港地──沈平近作展」於二○二三年一月五日至二日四日,在新藝潮畫廊(中環威靈頓街八十六至九十號通濟大廈二○一室)舉行。