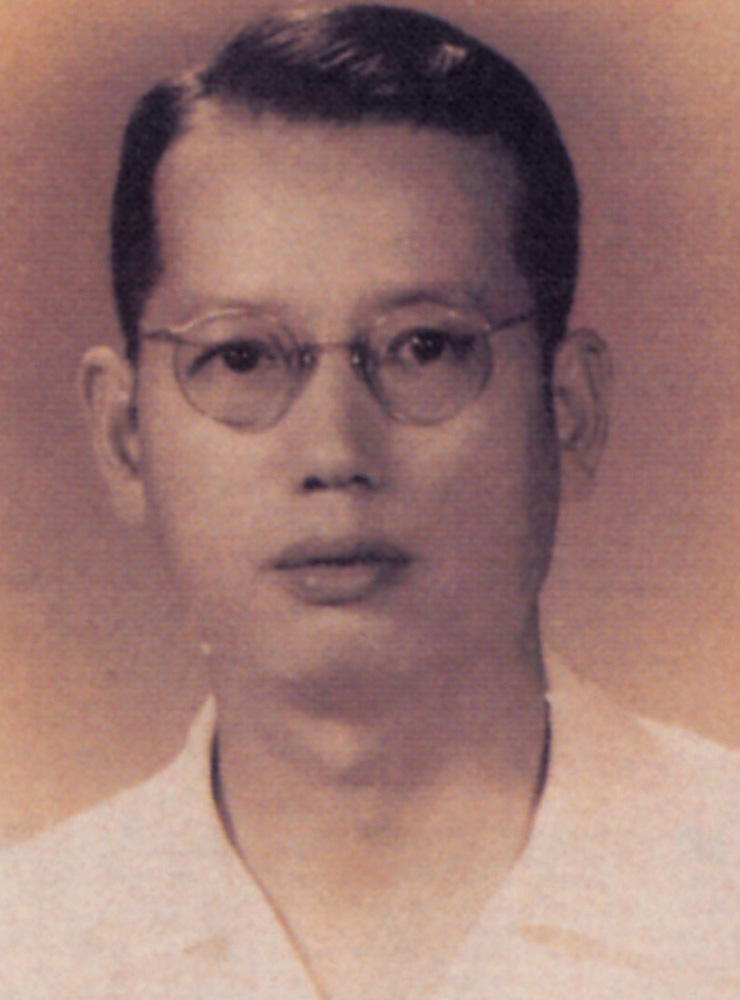

張振南茁壯成長奠基者

張振南,一九一六年於東莞簧村出生,上世紀二十年代初來港定居、讀書。一九三五年加入電話公司,於工程部總務部任職,年紀輕輕的他已熱心投入工運工作,為工人出頭抱不平。一九四一年十二月二十五日,日軍侵佔香港,所有工會工作者均已停工,工友們都陸續離開香港避戰。然而,張振南卻堅持留守香港,秘密聯繫各階層工人,團結工會力量,力抗日軍侵略、宣揚保家衛國訊息,並一如以往關懷各項工務,支援教育發展和各類與行業唇齒相依的社會運動。

一九四五年日軍投降,當時香港民生困頓、百廢待興、勞資矛盾與民族矛盾激烈尖銳,而這時的地下工運亦開始「浮上」地面,並迅速發展。「戰後失業嚴重,但物價騰飛……工資較戰前增加四倍,但物價卻增加七倍,工人生活苦不堪言,每天工作十二小時僅夠餬口。」今年八十六歲,曾與張振南並肩作戰的工聯會老人──現工聯會顧問潘江偉憶述。由於工人處於極度貧困和壓迫之中,他們均極渴望可改善生活和待遇,因此在戰後的一年裡,各個工會都開始復工,並陸續有新工會成立,在當時形成一股組織工會的熱潮。

除了工人遭到壓迫外,戰後工人面對的另外一個嚴峻的問題,就是子女失學嚴重,工會隨即的任務就是開辦學校。一九四六年八月,以張振南、朱敬文等為首的二十一間工會組成了「港九勞工子弟教育促進會」,創辦勞工子弟學校(簡稱勞校)。一九四七年九月,首間勞校誕生,並在短短的一年內增加至十二間,「但當時工人兒女入學年齡已十多歲,即十多歲才讀一年級。」可惜,勞校開辦不久,即受到當時港英政府的打壓,企圖解散勞校,至一九四九年五月,在工人、家長、教師和學生展開聲勢浩大的護校運動下,五間規模較大的勞校才得以保留。

毋懼打壓繼續向前

雖多番受到港英政府打壓,但工人卻沒有因為灰心或離開工會,反而變得更團結,並形成一股強大的力量,為工聯會的成立打下基礎。一九四八年初,二十二間工會發起組織工聯會。四月十七日在灣仔六國飯店舉行工聯會成立大會,並選出朱敬文為理事長,張振南為副理事長。大會還通過工聯會章程及確定「愛國、團結、權益、福利」的工作方針和任務。

為工聯會的成功創立作出重大貢獻的張振南,在工聯會成立後的第二年、第三年即眾望所歸成為理事長。「當時還沒有會長,而且每年換屆一次。」潘江偉說:「張振南是個很健談、廣交朋友和善團結人的工會領袖,他說話很有說服力,亦很有威信,為工聯會的創立作出重大的貢獻,亦令當時已擁有兩萬會員的工聯會打下強大的基礎。」可惜,由於當時工會受到港英政府嚴厲打壓,而張振南作為愛國旗幟鮮明的工聯會靈魂人物,更成為港英政府的眼中釘。一九五○年,港英政府便藉機趁張振南返內地期間,以「莫須有」的理由拒絕他入境。他於一九九八年十一月在內地逝世。