懷念高擎火把,呼喚黎明的詩人艾青/彭 齡 章 誼

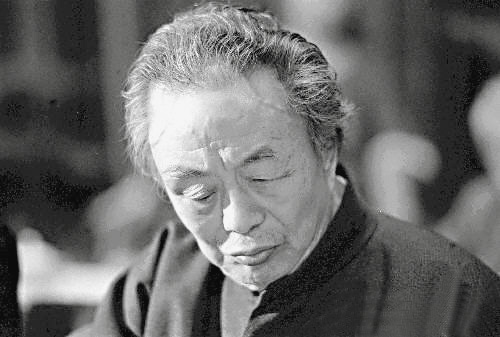

圖:詩人艾青 (資料圖片)

今年三月二十七日是艾青一百周年誕辰紀念日。儘管他已經離去十多年了,但我們和喜愛他的千萬讀者一樣,依舊時時懷念着他。

父親曹靖華與艾青抗戰時期相識於重慶,他們同在周恩來領導下從事抗日救亡工作。艾青很早便讀過父親譯的《鐵流》,對他十分敬重。而父親也讀過艾青的《大堰河︱︱我的褓姆》、《向太陽》等詩歌,知道他是一位天才的詩人。特別是《手推車》、《補衣婦》和寫於隴海道上的《乞丐》:「在北方/乞丐徘徊在黃河兩岸/徘徊在鐵道兩旁/……在北方/乞丐伸着永不縮回的手/烏黑的手/要求施捨一個銅子/向任何人/甚至那掏不出一個銅子的兵士」,更給父親留下深刻印象。因為這情景,也是父親沿隴海線西去時,感同身受的。特別是他的家鄉河南,到處是衣不蔽體的災民,挑着「河南擔」︱︱一頭是破爛的被窩卷,一頭是骨瘦如柴的孩子。正如民謠所說:「隴海線,三千八百站,站站都有『河南擔』。」天災人禍,把中原大地糟蹋得不成樣子。當時重慶流傳着這樣一句話:前方吃緊,後方緊吃。說的是國民政府的高官們,置處於水深火熱的百姓於不顧,只管自己發國難財。而他們的御用文人,卻竭力粉飾太平,麻痹青年。他們決不會像艾青這樣關注窮苦百姓,關注為討一個銅板,「伸着永不縮回的烏黑的手」的乞丐。父親說:「屈原吟過『長太息以掩涕兮,哀民生之多艱』的詩句,艾青的這些詩承襲了屈原的傳統……」我們曾癡想,那時,如果不是周恩來將組織編譯蘇聯抗擊德國法西斯文學作品,來抵制反動文人的麻痹青年的重任交給父親,使他無暇顧的話,他或許會與艾青成為詩友。因為父親早年除了寫散文之外,也寫劇本和詩。在自漢中去重慶途經成都遇到轟炸,他就曾用詩怒斥日寇的暴行。只不過這些都鮮為人知罷了。「皖南事變」後,根據周恩來的安排,艾青去了延安。父親也曾希望到延安去,但周恩來考慮當時還是國共合作,父親北伐失敗後曾長期在蘇聯生活,蘇聯駐華使館不少外交官還是他的學生,礙於「國際觀瞻」,特務暫時還不會動他,他留在重慶可以發揮更大作用。所以只叫他「暫時隱蔽」,待風聲過後再繼續工作。抗戰勝利後,蔣介石依仗美國撐腰,大舉進攻解放區,挑起全面內戰。直到一九四八年秋冬,根據安排,父親和我們全家相繼掙脫虎口來到北平,在清華園剛剛安頓下來,便傳來解放大軍隆隆的炮聲。儘管北平還是「圍城」,但清華大學所在的海淀、昌平一帶已經解放,處處響徹「解放區的天是明朗的天」的歌聲。父親的老朋友張光年、艾青、蕭三……先後到清華來看望。父親與艾青,分別在白色恐怖的陰靄籠罩下的重慶,相隔七八年後,又相聚在歡慶解放的清華園,自然有說不完的話。他們都談了些什麼?而今早已忘記,但那歡快、熱烈,又無拘無束的氣氛,至今仍印象深刻。

一九四九年八月全國政協第一次代表大會開幕,父親與艾青同為文藝界小組代表;九月籌建成立文化部時,父親與艾青又一同擔任文化部編審委員會副主任……往來接觸自然更多。新中國初建,即遭到歐美國家封鎖、抵制,毛澤東提出「一邊倒」政策,全國隨即掀起學習俄語的熱潮。北大校長馬寅初向教育部指名要父親擔任俄語系主任。父親推辭不掉,只好辭去文化部的工作,重回教育系統。父親與艾青不再是同事,接觸雖然減少,友情卻未曾消減。五十年代初,是祖國蓬勃發展、高歌猛進的時代,詩的時代。除報刊上常發表詩歌外,廣播電台有專門的詩朗誦節目,北京市,共青團,各大、中學校還常常組織專場詩歌朗誦會。李季的《報信姑娘》、魏巍的《美麗頌》、艾青的《我想念我的祖國》,以及青年詩人邵燕祥的《第一條超高壓送電線》等等都是當時人們耳熟能詳的詩篇。我們年輕時迷戀詩,就是在那種氛圍中養成的。

父親也有不少寫詩的老友,如蕭三、胡風等等。但他對艾青的詩似乎一直有特殊的偏愛。記得有一次我們正在聽電台的詩朗誦,父親下班剛進家門,忽然問:「這是艾青的詩吧?」廣播裡確實正朗誦艾青的《春姑娘》。我們問:「您怎麼知道?」他說:「有的人寫詩要麼用歐化的句子,讀起來十分繞口。要麼慷慨激昂,卻沒有詩的味道,聽過就忘了,因為寫詩畢竟不是喊口號。艾青不一樣,他的詩簡短、明快,有節奏感,能引人回味與共鳴,就像古人說的,讀罷掩卷還感到餘音裊裊,不絕如縷。他是在用心寫詩,寫出來的自然是真正的詩人寫的詩……」一九五○年秋,艾青去蘇聯進行長達四個月的訪問後,帶回一本《寶石的紅星》。儘管後來他自己也說:其中「居多是浮泛的頌詞」,但那時卻是傳頌一時。其中不少詩,父親和我們都很喜愛,如《我想念我的祖國》。開頭的幾句我們至今仍能脫口而出:「莫斯科多麼美/莫斯科多麼好/但是請寬恕我/我想念我的祖國……」父親說:「儘管蘇聯是『老大哥』,但並非一切都好,譬如辦事拖沓,工作效率不高;只注重發展重工業,不少生活用品還不及咱們精緻、方便。在那裡呆久了,特別是在旅館裡無所事事,常使人厭煩。這是人之常情。但艾青沒有去抒發個人的煩悶,而是聯想到毛澤東領導中國革命的艱苦歷程,抒發對祖國未來的信心……」艾青送給父親的那本《寶石的紅星》,不幸在「文革」動亂中失去,我們念及,每每心疼不已。

後來的人事滄桑是一言難盡的。由於眾所周知的原因,艾青莫名其妙地被劃為「右派」,高瑛和子女也被殃及。父親每次提起,總憤憤不平:「艾青是有國際聲譽的詩人,同愛倫堡、聶魯達、希克梅特等國際上有影響的作家、詩人有密切交往,他本來可以發揮更大的作用,對國家、對人民都有益處。現在卻無聲無息,不僅外國人莫名其妙,連中國人也不知他被『發配』到哪裡,太可惜了……」後來,聽說王震把他「要」到新疆生產建設兵團保護起來,才稍稍感到寬慰。

「文革」後記不得是從哪本刊物上讀到艾青的《魚化石》,頓感恍若隔世。那大約是艾青復出後發表的第一首詩。這位高擎「火把」,歌頌「太陽」,向「一切的不幸者」、「一切愛生活的人」傳播《黎明的通知》的老詩人,真的也變成了「化石」了麼?不,聽聽老詩人的心聲:「活着就要鬥爭/在鬥爭中前進/當死亡沒有來臨/把能量發揮乾淨」。由於我們常年在國外工作,無緣見證艾青一家重返北京後,和父親兩位老友再次相聚的情景。但從報刊上,及從家信中,得知他們像枯樹上又萌出新枝、新葉,分別迎來了他們文學創作的新的盛期。我們高興地看到艾青詩情勃發,《在浪尖山》、《迎接一個迷人的春天》、《古羅馬的大鬥技場》、《光的讚歌》……佳作迭出,膾炙人口。(上)