生存是關於絕望的藝術──蘇聯文學界的「麻雀」普拉東諾夫及其麻雀喻\□鄭永旺

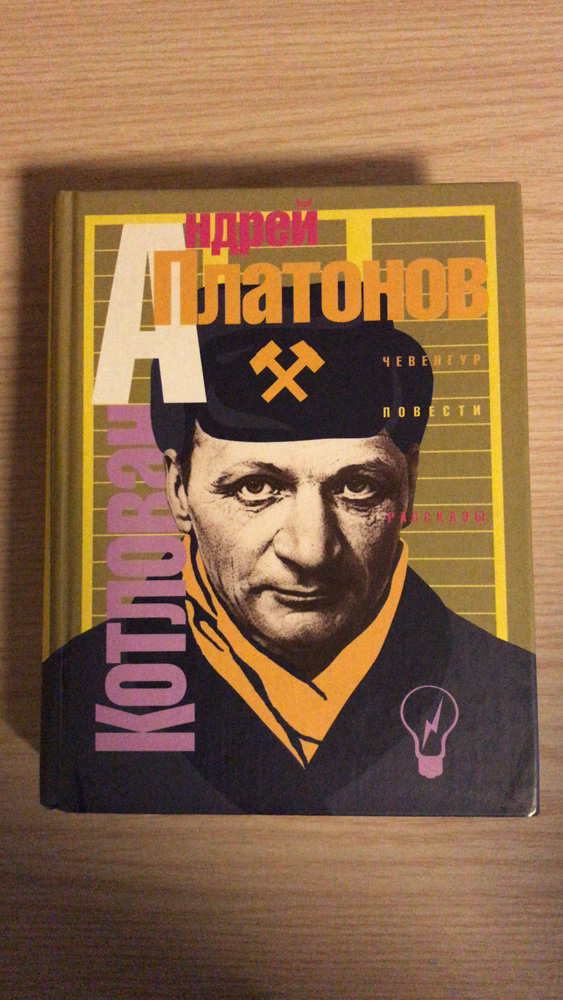

圖:普拉東諾夫作品集,其中包括《基坑》與《切文古爾鎮》

麻雀乃至凡之鳥,貌不驚人,數量眾多,從不挑食,是自然界中的生存大師,尤其在惡劣環境下的表現堪與昆蟲界的蟑螂媲美。據說在1744年,普魯士國王腓特烈大帝就對漫天嘰嘰喳喳的麻雀恨之入骨,號令全國人民像對待蒼蠅一樣剿殺之,但幾個回合下來,國王便感覺力不從心,故而作罷,這和我國上世紀50年代將麻雀列為四害之一,後用臭蟲取而代之有驚人的相似。

普拉東諾夫個人的際遇很容易讓人聯想到他就是俄羅斯文學界的麻雀。在大師雲集的蘇聯文壇,普拉東諾夫的創作在相當長的時間裏不被主流社會所認可。蘇聯詭譎的政治生態能讓作家瞬間平步青雲,也可以一剎那被打入地獄,但普拉東諾夫屢次化險為夷,不能不說是個奇跡。作家出身於鐵路工人家庭,靠在報紙上發表作品偶然闖進文學世界,但他遠不及另一個草根作家高爾基那般幸運。後者靠《高加索報》上發表的《馬卡爾.楚德拉》竄紅俄羅斯,後坐上蘇聯文壇的第一把金交椅,普拉東諾夫雖在《沃隆涅什報》辛勤耕耘多載,卻沒有多少人知道他的名字,他遠離文學主潮,連生計都成了問題。還好,作家的「麻雀性格」幫助他渡過多道難關,即使在文學土壤貧瘠的沃隆涅什地區,作家也能頑強地從事創作,等待陽光燦爛的日子由麻雀變成鳳凰。

這一天竟然真的到了。1926年,普拉東諾夫調到莫斯科工作,深一腳淺一腳地踏進首都的文化圈子,漸漸有了些名聲和人氣,而且在20世紀20至30年代,他這隻文壇麻雀竟然引起很多關注。普拉東諾夫能夠取得成功,與他的創作理念有關。當其他作家以媚俗為己任,以歌頌蘇共意識形態為活命之道,以能成為御用文人為人生終極目的之時,普拉東諾夫竟然在1929年發表了《疑慮重重的馬卡爾》這樣不合時宜的作品。根據已知的史料,斯大林閱後勃然大怒,痛斥普拉東諾夫是文學界上的敗類。如果斯大林的閱讀再廣泛些,他完全可以在作家其他作品中找到另外一些馬卡爾,他們不但疑慮重重,而且心懷叵測,斯大林甚至可能發現不少被命運之風裹挾的不起眼的小生靈們,而這些動物(如《切文古爾鎮》中的麻雀與蟑螂、《基坑》中的母雞等)皆具有神奇的隱喻功能。斯大林大概沒有讀過普拉東諾夫的短篇《故鄉之戀,或者一隻麻雀的旅行》(以下簡稱《麻雀》),或者他讀過但沒有析出其中的深意,否則普拉東諾夫一定會遭遇皮利尼亞克被槍決的命運。總之,斯大林選擇了原諒,畢竟作家對社會主義的愛是真誠的,因為愛得太深,所以他的諷刺就越尖刻。

《切文古爾鎮》那隻普通的麻雀成為作家表現主人公心境的重要物件,恰似現實生活的鏡像,照出主人公狼狽的人生。不過在《麻雀》裏,德瓦諾夫帶上了音樂家的面具,他此時不再為尋找共產主義而奔波,倒是在莫斯科普希金紀念碑下拉小提琴更能體現他的價值,而故事裏的麻雀也不再年輕,泛白的翅膀是苦難的痕跡,經過生活磨難的小鳥變得堅強而狡黠。同樣,歲月的磨礪也使得小提琴手對音樂的理解更加深刻,他枯寂的晚年因為有了音樂而變得富有內涵,在普希金紀念碑前拉琴體現了一個藝術家對音樂之美的理解,他試圖用琴聲驅散孤獨感。老人對音樂的理解建立在體悟生命短暫而美好的基礎上,他堅信,「琴聲縈繞在空中,迴盪在暮色裏,並且有時直抵人類靈魂深處,用它溫柔而勇敢的力量撥動人的心弦,這種力量使人們願意去過高品質的美好生活」。但人生有太多的不期而遇的故事,一隻平凡的麻雀讓他頓悟活着的不易,意識到生存實際是和絕望密切相關的藝術。

與作家許多大部頭作品相比,完成於1936年的《麻雀》屬於諷喻性(allegory)短篇小說,與寓言(fable)這種語言簡潔、篇幅短小,以假託的故事或擬人的手法說明某個道理或進行勸喻、諷刺的文學作品不同,諷喻短篇的意義更為隱蔽,讀者可能無法領悟作家所要表達的思想。或者說,諷喻更適合20世紀人們日趨變化的審美情趣,簡單的訓誡和諷刺已經無法實現寓言書寫的審美訴求。19世紀的別林斯基在《論俄國中篇小說和果戈理君的中篇小說》中就反對果戈理一味地用神秘主義的方法來渲染《鼻子》中世界圖景的詭異與驚悚,因為「對於神和奇妙事物的信念已經灰飛煙滅」,別林斯基嘆息的原因是,人類已經走過了自己的童年時代,那些忽悠人的神話故事已經失效,不能再激發人們的想像力。但是,如果作家能消除其中不切實際的神話因素,把某種動物作為書寫人類當下生存狀況的一個「有意味的形式」又會怎麼樣呢?普拉東諾夫顯然在這方面進行了饒有興趣的嘗試。

小說在音樂家的琴聲中開始,在他為麻雀死亡而哭泣中結束,麻雀是短篇中當仁不讓的主角。在「樹木進入冬眠期,昆蟲已經死去,城裏的地面光禿禿空無一物,馬車很少在街上行走,即便有幾處馬糞也會被清掃院子的人迅速拾起」的情況下,麻雀在音樂家的琴盒附近奮力尋找,終於發現了幾枚硬幣,它挑選了其中最小的一枚叼起並飛走。可以設想,如果小鳥擁有語言功能,它甚至可以買到喜歡吃的種子。故事裏對麻雀這種「賊不走空」行為的描述與「老江湖」的特質是脗合的,這時這隻小鳥愛財之舉和頑強的生存態度激發了老者的好奇心,使他在接下來的幾天裏為這隻為生存而拚命覓食的麻雀帶來了碎麵包屑。

在基督教的世界裏,鳥兒代表了飛翔的心靈和自由的精神,嬰兒時期的基督在畫家的筆下常常被描繪成手捧小鳥的形象。遺憾的是,畫中的小鳥不是目光銳利的猛禽,就是可愛的、長着鮮艷翅膀的不知名的小鳥,看來,麻雀與神性敘事沒有關係。不過,俄羅斯人能夠從麻雀平凡而富有智慧的生存哲學中體悟到了生活的真諦。這種凡鳥為俄語貢獻的詞組和諺語不見得有多麼高雅和莊嚴,但其中能發現人與世界照面時的複雜感受,如 直譯為老麻雀,特指「老江湖」或者「老於世故的人」,而 直譯就是「用穀殼糊弄不了麻雀」,即「老江湖不會上當」,這與中國東北地區把麻雀稱為「家賊」相同,意思都是「鳥中滑頭」。

《麻雀》的故事發生在莫斯科的寒冬季節,如何能在大城市找到生存下去的辦法,成為考驗眾多鳥兒的必選題,「老江湖」的表現無愧於生存大師的桂冠,它在經過幾次偵察之後,發現了音樂家琴盒的秘密,而且確信每次音樂家都會為它帶來美味的麵包屑。即便暴風雪遮蓋了琴盒,這隻麻雀也能鑽到雪裏,找到琴盒,品嘗到那寒冬裏的美味。

當然,如果僅僅如此,「老江湖」的魅力還沒有完全展示出來。假設這隻鳥兒不能發現生死之間存在一條活命的縫隙,它早就成為其他動物的美食,或者被餓死、凍死和病死。但並不是所有的鳥兒都能懂得這其中的奧義,所以,作家製造了一場突發的審美事件:麻雀被颶風裹挾,飛降到安逸的南方。這裏食物富足,諸鳥兒不用為溫飽問題而焦慮,它們整日無所事事,靠唱歌來打發時光。這個時空與麻雀的莫斯科時空形成了鮮明的對比。在故鄉,麻雀被迫在江湖行走,是因為它只能如此,而一旦來到一個衣食無憂的地方,它甚至開始因食物過於豐富而擔心自己喪失祖先留下的生存技能。與困難搏擊並在冒險中感悟生命的價值是這隻麻雀的生活理念,如同大詩人萊蒙托夫筆下的帆,「它在祈求風暴,似乎在風暴中能得到安詳」。莫斯科那個「美好而狂暴的世界」(這是普拉東諾夫一篇短篇小說的名稱)成了麻雀思鄉病的最主要病因。

麻雀卑微地生活並不代表麻雀心靈的卑微。高爾基《鷹之歌》裏,鷹對蛇嗤之以鼻,並用「生來會爬的注定不會飛」來宣告自己的偉大,但這個偉大的、從空中俯瞰過地面美景的鳥中貴族依然擺脫不了受傷後死亡的命運,倒是習慣在陰暗處伺機而動的蛇獲得了穩穩的幸福。作家特意在《麻雀》中安排一個場景,讓麻雀與蛇進行會面,兩個平凡的生物之間有過靈魂的溝通。該情節似乎不是向高爾基的《鷹之歌》致敬,倒像是對鷹這種高大上的精靈進行的回擊。這隻麻雀與高爾基筆下的蛇類似,知道在危險面前如何保全自己,這不是卑微,這是生存的藝術。颶風來臨之時,它沒有逞強飛行,儘管它的翅膀具有和鷹一樣的飛行功能,而是在雪中為自己拓展出一個舒適的空間,捲曲身體,進入瞌睡狀態。發現被颶風捲到空中,麻雀能夠保持鎮定,甚至快速學會在風中有效控制身體姿態,所以它能夠毫髮無損,借助風力來到食物豐盛的南國,這是偶然中的必然。同樣,在南方的懸崖上被颶風吹往北方的時候,麻雀能夠在風中平衡身體,銜取轉瞬即逝的食物,它不再被風所控制,而是反過來設法學會利用風。可見,麻雀不但擁有智慧,也十分勇敢。

在短篇小說有限的篇幅中,製造出極端的事件以推進情節的發展是作家常用的套路。在經歷了相當長的一段安逸的生活後,麻雀厭倦了這裏的食物,它開始懷念莫斯科的黑麵包屑和可愛的老音樂家。於是,麻雀把巢穴安置在高聳的懸崖上,期望颶風把它吹回故鄉。麻雀夢想成真,颶風襲來,將其捲到空中。但這次沒有了上一回幸運:麻雀乘風回到了朝思暮想的故鄉,但鋼筋水泥的城市可沒有林木繁茂的南方森林那般善良,它被狠狠地甩在堅硬的地上,失去知覺,被幾個男孩發現……

失去麻雀的音樂家萎靡不振,整日靠寵物烏龜來打發時光,他心如死灰,認定小鳥已不在人世。當他從男孩手裏買下那隻從空中跌落的老相識後,生命的燭光為自己也為麻雀再次點燃。然而,鳥界的老江湖最終未能逃過這場劫難,天亮時分,它離開了這個它所熱愛的世界。小小的麻雀之死隱藏着深刻的形而上思維,或者說,作家借助麻雀的命運來暗示生命的無常,這種命運的不確定性在哲學上可以用偶然性和必然性的關係來表述。麻雀與老人的琴盒所建立起的聯繫是偶然的,但以這隻麻雀的心智,它必然會發現其中藏有食物的秘密,所以,哪怕是狂風怒號的日子,它也願意到紀念碑下碰碰運氣,也正因為如此,它才被颶風帶到南方,來南方的偶然性緣自麻雀敢於挑戰恐懼四處覓食的必然性。但從結果看,麻雀沒有一直幸運下去。麻雀再強大,終究無法逃脫颶風的魔爪,偶然現象後面一定有某種必然性的東西在起作用。在普拉東諾夫生活的20世紀30年代,麻雀這種生物就是普通人的代言者,殘酷的現實相當於突如其來的颶風,人如同砂礫被裹挾其中,不能控制自己的未來,即便是縱橫江湖的麻雀也難以擺脫從天而降的劫難。生存下來是偶然,而不測是必然。

《麻雀》在普拉東諾夫整個創作中的地位並不顯赫,但小說與作家的《切文古爾鎮》等作品中的動物構成大型的互文空間。這,也許是文學研究特別值得關注的地方。《麻雀》中的麻雀從1929年的《切文古爾鎮》裏出發,開始了一段神奇的旅行,終點就是莫斯科。小鳥的結局暗示了普拉東諾夫個人的命運悲劇,作家的創作高峰期是20世紀的20年代初到30年代末,雖然此後作家也創作了大量的文學作品,但其中大部分都無法和讀者見面,成為鎖在抽屜裏等待颶風的鳥兒,直到20世紀80年代末,這股颶風才以「開禁」的名義吹過俄羅斯,從這個意義上講,《麻雀》一文更像一個預言。

重讀普拉東諾夫,人們突然發現,作家儘管生活在斯大林時期,但他的語言卻有博爾赫斯的詭異,作品的形式和內容超越了時代,對人性的拷問直到今天依然能觸及讀者柔軟的內心。偉大的文學作品不會因歲月而褪色,相反,會因時間的積累而更加醇厚,迫使人進行痛苦地思索,並在思索的痛苦中有意識地觀照當下的生存狀態。

普拉東諾夫小傳

蘇聯解體後,安德列.普拉東諾夫(1899-1951)從相對沉寂,一躍成為世界斯拉夫學界的研究熱點,而且熱度直到今天不減,這的確是不容忽視的俄羅斯文化現象。普拉東諾夫敢於直面現實,在人人自危的斯大林時期,用獨有的荒誕詩學書寫不堪的生活,他是那個時代少有的社會良心,如其所言:「我只想好好做人。人對我來說已經成為稀有動物,遇到他的快樂不亞於過節。」他的《切文古爾鎮》等作品在藝術性、思想性上超越了時代,充分再現世界的「美麗與殘暴」,而且作家的警示對21世紀依然有效。作家一生,命運多舛,其作品在20世紀80年代才重見天日。普拉東諾夫的作品遍布機鋒,用詞驚險,陰冷的諷刺往往借助巧妙的隱喻不經意間傳遞出來。這是一個迫使我們對現實進行深度思索的蘇聯作家。

(本文是作者在撰寫國家社科基金項目《當代俄羅斯文學批評流派》寫作過程中對普拉東諾夫的幾點體會)